TOP家庭医療インタビュー

家庭医療インタビュー

Family Physician Interview's

新・家庭医療専門医の方や、家庭医を目指している方、家庭医に関わっている方々のメッセージ。

多くの地域、様々な環境、医療・福祉をはじめとする幅広い分野から、家庭医療への想いをお聞きしました。

あなたの描く「家庭医」の姿をぜひ見つけてみてください。

新・家庭医療専門研修専攻医舛森 悠 先生

あなたにとって「家庭医」とはどのようなものですか?

家庭医とは、単に病気を治療するのではなく、「人を診る」医師だと思います。私にとって家庭医は、患者さんの背景にある人生という大きな絵の中で、健康という一つの要素を支える伴走者のような存在です。

診察室では、健康という要素を中心に患者さんの全体的な支援をさせていただいています。例えば、頭痛を訴えて来院された40代の女性の場合、MRIや血液検査で異常がなかったとしても「病気はありませんね」と突き放すのではなく、その頭痛が日常生活にどう影響しているのかを丁寧に聞かせていただきます。「仕事や家事の負担が増えると痛みが悪化し、休息や散歩をすると軽減する」といった生活と症状の関連を一緒に分析します。こうして痛みを抱えながらも、患者さんが大切にしたい「子どもの行事に関わること」と「健康管理」の両立を図れるよう、共通の理解基盤を見出していくのが家庭医の役割だと感じています。検査では見えない問題の本質に迫り、その方らしい充実した生活を支援することを大切にしています。

家庭医の醍醐味は、人の多様性との出会いにあるのではないでしょうか。十人十色の人生に寄り添うことで、医学書には載っていない「生きるとは何か」という深い問いに向き合わせていただける貴重な機会だと感じています。私は特に「健康は幸せに生きるための手段でしかない」という視点を大切にさせていただいています。

なぜ家庭医を目指そうと思ったのでしょうか?

専門家の先生方のおかげで医療はどんどん発達し、かつては治らなかった病気も治るようになりました。高度な専門技術を持ち、最先端の治療を提供する医師の姿はとても魅力的です。しかし、初期研修医として様々な科をローテーションする中で、超高齢社会において医療の力だけでは太刀打ちできない状況を目の当たりにしました。

例えば、最新の薬を処方しても一人暮らしの高齢者が正しく服用できなければ効果はありません。手術は成功しても、退院後の生活環境が整っていなければ再入院のリスクが高まります。研究によれば、医療へのアクセスや治療内容よりも、社会経済的要因や生活環境が健康アウトカムに大きな影響を与えることが明らかになっています(McGinnis et al., 2002)。

そんな中で出会ったのが家庭医療という考え方です。家庭医療のACCCA(Accessibility:アクセスのしやすさ、Comprehensiveness:包括性、Coordination:調整、Continuity:継続性、Accountability:説明責任)という理念に触れ、目から鱗が落ちる思いでした。

特に「包括性」と「調整」の概念に強く惹かれました。患者さんの身体的・精神的・社会的側面を包括的に診ること、そして多職種や専門医との連携を調整することで、断片化された医療を統合できると感じたのです。

病気を治すところから生活を整えるマネジメント、そしてその先にある患者さん自身の生きがいや喜びといったWell-beingに貢献できる医師になりたいと思い、家庭医を目指しました。

いま、どのような家庭医療を実践されていますか?

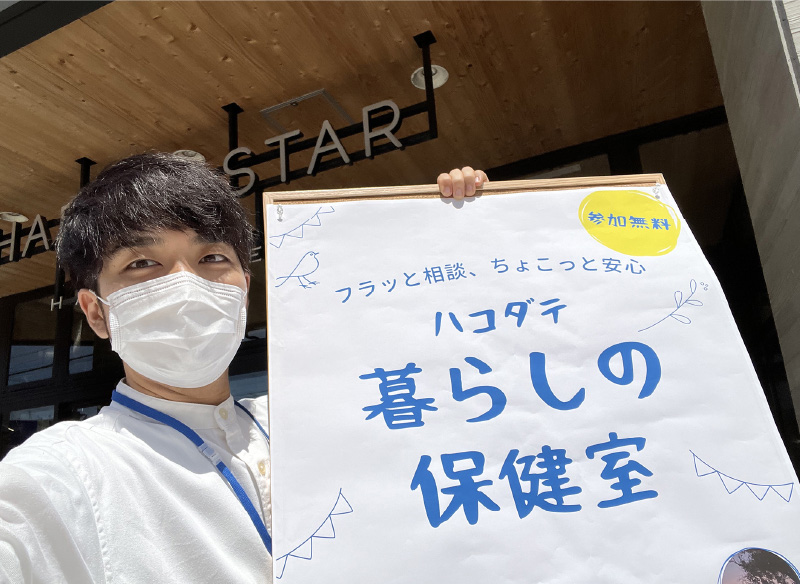

私は函館稜北病院の総合診療科で、外来・入院・訪問診療という多様な場面で患者さんと関わらせていただいています。その中で「もっと早く受診してくれていたら」と感じることが少なくありません。そこで始めたのが、診察室の外に出て、地域の方々と会う場所を作る試み「はこだて暮らしの保健室」です。

この活動は月に一度、函館市内の公民館や朝市広場などで開催させていただいています。俳句や新聞ちぎり絵、クイズや太極拳などを楽しみながら、医療や健康に関する対話ができる場です。病院という医療化された環境ではなく、日常的な空間での人と人との自然な対話を大切にしています。

研究によれば、社会的孤立は喫煙(1日15本)と同等の健康リスクがあるとされています(Holt-Lunstad et al., 2010)。私たちの「暮らしの保健室」では、この孤立の問題にも対応したいと考えています。

この場の特徴は、医療者が一方的に知識を提供するのではなく、参加者の皆さんが主体的に関わり、時にはお互いに助け合える関係性が生まれることだと思います。例えば、ある参加者の方が「膝の痛みで外出が減った」と話されると、同じ悩みを抱えていた別の参加者が「私はこの体操で改善した」と自らの経験を共有してくださり、その場で皆さんで体操を行うというような温かい交流が生まれています。医療者からのアドバイスよりも、同じ悩みを抱える仲間からのアドバイスの方が、時に心に響くのではないかと感じています。

将来、どのような家庭医療を実践されたいですか?

究極の目標は、地域の「ウェルビーイング」の実現です。住むだけで健康になれるようなまちづくりに貢献したいと思っています。

研究でも明らかになっているように、公園の近くに住む高齢者は要介護状態になりにくく、地域活動が盛んな街に暮らす高齢者は認知症リスクが低いなど、地域環境が個人の健康を左右します(Takano et al., 2002)。これからは個人の疾病管理だけでなく、健康を支える地域環境づくりにも積極的に関わらせていただきたいと考えています。

また、医療と福祉と地域が一体となった新しい形の「共生の場」を創りたいと思っています。例えば、高齢者施設でも単にケアを受ける側というだけでなく、その方が持つ経験や知恵を活かして誰かの役に立つ機会を設けることが大切だと感じています。

年齢を重ねるとどうしてもケアされることが多くなりますが、誰かに頼られること、誰かをケアすることこそが最大のエンパワメントになり得ると思います。ある施設では、歩行が不安定な90代の女性が、認知症の方の話し相手として毎日訪問する役割を担い、生き生きとされていました。このような「ケアの逆転」「双方向的なケア」が生まれる仕組みづくりを大切にしたいと思っています。

さらに「暮らしの保健室」の活動を発展させ、誰でも気軽に立ち寄れる常設の場所を作ることも夢です。病院では生まれないような自然な対話の中で、参加者の皆さんが自らの力に気づき、主体的に健康づくりに関われるような空間を目指しています。

これから家庭医を目指す方へメッセージ

家庭医の醍醐味は、「人の人生」という壮大な物語に立ち会わせていただけることだと思います。診察室に来る一人ひとりは、それぞれの人生という長い道のりの一場面を見せてくださっています。その多様性と奥深さに日々驚かされ、学ばせていただくことが多いです。

家庭医という仕事は、患者さんの背景や生活全体に関心を持ち、多様な健康問題に幅広く対応できる方に向いているのではないでしょうか。特定の疾患だけでなく、その方の生活環境や価値観、希望に寄り添える姿勢が大切だと感じています。また、一つの答えがすぐに見つからない不確実な状況にも対処しながら、長期的な視点で患者さんとの関係を築いていける方に適していると思います。

「医学的な正しさ」と「その人の幸せ」のバランスを常に考えることも重要です。例えば、高齢の音楽家で重度の関節リウマチがありながらも「演奏会までは強い薬は使いたくない」と希望される方がいらっしゃいました。医学的には早期の治療介入が望ましいものの、その方の人生における音楽の重要性を理解し、演奏会後に治療を開始するという選択をサポートしました。その方の「譲れない想い」を尊重し、「自分の人生を全うできた」と感じていただけるような関わり方を追求することが大切ではないでしょうか。

多職種連携を円滑に進めるコミュニケーション能力も重要です。医師だけでは解決できない問題も、看護師、薬剤師、リハビリ専門職、ケアマネジャーなど様々な専門家と協力することで、患者さんのQOL向上につながることが多いと感じています。

医療法人道南勤労者医療協会 函館稜北病院

総合診療科

函館総合診療研修プログラム/JPCA 家庭医療専門医制度 専攻医/産業医

新・家庭医療プログラム専攻医

舛森 悠 先生(ますもり ゆう)

旭川医科大学 卒業

勤医協中央病院 初期研修

日本プライマリ・ケア連合学会

認知症予防学会

北海道函館市の函館稜北病院総合診療科で医師として働かせていただいています。外来診療のほか、訪問診療や入院患者さんの診療も担当しています。2023年7月からは「はこだて暮らしの保健室」を月1回開催し、地域の方々と医療をつなぐ活動を続けさせていただいています。昨年より一般社団法人とまりぎケアを設立し、たくさんの方々からの支援をいただいて活動を継続しております。

初期研修を経て総合診療の道を選んだのは、患者さん一人ひとりの背景や物語に寄り添う医療に魅力を感じたからです。病気だけでなく、その方の暮らしや価値観、社会環境を含めた「全人的な医療」を実践したいと考えています。

函館という地域性や街並みの美しさ、地域の人たちの温かさに魅力を感じ、この地での医療活動を続けています。「この地域で生活を続けたい」「この地域で人生を全うしたい」と考える方々の思いに応えられるよう、幅広い診療を行うよう心がけています。

現在は大学院で健康なまちづくりに関する研究も進めています。病気の治療だけでなく、生活や地域との関わりを大切にした医療を実践し、地域の方々のウェルビーイングに貢献できるよう日々精進しています。

高齢化が進む日本社会において、地域に根ざした医療の重要性はますます高まっていくと考えています。これからも「人」を中心に据えた医療を実践し、健康という視点から地域の方々の人生をサポートしていきたいと思っています。

新・家庭医療専門医飯塚 玄明 先生

あなたにとって「家庭医」とはどのようなものですか?

いつでも気軽に何でも相談できるお医者さん。そのための工夫やシステム構築を行い、家庭医療学の実践により達成する。

身体的・心理的・社会的側面から住民の健康に向き合い、何がその人にとって最も良いのかを共に考えアプローチを行う。

必要な知識をその都度身につける省察的実践家である。

なぜ家庭医を目指そうと思ったのでしょうか?

学生の時に夏期セミナーへ参加し、家庭医が自身の理想と感じたからです。生物医学モデルが重視される医療機関の中で、心理的・社会的な問題によって取り残される方が少なくないと感じました。家庭医療学の視点で、身体的側面に加え、心理的側面や社会的側面を同等に扱うことは大きな魅力と考えました。

いま、どのような家庭医療を実践されていますか?

都市部のグループ診療所で、外来、訪問診療、乳児健診、地域の中での発信を行なっています。

地域住民が訪れやすいように、夜も比較的遅くまで予約可能であり、社会的に複雑な事例でもソーシャルワーカーに繋げるという強みもあります。

訪問診療でもグループ診療ゆえに、他の医師や看護師に相談できるため、質の高いケアを提供できていると考えます。

将来、どのような家庭医療を実践されたいですか?

地域と更に関わる働き方を行っていきたいと考えています。地域の健康状況を把握し、地域で活動している様々なステークホルダーと協力し、改善に向けて一緒に活動したいと思っています。

プライマリケアが地域にとって不可欠であることを、研究を通して発信することも必要だと思っています。

これから家庭医を目指す方へメッセージ

家庭医は幅広い疾患の知識や、医学に留まらない知識が必要なため大変そうだと思われる方がいるかもしれません。

現在は家庭医療専門研修プログラムも増え、質の高い教育を受けられるプログラムが多くあります。

魅力を少しでも感じる方はぜひその直感を信じ、家庭医の道に進んでください。

多摩ファミリークリニック

日本プライマリ・ケア連合学会認定 家庭医療専門医

飯塚玄 明 先生(いいづか げんめい)

筑波大学医学群医学類卒業。

済生会中央病院で初期研修を修了後、

聖母病院の家庭医療・病院総合診療専門研修プログラムにて後期研修を修了。

亀田ファミリークリニック館山、

北茨城市民病院附属家庭医療センターの勤務を経て、

2022年より多摩ファミリークリニックに着任。

千葉大学大学院博士課程を修了し、千葉大学予防医学センターで特任研究員としても勤務。