ニュース

大学ネットワーク

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.4 <口演発表の部(研究)優秀発表賞> 大分大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。

今回は「口演発表の部(研究)」で優秀発表賞を獲得した、大分大学医学部の姫路雪乃さん、そしてその活動をサポートされた塩田星児先生からお話をうかがいました。

今回は「口演発表の部(研究)」で優秀発表賞を獲得した、大分大学医学部の姫路雪乃さん、そしてその活動をサポートされた塩田星児先生からお話をうかがいました。

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##受賞内容

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##演題名

非びらん性胃食道逆流症(NERD) に関係する生活習慣の検討

##大学

大分大学医学部

##発表者名

姫路雪乃さん(大分大学医学部医学科5年)

##指導者名

塩田星児先生・泉 雄紀先生・筒井勇貴先生・平林礼奈先生・宇都宮理恵先生・堀之内 登先生・土井恵里先生・吉村亮彦先生・山本恭子先生・宮﨑英士先生(大分大学医学部総合診療・総合内科学講座)、髙山博樹先生(おおいた健診センター)

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##演題名

非びらん性胃食道逆流症(NERD) に関係する生活習慣の検討

##大学

大分大学医学部

##発表者名

姫路雪乃さん(大分大学医学部医学科5年)

##指導者名

塩田星児先生・泉 雄紀先生・筒井勇貴先生・平林礼奈先生・宇都宮理恵先生・堀之内 登先生・土井恵里先生・吉村亮彦先生・山本恭子先生・宮﨑英士先生(大分大学医学部総合診療・総合内科学講座)、髙山博樹先生(おおいた健診センター)

発表演題『非びらん性胃食道逆流症(NERD) に関係する生活習慣の検討』

胃酸が食道内に逆流することで引き起こされる疾患の総称を「胃食道逆流症(GERD)」という。

GERDは、内視鏡で食道粘膜の損傷が確認できる「逆流性食道炎(RE)」と、損傷が見られない「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」に大別される。REに比べ、NERDはPPI(プロトンポンプ阻害薬)が効きにくいとの報告があるため、生活習慣の改善がより重要と考えられている。

本研究は、NERDにどのような生活習慣が関連しているかを明らかにすることを目的として取り組んだものであり、その結果を報告する。

GERDは、内視鏡で食道粘膜の損傷が確認できる「逆流性食道炎(RE)」と、損傷が見られない「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」に大別される。REに比べ、NERDはPPI(プロトンポンプ阻害薬)が効きにくいとの報告があるため、生活習慣の改善がより重要と考えられている。

本研究は、NERDにどのような生活習慣が関連しているかを明らかにすることを目的として取り組んだものであり、その結果を報告する。

◎NERDに関する研究は少ない

胃酸が食道内に逆流し、胸やけや呑酸などの症状がある疾患を「胃食道逆流症(GERD)」と言います。これは大きく「逆流性食道炎(RE)」と「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」に分けることができます。

このうち前者は内視鏡によって食道粘膜の損傷(びらんや潰瘍など)が確認できますが、後者は確認ができません。

REに関する関連因子としては「男性、高いBMI、体脂肪率、総カロリー摂取量、現在喫煙中、アルコール摂取、食道裂孔ヘルニア、低いピロリ菌感染率、就寝前の食事、早食い」といったものが指摘されています。

一方、NERDのみに関して検討した研究は多くなく、それが今回の研究の出発点となりました。

このうち前者は内視鏡によって食道粘膜の損傷(びらんや潰瘍など)が確認できますが、後者は確認ができません。

REに関する関連因子としては「男性、高いBMI、体脂肪率、総カロリー摂取量、現在喫煙中、アルコール摂取、食道裂孔ヘルニア、低いピロリ菌感染率、就寝前の食事、早食い」といったものが指摘されています。

一方、NERDのみに関して検討した研究は多くなく、それが今回の研究の出発点となりました。

◎3000名以上のアンケートを活用

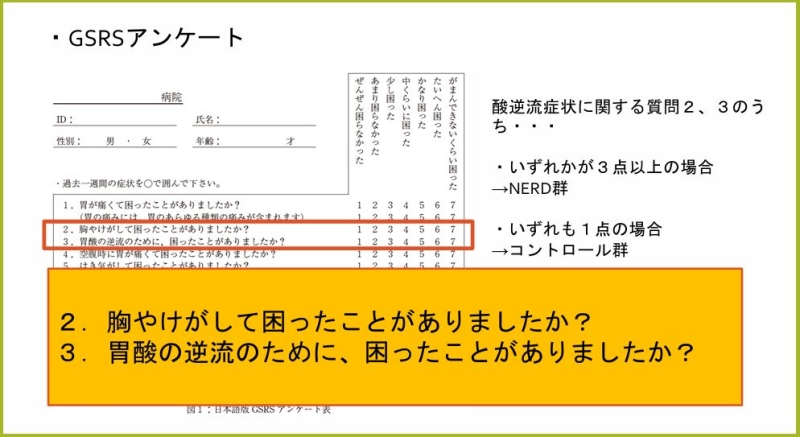

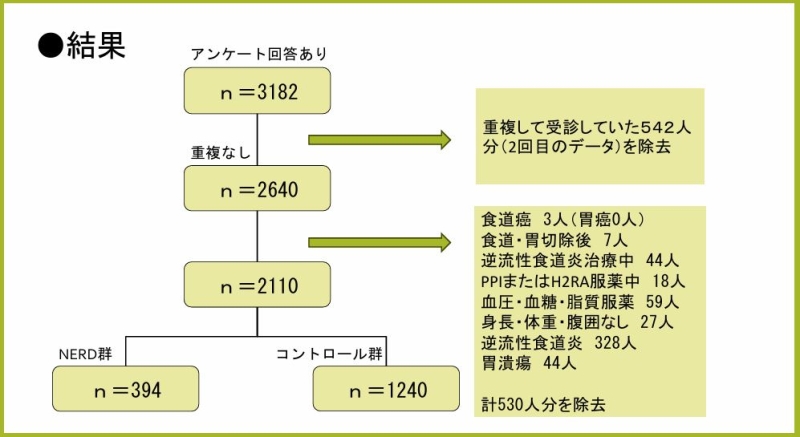

研究を進めるにあたっては、2022年7月1日から2023年12月31日の間に上部消化管内視鏡検査を受けられた方の中からGSRS(Gastrointestinal Symptom Rating Scale:消化器症状評価尺度)アンケートに回答してくださった3182人の方を対象としました。ただし、重複したデータや食道がん・胃がんの既往がある方、すでにGERDの治療中の方など、いくつかの項目に当てはまる方は除外しています。

GSRSアンケートのなかで「胸やけがして困ったことがありましたか?」と「胃酸の逆流のために、困ったことがありましたか?」という2つの質問の回答を分析しました。このいずれかの質問で3点以上の症状があった方をNERD群(394名)、どちらも症状が全くない(1点)と回答した方をコントロール群(1240名)として比較しました。

GSRSアンケートのなかで「胸やけがして困ったことがありましたか?」と「胃酸の逆流のために、困ったことがありましたか?」という2つの質問の回答を分析しました。このいずれかの質問で3点以上の症状があった方をNERD群(394名)、どちらも症状が全くない(1点)と回答した方をコントロール群(1240名)として比較しました。

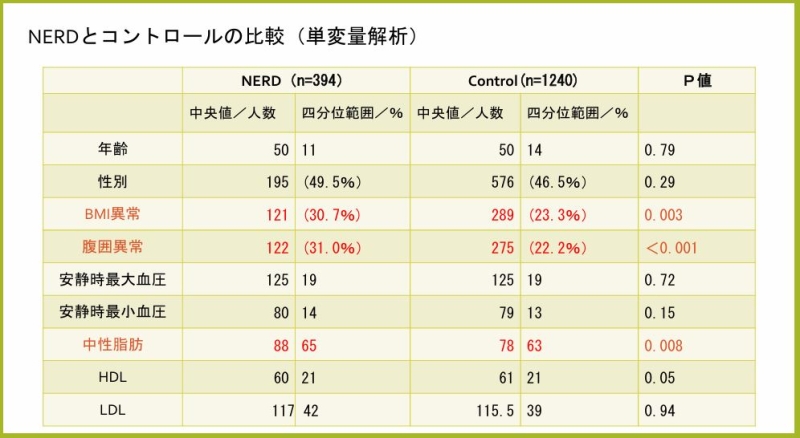

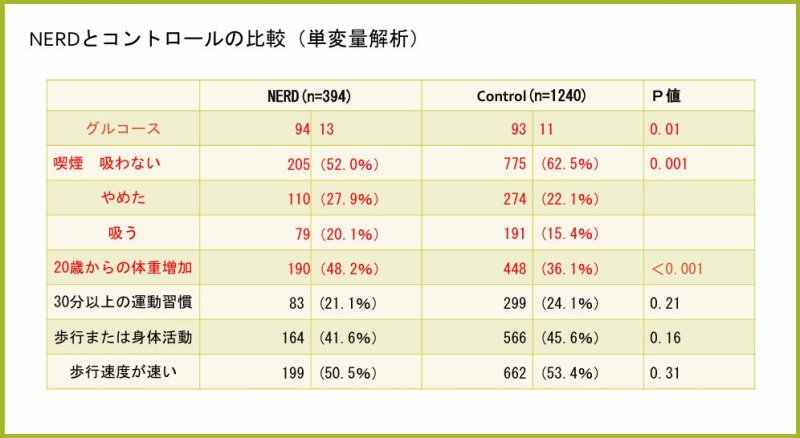

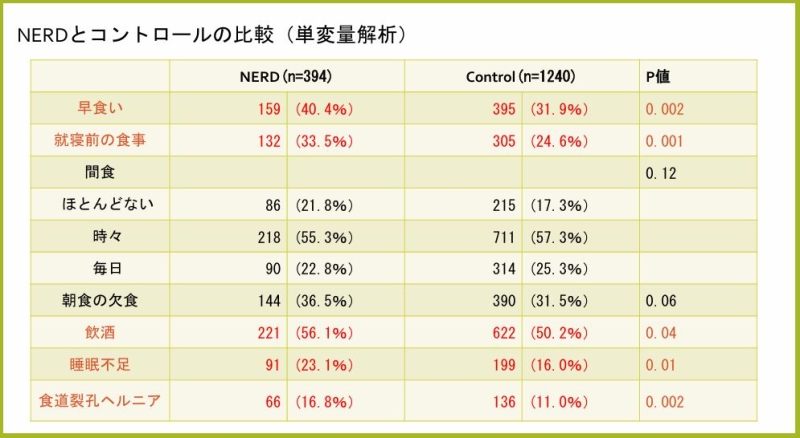

◎NERD群とコントロール群を比較

集計後は年齢、性別、BMI、腹囲、血圧、脂質、血糖値、食道裂孔ヘルニアの有無など、さまざまな項目についてNERD群とコントロール群に差がないかを調べました。さらに、喫煙、身体活動、食習慣、飲酒、睡眠といった生活習慣についても詳しく分析しました。

その結果、NERDのリスク因子として「喫煙・20歳からの体重増加・早食い・就寝前の食事・睡眠不足・食道裂孔ヘルニア」の6つが明らかになりました。また、逆流性食道炎(RE)と共通して見られた因子は「喫煙」「20歳からの体重増加」「就寝前の食事」「食道裂孔ヘルニア」でした。これに対し「早食い」と「睡眠不足」はNERDに特有の関連因子であることがわかりました。

その結果、NERDのリスク因子として「喫煙・20歳からの体重増加・早食い・就寝前の食事・睡眠不足・食道裂孔ヘルニア」の6つが明らかになりました。また、逆流性食道炎(RE)と共通して見られた因子は「喫煙」「20歳からの体重増加」「就寝前の食事」「食道裂孔ヘルニア」でした。これに対し「早食い」と「睡眠不足」はNERDに特有の関連因子であることがわかりました。

◎生活習慣の改善がNERDに有効

なぜ「早食い」がNERDの症状と関係しているのかというと、短時間に大量の食べ物を摂取することで胃の中の圧力が上昇することが原因だと考えられます。

また「睡眠不足」と胃酸の逆流には悪循環があることもわかりました。睡眠不足によって食道が刺激に敏感になり、それが夜間の逆流症状を悪化させ、さらに睡眠を妨げるという相互関係があると考えられます。

以上のことから、生活習慣の改善がNERDの予防や治療に非常に重要であるということが今回の研究で示されました。

また「睡眠不足」と胃酸の逆流には悪循環があることもわかりました。睡眠不足によって食道が刺激に敏感になり、それが夜間の逆流症状を悪化させ、さらに睡眠を妨げるという相互関係があると考えられます。

以上のことから、生活習慣の改善がNERDの予防や治療に非常に重要であるということが今回の研究で示されました。

◎研究の限界として

なお、今回の研究ではGSRSで皆さんの症状を評価しました。しかしFスケール(Frequency Scale for the Symptoms of GERD:胃食道逆流症症状頻度尺度)など異なる評価方法で調べた場合、結果が変わる可能性もあります。

NERDと診断された方の中には胃酸の逆流が原因ではない機能性ディスペプシアや食道過敏といったケースも含まれているためです。より正確な原因を特定し、本当のNERDを診断するためにはpHモニターを使って、食道内の胃酸の状況を詳しく調べる必要があると考えています。

NERDと診断された方の中には胃酸の逆流が原因ではない機能性ディスペプシアや食道過敏といったケースも含まれているためです。より正確な原因を特定し、本当のNERDを診断するためにはpHモニターを使って、食道内の胃酸の状況を詳しく調べる必要があると考えています。

― 姫路さんが今回のテーマを選んだ理由をお聞かせください。

姫路:研究のきっかけは大学の実習で地域のクリニックを見学したことです。そこで出会った先生は生活指導を非常に大切にされていました。幅広い疾患に対して、食事や運動に関する本を具体的に見せながら「カロリーが足りていない」「ご飯の量が多い」「もう少し運動を増やしましょう」と患者さんに寄り添ったアドバイスをされていた姿が強く心に残っています。

この経験から実感したのは「プライマリ・ケアにおいては生活指導が治療の土台になる」ということでした。その後、研究室に配属される際、生活習慣に関連する研究を希望したところ、ちょうど塩田先生が非びらん性胃食道逆流症(NERD)の研究をされていたので、迷わずこのテーマを選びました。研究に用いたアンケートは指導医の塩田先生が集めていたものを活用させていただきました。

この経験から実感したのは「プライマリ・ケアにおいては生活指導が治療の土台になる」ということでした。その後、研究室に配属される際、生活習慣に関連する研究を希望したところ、ちょうど塩田先生が非びらん性胃食道逆流症(NERD)の研究をされていたので、迷わずこのテーマを選びました。研究に用いたアンケートは指導医の塩田先生が集めていたものを活用させていただきました。

― 研究を進める上でどういった点に苦労しましたか?

研究で最も苦労したのは膨大なデータと向き合う作業でした。解析の経験がなかったため、アンケート情報をExcelに落とし込み、NERDの基準を定義するだけでも一苦労でした。特に判断の難しいデータが多かったため、塩田先生に臨床での分類方法を丁寧に教えていただきました。

加えてNERDに関する知識を深めるために、多くの文献を読み込む必要がありました。論文によって解析方法や比較基準が異なるので、最初は理解するのが大変だったことを覚えています。でも、自分で情報を整理して表にするうちにそれぞれの研究の背景や目的が見えてきたので、それまでの苦労は大きな学びとやりがいにつながっていったと思っています。

加えてNERDに関する知識を深めるために、多くの文献を読み込む必要がありました。論文によって解析方法や比較基準が異なるので、最初は理解するのが大変だったことを覚えています。でも、自分で情報を整理して表にするうちにそれぞれの研究の背景や目的が見えてきたので、それまでの苦労は大きな学びとやりがいにつながっていったと思っています。

― 意外だと思った点はどういうところでしたか?

姫路:「早食い」と「睡眠不足」というNERDに特有の関連因子が見つかったことが一番の驚きでした。なぜ逆流性食道炎にはあまり関係のないような因子がNERDに関係しているのか、塩田先生と議論を重ねながら考察を深めました。今回の研究を通して、疾患によって関連する生活習慣が異なる可能性があるという点がとても興味深かったと言えます。今後、患者さんに生活指導を行う際には、より幅広い視点を持つことが重要だと感じました。

また、「逆流性食道炎(RE)と非びらん性胃食道逆流症(NERD)は異なる疾患である」ということは大きなポイントだと思います。この2つを混同したまま患者さんに生活指導をしてしまうと症状が改善されず、かえって患者さんのストレスを増大させてしまう可能性もあります。NERDにはNERDに合ったアプローチがあることへの理解は、より適切な治療や指導につながり、患者さんの負担を減らせるのではないでしょうか。

また、「逆流性食道炎(RE)と非びらん性胃食道逆流症(NERD)は異なる疾患である」ということは大きなポイントだと思います。この2つを混同したまま患者さんに生活指導をしてしまうと症状が改善されず、かえって患者さんのストレスを増大させてしまう可能性もあります。NERDにはNERDに合ったアプローチがあることへの理解は、より適切な治療や指導につながり、患者さんの負担を減らせるのではないでしょうか。

― 発表で特に工夫した点はありますか?

姫路:発表では「できるだけわかりやすく伝えること」を一番に心がけました。研究を始めた背景や課題から始まり、研究方法、解析結果、そして今後の展望へと私自身の思考の流れに沿って構成を組み立てました。

特に難しかったのは論文で得た大量の情報を整理して一つの表にまとめる作業です。どうすればわかりやすく伝えられるか、塩田先生にご指導いただきながら形にしていきました。スライドも先生にかなり手直ししていただいたおかげで、より見やすいものになりました。

当日は緊張しましたが、伝えたい内容をきちんと話すことができたと思っています。とてもいい経験になったのはもちろんですが、思っていたよりも気軽に参加できる雰囲気だったことも印象に残っています。

特に難しかったのは論文で得た大量の情報を整理して一つの表にまとめる作業です。どうすればわかりやすく伝えられるか、塩田先生にご指導いただきながら形にしていきました。スライドも先生にかなり手直ししていただいたおかげで、より見やすいものになりました。

当日は緊張しましたが、伝えたい内容をきちんと話すことができたと思っています。とてもいい経験になったのはもちろんですが、思っていたよりも気軽に参加できる雰囲気だったことも印象に残っています。

― 塩田先生にお伺いします。姫路さんの研究テーマについてどのような印象を持たれましたか?

塩田先生:姫路さんの研究テーマについては、以前から私が取り組んでいた研究内容と彼女の関心がうまく合致したという印象です。もともと私は健康診断のデータを使って逆流性食道炎の論文を書いていました。日本では内視鏡検査でびらんが確認されないNERDの患者さんが多いという背景があり、内視鏡所見だけでは診断が難しいため、症状を把握するアンケート調査をすでに始めていました。

そんなデータが集まっていたときに彼女が研究室に配属されました。私が「こういうデータがあるけれど、興味のある人はいますか」と尋ねたところ、彼女が手をあげてくれたのです。その際に生活習慣に興味があると聞いたので、NERDと生活習慣の関連性を中心に解析を進めていくことになりました。

ちなみに私の研究室は競争率が高く、面接で学生の皆さんのやる気をしっかり見極めています。あらかじめ用意されたテーマに取り組むのではなく、こちらが提供するデータの中から自分で研究テーマを考えてもらえるような学生を求めているわけですが、その意味で姫路さんは意欲の高い人材として迎えることができたと言えます。

そんなデータが集まっていたときに彼女が研究室に配属されました。私が「こういうデータがあるけれど、興味のある人はいますか」と尋ねたところ、彼女が手をあげてくれたのです。その際に生活習慣に興味があると聞いたので、NERDと生活習慣の関連性を中心に解析を進めていくことになりました。

ちなみに私の研究室は競争率が高く、面接で学生の皆さんのやる気をしっかり見極めています。あらかじめ用意されたテーマに取り組むのではなく、こちらが提供するデータの中から自分で研究テーマを考えてもらえるような学生を求めているわけですが、その意味で姫路さんは意欲の高い人材として迎えることができたと言えます。

― 姫路さんを指導されてみての感想はいかがですか?

塩田先生:姫路さんは自分でも言っていたように、本当にたくさんの文献を読んでくれました。論文によって研究の進め方が全く違う中で、彼女は「どういう方針で進めるべきか」を自分で考える力を持っていました。

今回の研究では症状が全くない人を比較対象のグループに設定しましたが、最初にどのようにデータを分けるか、どの項目を分析に含めるかなど、研究を始める前の段階が最も大変です。彼女は日本語や英語の論文を徹底的に読み込み、それをきちんとまとめてくれました。その努力が素晴らしい結果につながったのだと思います。

発表も非常に堂々としていましたね。ある程度の質疑応答は想定して準備していましたが、それ以外の質問にも的確に答えていて本当に立派でした。

今回の研究では症状が全くない人を比較対象のグループに設定しましたが、最初にどのようにデータを分けるか、どの項目を分析に含めるかなど、研究を始める前の段階が最も大変です。彼女は日本語や英語の論文を徹底的に読み込み、それをきちんとまとめてくれました。その努力が素晴らしい結果につながったのだと思います。

発表も非常に堂々としていましたね。ある程度の質疑応答は想定して準備していましたが、それ以外の質問にも的確に答えていて本当に立派でした。

― 姫路さんは将来、どのような医師になりたいですか?

まだ進む診療科は決めていませんが、どんな分野に進んでも患者さんを総合的に診られる医師になりたいとの思いは抱いています。今回のNERDのような日常でよく見られる疾患には今後必ず出会う機会があると思います。そのときに病気や治療法だけを見るのではなく、生活習慣を含めた「全人的な視点」で患者さんを診られるような医師になりたいですね。患者さんのQOL(生活の質)を向上させる医療を常に心がけていきたいと思っています。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025学術大会 口演発表の部 授賞式 プレゼンター

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

最終更新:2025年11月05日 16時20分