ニュース

大学ネットワーク

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.6 <ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞> 自治医科大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「ポスター発表の部(活動・症例報告)」で優秀発表賞を獲得した、自治医科大学医学部の丸佳奈江さんと垂⽔詩⼦さん、そしてその活動をサポートされた岩瀬翔先生からお話をうかがいました。

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##受賞内容

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##演題名

学⽣・医療者・住⺠の協働による⼤腸がん検診啓発活動 〜東京都神津島村での学⽣研修を通した実践〜

##大学

自治医科大学医学部

##発表者名

丸佳奈江さん(自治医科大学医学部6年)

##指導者名

岩瀬翔先生(⻘ヶ島村国⺠健康保険⻘ヶ島診療所)

⼩泉裕⼀先生(東京都神津島村保健センター)

⽥⼝健先生(東京都保健医療局医療政策部)

⼩⾕和彦先生(⾃治医科⼤学地域医療学部⾨)

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##演題名

学⽣・医療者・住⺠の協働による⼤腸がん検診啓発活動 〜東京都神津島村での学⽣研修を通した実践〜

##大学

自治医科大学医学部

##発表者名

丸佳奈江さん(自治医科大学医学部6年)

##指導者名

岩瀬翔先生(⻘ヶ島村国⺠健康保険⻘ヶ島診療所)

⼩泉裕⼀先生(東京都神津島村保健センター)

⽥⼝健先生(東京都保健医療局医療政策部)

⼩⾕和彦先生(⾃治医科⼤学地域医療学部⾨)

発表演題

学⽣・医療者・住⺠の協働による⼤腸がん検診啓発活動 〜東京都神津島村での学⽣研修を通した実践〜

人口約1700人の離島「神津島村(東京都)」では大腸がん検診の受診率が東京都平均を下回るという医療課題を抱えていた。この課題解決のため自治医科大学の学生7名が夏期研修で保健センターと連携して啓発活動を実施。学生たちは健康意識の低い住民にもアプローチするため、商店前での模擬検査やトイレットペーパーの配布などを行った。この活動はその後も保健センターに引き継がれ、大腸がん検診の申込者数が前年度の1.45倍に増加した。学生は実践を通して地域医療への理解を深め、一方、島内医療機関も協働への意欲を高めたと言える。その取り組みついて報告する。

◎離島における健康課題への取り組み

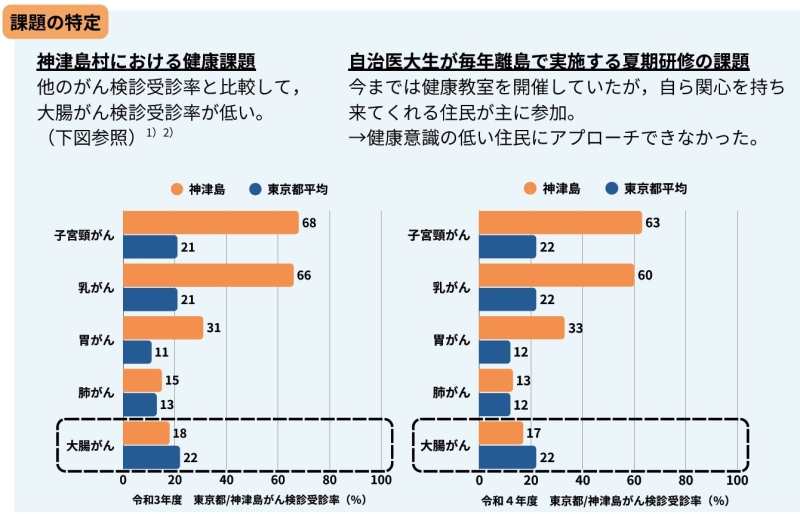

神津島村は伊豆諸島の中間に位置する人口およそ1700人の離島です。この島が抱える医療課題の一つに大腸がん検診受診率の低さがあります。東京都の平均受診率が22%であるのに対し、神津島村では18%にとどまっているのです。

一方で、大腸がん以外の検診、例えば子宮頸がんや乳がん、胃がん、肺がんの受診率は、すべて東京都の平均を上回っています【子宮頸がん:神津島村 68% (東京都平均 21%)、乳がん:神津島村 66% (東京都平均 21%)、胃がん:神津島村 31% (東京都平均 11%)、肺がん:神津島村 15% (東京都平均 13%)】。

この事実は島民の方々が健康への関心が低いわけではないことを示しています。ではなぜ大腸がん検診だけが受診率が低いのでしょうか? 神津島村保健センターや診療所でも、この課題解決のために対策を模索していました。

一方で、大腸がん以外の検診、例えば子宮頸がんや乳がん、胃がん、肺がんの受診率は、すべて東京都の平均を上回っています【子宮頸がん:神津島村 68% (東京都平均 21%)、乳がん:神津島村 66% (東京都平均 21%)、胃がん:神津島村 31% (東京都平均 11%)、肺がん:神津島村 15% (東京都平均 13%)】。

この事実は島民の方々が健康への関心が低いわけではないことを示しています。ではなぜ大腸がん検診だけが受診率が低いのでしょうか? 神津島村保健センターや診療所でも、この課題解決のために対策を模索していました。

◎仮説に基づいたアプローチ方法

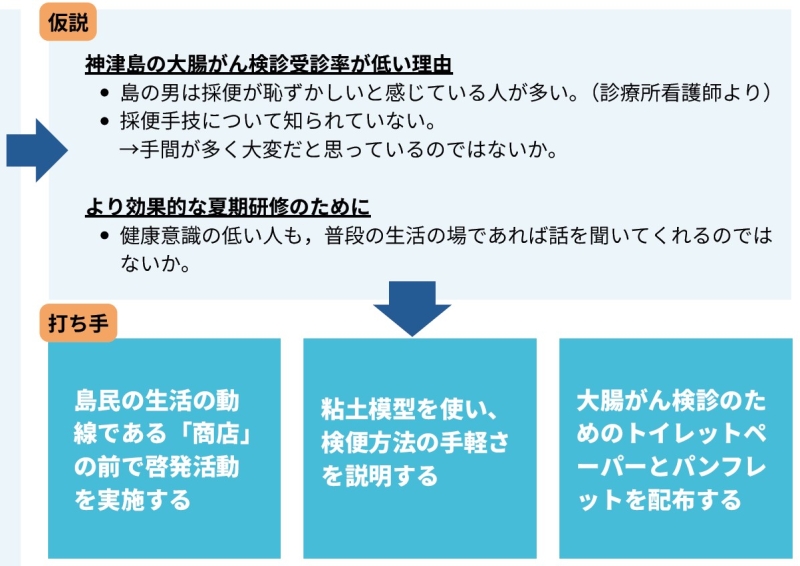

私たち自治医科大学の学生たちは毎年離島で夏期研修を行っており、今回はこの神津島村の課題解決に協力することにしました。そこでまず地元の医療関係者へのヒアリングをし、大腸がん検診受診率が低い理由として2つの仮説を立てました。

ひとつは「採便が恥ずかしいと感じる男性が多いのではないか?」ということです。これは地元の診療所の看護師さんから「島の男性は恥ずかしがり屋な人が多い」という話を聞いたためです。便を提出するという行為自体がハードルになっているのではないかと考えました。

また「採便には手間がかかり面倒だと思われているのではないか」とも考えました。検便には自宅で便を採取し、容器に入れて提出するという手間がかかります。この作業が忙しい働き盛りの方々にとって面倒に感じられているのではないかと推測しました。

これまでの夏期研修では公民館などで健康教室を開催し、自ら健康に関心を持つ人たちを対象とした啓発活動が中心でした。しかし、それではもともと健康意識の高くない人たちにはアプローチできません。そこで私たちは神津島村に関しては住民の生活に身近な「商店」の前で啓発活動を行うことにしました。

ひとつは「採便が恥ずかしいと感じる男性が多いのではないか?」ということです。これは地元の診療所の看護師さんから「島の男性は恥ずかしがり屋な人が多い」という話を聞いたためです。便を提出するという行為自体がハードルになっているのではないかと考えました。

また「採便には手間がかかり面倒だと思われているのではないか」とも考えました。検便には自宅で便を採取し、容器に入れて提出するという手間がかかります。この作業が忙しい働き盛りの方々にとって面倒に感じられているのではないかと推測しました。

これまでの夏期研修では公民館などで健康教室を開催し、自ら健康に関心を持つ人たちを対象とした啓発活動が中心でした。しかし、それではもともと健康意識の高くない人たちにはアプローチできません。そこで私たちは神津島村に関しては住民の生活に身近な「商店」の前で啓発活動を行うことにしました。

◎日常の場での啓発活動

具体的な内容は以下の3点です。

学生による声かけ

島内の主要な商店2箇所で積極的に声かけを行いました。様々な年代の方が訪れる商店前で、学生たちは一人ひとりに話しかけ、検診の重要性を伝えました。

粘土模型を使った検便方法の説明

便を模した粘土を使って「実はこんなに簡単なんです」と視覚的に示しました。

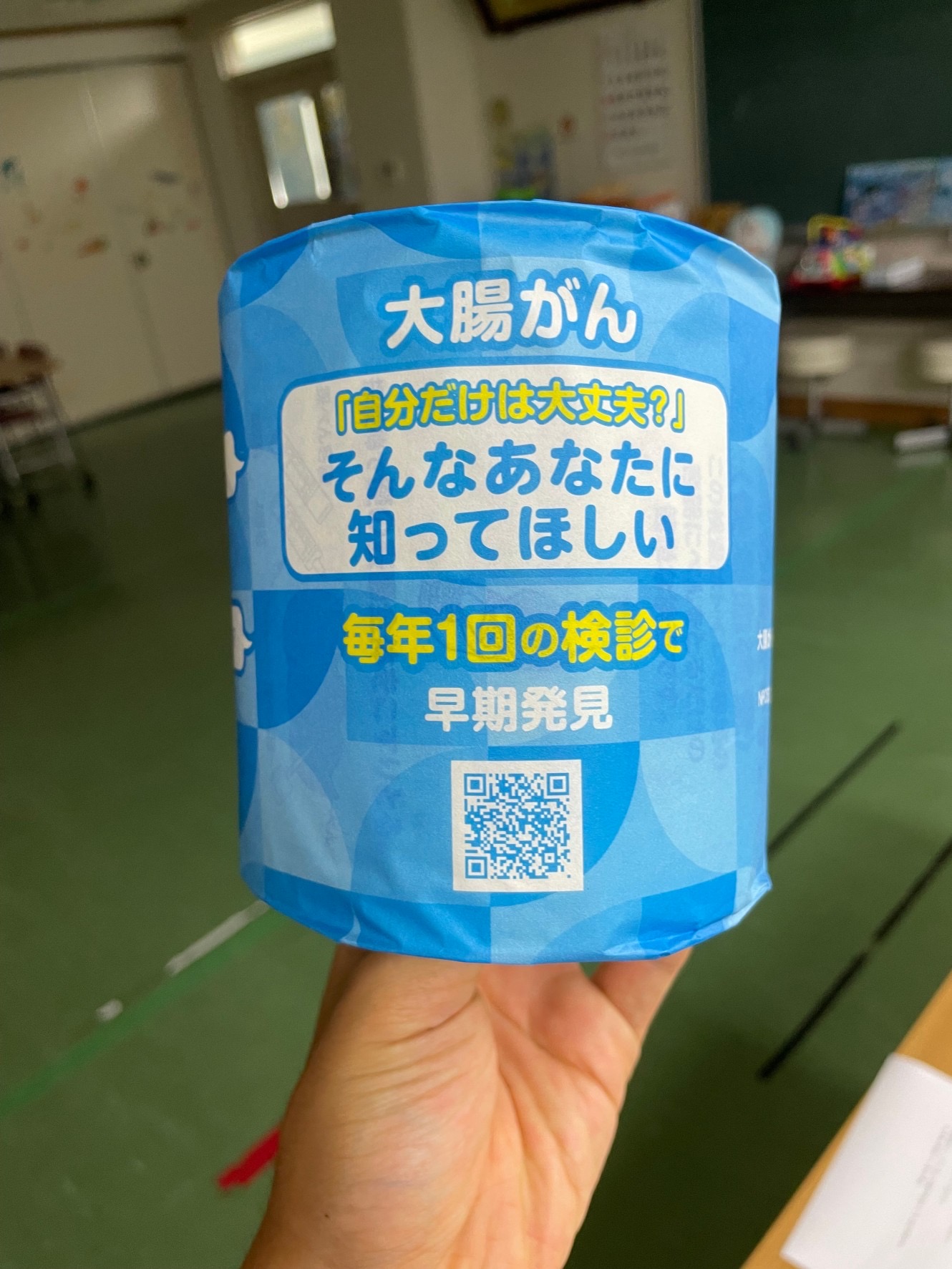

トイレットペーパーとパンフレットの配布

持ち帰っていただきやすいよう、日常生活で使うトイレットペーパーにパンフレットを付けて配布しました。これにより、パンフレットだけでは見てもらえない可能性のある情報も、家に持ち帰って確認してもらいやすくなると考えました。

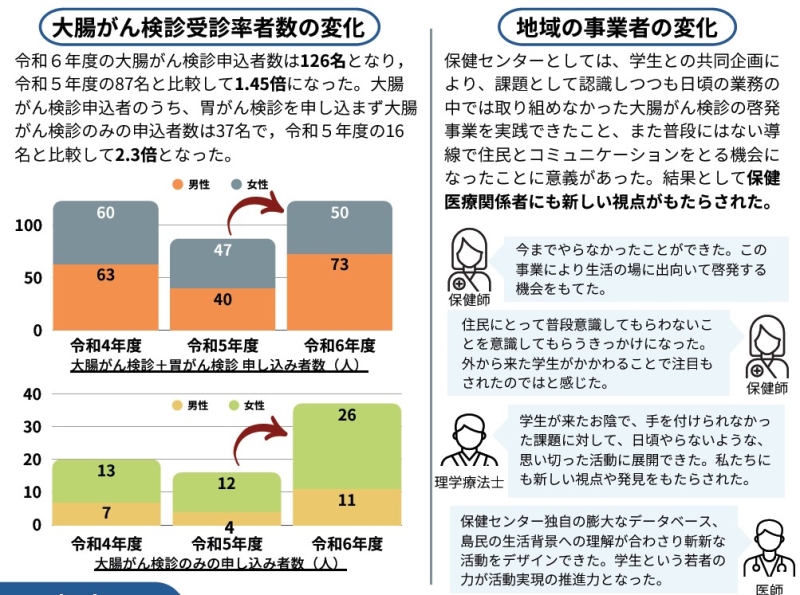

実施したのは2024年8月7日。参加した学生は7名です。この活動の結果、2024年度の大腸がん検診申し込み者数は126名となり、前年の87名から1.45倍にまで上昇しました。

実施したのは2024年8月7日。参加した学生は7名です。この活動の結果、2024年度の大腸がん検診申し込み者数は126名となり、前年の87名から1.45倍にまで上昇しました。

◎それぞれの学びと気づき

この取り組みは単に受診率を上げただけでなく、多くの学びと新しい視点をもたらしました。保健センターに関して言えば、学生との共同企画により、課題として認識しつつも日頃の業務の中では取り組めなかった大腸がん検診の啓発事業を実践できたことが収穫となりました。また、普段にはない切り口で住民とコミュニケーションをとる機会になったことに大きな意義があったとのことです。

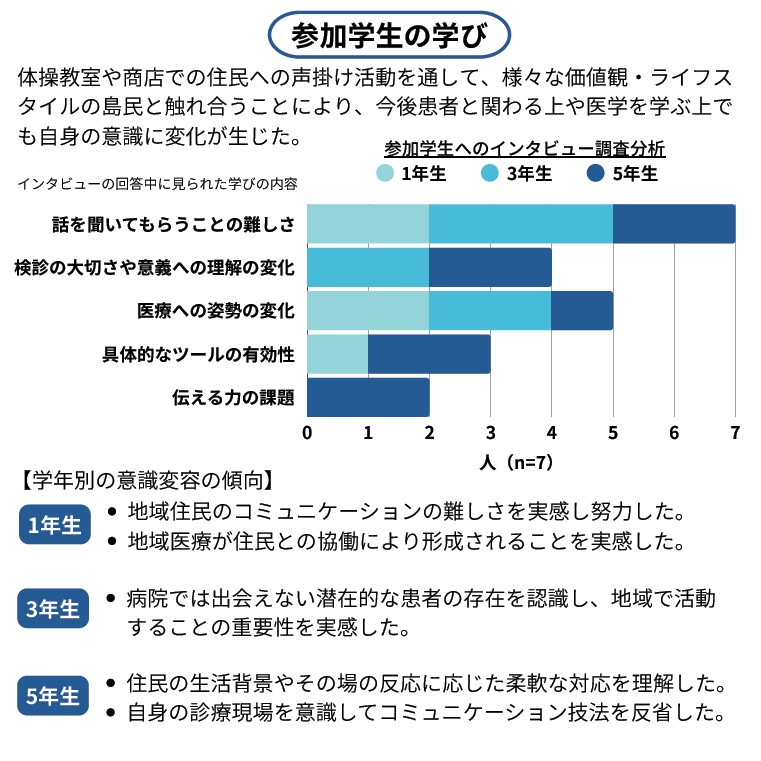

学生としては、病院実習とは異なり、患者ではない一般住民の方々にアプローチすることの難しさを痛感しました。体操教室や商店での声かけ活動を通して、様々な価値観やライフスタイルの島民と触れ合うことにより、今後患者と関わったり医学を学ぶ上でも自身の意識に変化が生まれたと言えます。

また、地元の医療関係者と協力し、地域住民の生活に寄り添った解決策を練り上げるという地域志向性プライマリ・ケア(Community Oriented Primary Care: COPC)の実践的なアプローチを学ぶ貴重な機会となりました。地域志向性プライマリ・ケアは「疫学、プライマリ・ケア、予防医学、健康増進からのプリンシプルを基盤とする系統だったヘルスケアアプローチ」と定義され、総合診療の重要なコンピテンシーの一つです。今回の活動はまさにCOPCの考え方を体現したものであり、住民、地域の保健医療機関、そして学生の三者すべてに良い効果をもたらしたと考えています。

学生としては、病院実習とは異なり、患者ではない一般住民の方々にアプローチすることの難しさを痛感しました。体操教室や商店での声かけ活動を通して、様々な価値観やライフスタイルの島民と触れ合うことにより、今後患者と関わったり医学を学ぶ上でも自身の意識に変化が生まれたと言えます。

また、地元の医療関係者と協力し、地域住民の生活に寄り添った解決策を練り上げるという地域志向性プライマリ・ケア(Community Oriented Primary Care: COPC)の実践的なアプローチを学ぶ貴重な機会となりました。地域志向性プライマリ・ケアは「疫学、プライマリ・ケア、予防医学、健康増進からのプリンシプルを基盤とする系統だったヘルスケアアプローチ」と定義され、総合診療の重要なコンピテンシーの一つです。今回の活動はまさにCOPCの考え方を体現したものであり、住民、地域の保健医療機関、そして学生の三者すべてに良い効果をもたらしたと考えています。

― まずは今回のテーマに取り組まれた背景や理由について教えてください。

丸:自治医科大学東京都枠では在学中の6年間を通して、将来派遣される可能性のある小笠原村や三宅島などへ夏期研修に行くことになっています。私たちの代はコロナ禍の影響もあり、大学5年生の時に神津島村へ研修に行くことになりました。

例年、研修では診療所や老人施設での実習に加え、住民と関わる「健康教室」も実施していました。しかし今回は指導医の岩瀬先生のご提案もあり、住民の方々に積極的にアプローチしていく形で活動を行うことになりました。テーマを決める際に島特有の食生活から高血圧などのテーマも提案しましたが、すでに住民の健康意識が高いことがわかりました。そこで「島で困っていることは何か」と尋ねたところ、大腸がん検診の受診率が低いという課題にたどり着き、このテーマに決まりました。東京都平均と比較すると、神津島村の子宮頸がんや乳がんの受診率はかなり高い一方、大腸がんだけが平均を下回っています。この原因として私たちは二つの仮説を立てました。一つは、便の採取を恥ずかしがる男性が多いのではないかという仮説。もう一つは、検便に手間がかかると考えられているのではないかという仮説です。

あくまで憶測ですが、子宮頸がんや乳がんは専門医が来て検診を行いますが、大腸がん検診はいつも診てもらっている先生が担当することも要因かも知れないと思いました。顔見知りの先生に自分の便を見られることへの抵抗感があったのだと推測できます。

例年、研修では診療所や老人施設での実習に加え、住民と関わる「健康教室」も実施していました。しかし今回は指導医の岩瀬先生のご提案もあり、住民の方々に積極的にアプローチしていく形で活動を行うことになりました。テーマを決める際に島特有の食生活から高血圧などのテーマも提案しましたが、すでに住民の健康意識が高いことがわかりました。そこで「島で困っていることは何か」と尋ねたところ、大腸がん検診の受診率が低いという課題にたどり着き、このテーマに決まりました。東京都平均と比較すると、神津島村の子宮頸がんや乳がんの受診率はかなり高い一方、大腸がんだけが平均を下回っています。この原因として私たちは二つの仮説を立てました。一つは、便の採取を恥ずかしがる男性が多いのではないかという仮説。もう一つは、検便に手間がかかると考えられているのではないかという仮説です。

あくまで憶測ですが、子宮頸がんや乳がんは専門医が来て検診を行いますが、大腸がん検診はいつも診てもらっている先生が担当することも要因かも知れないと思いました。顔見知りの先生に自分の便を見られることへの抵抗感があったのだと推測できます。

― 今回の住民の方へのアプローチ方法はどうやって考えたのでしょう?

丸:これまでの研修では公民館などで「健康教室」を開催していましたが、これに参加するのはもともと健康意識が高い人ばかりでした。そのため健康意識が低い方にもアプローチできるようにと、人通りが多くて住民の皆さんが日常的に利用する島の商店の前で活動を行うことにしました。

パンフレットに関しては、ただ配るだけでなく、家で使ってもらえるものをという考えからトイレットペーパーを配布することにしました。大腸がん検診の啓発というテーマとも結びつけやすく、配りやすさも考慮した結果、このアイデアが採用されました。

パンフレットに関しては、ただ配るだけでなく、家で使ってもらえるものをという考えからトイレットペーパーを配布することにしました。大腸がん検診の啓発というテーマとも結びつけやすく、配りやすさも考慮した結果、このアイデアが採用されました。

垂水:活動の準備は学生だけでなく、現地の保健師さんや医師の先生方とオンラインなどで密に連携しながら進めました。配布場所や時間帯は地域の生活習慣をよく知る保健師さんの意見を参考に決定しています。また、検便の方法を説明するための粘土模型や配布用のトイレットペーパーの準備にも地元の方々にご協力いただいています。

― 啓発活動を実際に行ってみていかがでしたか?

丸:これまでの病院実習では、患者さんは困っているため自ら病院に来院し、私たちの話にも熱心に耳を傾けてくれる方がほとんどでした。でも今回は大腸がん検診に興味がない方や「自分は健康だから大丈夫」と考えている方も多く、予防医療の重要性をどう伝えるかが大きな課題だと感じました。

この経験から学んだのは、ただ丁寧に説明するだけでは聞いてもらえないということです。そこでアプローチ方法を変えて、最初から検診の話をするのではなく、積極的に挨拶をしたり世間話をしたりと関係性の構築から始めることにしました。

垂水:普段の大学病院での実習とは違い、今回は自分たちが出向いて活動するスタイルでした。当初は検査の必要性や手順を最初から説明しようと試みましたが、いきなり現れた学生の話に立ち止まって耳を傾けてくれる方は多くありませんでした。この経験から、まずアイスブレイクとして軽い話しかけをしたり、相手の反応を見ながら話す内容を変えたりする柔軟な対応が大切だと学びました。また、地元の保健師さんが一緒にいるときは顔見知りの住民の方に声をかけてもらって足を止めてもらうなど、地域とのつながりを活かしたアプローチも効果的でした。

この経験から学んだのは、ただ丁寧に説明するだけでは聞いてもらえないということです。そこでアプローチ方法を変えて、最初から検診の話をするのではなく、積極的に挨拶をしたり世間話をしたりと関係性の構築から始めることにしました。

垂水:普段の大学病院での実習とは違い、今回は自分たちが出向いて活動するスタイルでした。当初は検査の必要性や手順を最初から説明しようと試みましたが、いきなり現れた学生の話に立ち止まって耳を傾けてくれる方は多くありませんでした。この経験から、まずアイスブレイクとして軽い話しかけをしたり、相手の反応を見ながら話す内容を変えたりする柔軟な対応が大切だと学びました。また、地元の保健師さんが一緒にいるときは顔見知りの住民の方に声をかけてもらって足を止めてもらうなど、地域とのつながりを活かしたアプローチも効果的でした。

― 大腸がん検診の申し込み者数が増加したことについて、どのように感じていますか?

丸:大腸がん検診単独で申し込んでくれた方が増えたことに特にやりがいを感じました。胃がん検診のついでに申し込むのではなく「大腸がん検診を受けたい」という意思を持って行動してくれた方が増えたのは大きな成果だと思います。

垂水:活動から半年後に保健センターを通じて結果を伺い、大変驚きました。特に大腸がん検診のみの申し込み者が増えたことは印象的です。保健センターの方からは、これまで課題だと認識しつつも、なかなか着手できなかった啓発活動に取り組めたことを喜んでいただきました。その点でも成果を残せたと考えています。

垂水:活動から半年後に保健センターを通じて結果を伺い、大変驚きました。特に大腸がん検診のみの申し込み者が増えたことは印象的です。保健センターの方からは、これまで課題だと認識しつつも、なかなか着手できなかった啓発活動に取り組めたことを喜んでいただきました。その点でも成果を残せたと考えています。

― 岩瀬先生にお伺いします。今回の取り組みについて一言いただけますか?

岩瀬:自治医科大学の夏期研修は、私が学生だった頃から続く伝統的な行事です。当時は公民館で「健康教室」を開催していましたが、健康意識の高い住民しか参加しないという課題がありました。当時の引率教員からも「本当に来てほしい人はここにいない」と言われたのが印象的で、私自身もその問題意識を抱えていました。

ちょうどコロナ禍が落ち着き、活動の幅を広げられるタイミングで引率の⽥⼝健先生(東京都保健医療局医療政策部)からいただいた提案が「健康教室と違う形でもいいのでは?」というものだったんです。そこで学生に活動テーマを主体的に決めてもらうことにしたのですが、一方で私自身が神津島村の健康診断データベースを分析し、大腸がん検診の受診率が低いという課題を把握もしていたため、それを彼らと共有しました。その結果、働き盛りの世代にアプローチするため、商店前での啓発活動というアイデアが生まれたという流れになります。

ちょうどコロナ禍が落ち着き、活動の幅を広げられるタイミングで引率の⽥⼝健先生(東京都保健医療局医療政策部)からいただいた提案が「健康教室と違う形でもいいのでは?」というものだったんです。そこで学生に活動テーマを主体的に決めてもらうことにしたのですが、一方で私自身が神津島村の健康診断データベースを分析し、大腸がん検診の受診率が低いという課題を把握もしていたため、それを彼らと共有しました。その結果、働き盛りの世代にアプローチするため、商店前での啓発活動というアイデアが生まれたという流れになります。

― 活動中の学生の様子や、成長を感じた点についてお聞かせください。

岩瀬:学生たちが最後まで熱心に取り組んでくれたことに心から感謝しています。実は学会発表を提案した際は、試験を控える彼らに「やってみる?」と冗談交じりで尋ねたため、最初は戸惑わせてしまったかもしれません(笑)。しかし彼らは最後まで諦めずにやり遂げてくれました。私自身、学生指導の経験が少なかったため手探りな部分もありましたが、今回の活動を通じて、学生たちが実践的な学びを得てくれたことを嬉しく思います。今回の経験が今後の彼らの成長につながることを願っています。

― 今回の経験は将来の医師としてのキャリアに活かせそうですか?

丸:そうですね。私は将来、離島や地域医療に携わる際、まずその土地の課題を深く理解することから始めたいと考えています。他の島の先生方からお話を伺うと、同じ離島でもそれぞれが抱える問題はまったく異なるという印象を受けました。そのため、着任したらすぐに地元の看護師さんや保健センターの方々と連携し、住民の生活に根ざした課題を丁寧にヒアリングすることからスタートしたいですね。今回の経験を通じて学んだ「地域の方々との信頼関係を築くことの重要性」を忘れずに一歩ずつ前に進んでいきたいと思います。

垂水: 私は今回の経験で地域住民の方々とのコミュニケーションの重要性と難しさを強く実感しました。普段の病院実習とは違い、今回は自分から地域に出向いていく活動だったため、どうすれば住民の方に心を開いて話してもらえるのか、様々な工夫を試しました。この経験は単に知識を学ぶだけでは得られない貴重な財産です。医師として働く中で、患者さん一人ひとりに寄り添い、状況に応じた柔軟なコミュニケーションを築くための基礎を今回は築くことができたと思っています。今後は研修医としてこの経験を活かし、さらにコミュニケーション能力を高めていきたいです。

垂水: 私は今回の経験で地域住民の方々とのコミュニケーションの重要性と難しさを強く実感しました。普段の病院実習とは違い、今回は自分から地域に出向いていく活動だったため、どうすれば住民の方に心を開いて話してもらえるのか、様々な工夫を試しました。この経験は単に知識を学ぶだけでは得られない貴重な財産です。医師として働く中で、患者さん一人ひとりに寄り添い、状況に応じた柔軟なコミュニケーションを築くための基礎を今回は築くことができたと思っています。今後は研修医としてこの経験を活かし、さらにコミュニケーション能力を高めていきたいです。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025学術大会 口演発表の部 授賞式 プレゼンター

井口清太郎先生(大学ネットワーク委員会、全国地域医療教育協議会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

井口清太郎先生(大学ネットワーク委員会、全国地域医療教育協議会)

井口清太郎先生(大学ネットワーク委員会、全国地域医療教育協議会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

井口清太郎先生(大学ネットワーク委員会、全国地域医療教育協議会)

最終更新:2025年11月05日 21時13分