ニュース

大学ネットワーク

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.5 <口演発表の部(研究)優秀発表賞> 東京科学大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「口演発表の部(研究)」で優秀発表賞を獲得した、東京科学大学医学部の宮坂夏生さん、そしてその活動をサポートされた馬渕 卓先生からお話をうかがいました。

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##受賞内容

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##演題名

在宅高齢者におけるサルコペニアと 6ヶ月後の筋質指標(位相角)との関連

##大学

東京科学大学医学部

##発表者名

宮坂夏生さん(東京科学大学医学部6年)

##指導者名

馬渕 卓先生・福原 慧先生・鶴若莉央先生・田渕 司先生・大内修司先生・篠原孝宏先生・福原真理先生・市毛博之先生・山田 徹先生・石田岳史先生・木村琢磨先生・橋本正良先生(東京科学大学総合診療科)

口演発表の部(研究)優秀発表賞

##演題名

在宅高齢者におけるサルコペニアと 6ヶ月後の筋質指標(位相角)との関連

##大学

東京科学大学医学部

##発表者名

宮坂夏生さん(東京科学大学医学部6年)

##指導者名

馬渕 卓先生・福原 慧先生・鶴若莉央先生・田渕 司先生・大内修司先生・篠原孝宏先生・福原真理先生・市毛博之先生・山田 徹先生・石田岳史先生・木村琢磨先生・橋本正良先生(東京科学大学総合診療科)

発表演題『在宅高齢者におけるサルコペニアと 6ヶ月後の筋質指標(位相角)との関連』

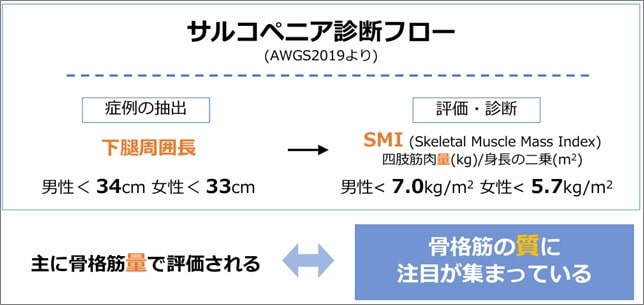

高齢者の筋量や筋力低下はサルコペニアとして知られ、転倒やフレイル等のリスクを高める。従来の診断基準が筋量に重きを置いていたのに対し、本研究では筋肉の「質」に焦点を当て、その評価指標として「位相角」を導入した。その上で在宅虚弱高齢者を対象とし、筋質の指標である「位相角」が6ヶ月間でどのように変化するかを縦断的に調査した。

◎サルコペニアについて

加齢に伴う筋肉量の減少や筋力の低下は「サルコペニア」と呼ばれ、高齢者の健康を脅かす深刻な問題です。転倒や骨折、さらには心身の活力が低下する「フレイル」へとつながり、最終的には寝たきりや要介護状態の原因となります。

このサルコペニアの有病率は、地域で暮らす元気な高齢者でも約15%に達すると言われています。さらに通所介護サービスを利用する要支援以上の高齢者や脳卒中後の回復期リハビリテーション病棟では、その割合が50%程度に上るとされており、医療・介護分野において重要な課題となっています。

このサルコペニアの有病率は、地域で暮らす元気な高齢者でも約15%に達すると言われています。さらに通所介護サービスを利用する要支援以上の高齢者や脳卒中後の回復期リハビリテーション病棟では、その割合が50%程度に上るとされており、医療・介護分野において重要な課題となっています。

◎筋肉の「質」を重視

これまでサルコペニアの診断は主に骨格筋の「量」を評価することが一般的でした。骨格筋量指数(SMI)や下腿周囲長といった指標が用いられてきたのです。しかし近年、筋肉の健康状態は量だけでなく「質」にも注目が集まっています。

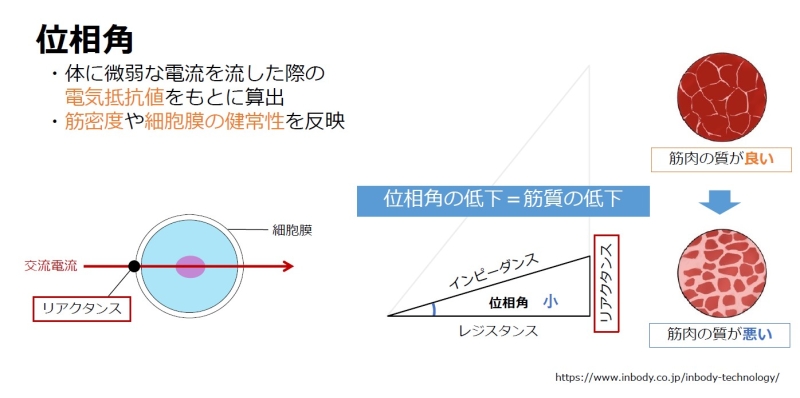

筋肉の「質」の評価指標として、医療分野で広く活用されているのが「位相角(フェーズアングル)」です。位相角は生体インピーダンス法という、体に微弱な電流を流すことで得られる電気抵抗値をもとに算出される数値です。この数値は筋肉の密度や細胞膜の健全性を反映し、筋肉細胞がどれだけ健康であるかを示します。

位相角の値は筋肉の質が良いほど大きく、質が悪いほど小さくなる傾向があります。加齢や特定の疾患とともにこの値が減少していくことが分かっており、死亡率をはじめとするさまざまな臨床的なアウトカムを予測する上で非常に重要な指標であることが明らかになっています。

筋肉の「質」の評価指標として、医療分野で広く活用されているのが「位相角(フェーズアングル)」です。位相角は生体インピーダンス法という、体に微弱な電流を流すことで得られる電気抵抗値をもとに算出される数値です。この数値は筋肉の密度や細胞膜の健全性を反映し、筋肉細胞がどれだけ健康であるかを示します。

位相角の値は筋肉の質が良いほど大きく、質が悪いほど小さくなる傾向があります。加齢や特定の疾患とともにこの値が減少していくことが分かっており、死亡率をはじめとするさまざまな臨床的なアウトカムを予測する上で非常に重要な指標であることが明らかになっています。

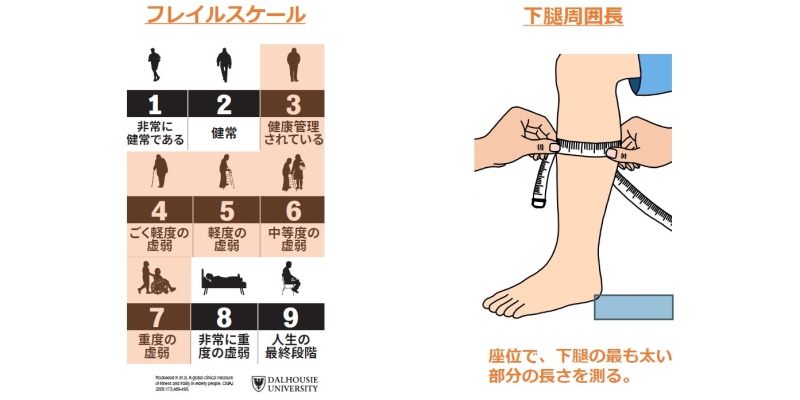

◎横断研究から縦断研究へ

私は昨年、80歳以上の在宅虚弱高齢者を対象に位相角の値とフレイルの関連性を調べる横断研究を実施しました。この研究では、ある一時点でのデータを解析し「虚弱な高齢者は筋肉の質が良くない」という事実をデータとして明らかにしました。この成果は日本プライマリ・ケア連合学会でも発表する機会をいただきました。

しかし、横断研究の性質上「フレイルの度合いが進んでいる高齢者で筋肉の質が低い」という事実しか分からず、どちらが原因でどちらが結果なのか、因果関係までは解明できませんでした。そこでこの研究をさらに深化させるために縦断研究を行うことにしました。どのような高齢者が時間とともに筋肉の質の低下をきたすのかを突き詰めることで、より臨床的な意義を持つ研究にできると考えたのです。

しかし、横断研究の性質上「フレイルの度合いが進んでいる高齢者で筋肉の質が低い」という事実しか分からず、どちらが原因でどちらが結果なのか、因果関係までは解明できませんでした。そこでこの研究をさらに深化させるために縦断研究を行うことにしました。どのような高齢者が時間とともに筋肉の質の低下をきたすのかを突き詰めることで、より臨床的な意義を持つ研究にできると考えたのです。

昨年、学術大会の口演発表の部 優秀発表賞を受賞した宮坂さんの研究

◎訪問診療を利用する患者さんを対象に

本研究の対象としたのは、訪問診療を利用されている65歳以上のフレイル患者さんです。データの収集に関しては、この方たちを診ている「府中みどりクリニック」「梶原診療所」「オレンジほっとクリニック」の関係者の方々にご協力いただきました。なお、研究の正確性を期すため、いくつかの除外基準を設けました。体内にペースメーカーなどの電気デバイスが埋め込まれている方、急性疾患の治療中の方、重篤な慢性疾患をお持ちの方などは対象外としました。

最終的に34名の方にご協力いただき、研究を実施しました。最初に身体診察(フレイルスケール、BMI、下腿周囲長、体組成)、そして問診(介護サービスの利用状況、イベントの発生状況など)を行い、これらのデータを「ベースライン」としました。

それから6ヶ月後、再び同じ身体診察と問診を行い、ベースライン時のデータと比較しました。解析対象は20名となりましたが、これは死亡や転医、入院といった理由で対象外となった方がいたためです。

最終的に34名の方にご協力いただき、研究を実施しました。最初に身体診察(フレイルスケール、BMI、下腿周囲長、体組成)、そして問診(介護サービスの利用状況、イベントの発生状況など)を行い、これらのデータを「ベースライン」としました。

それから6ヶ月後、再び同じ身体診察と問診を行い、ベースライン時のデータと比較しました。解析対象は20名となりましたが、これは死亡や転医、入院といった理由で対象外となった方がいたためです。

◎下腿周囲長と位相角低下の関係

解析の結果、骨格筋量の簡便なスクリーニング法として知られる下腿周囲長の測定が、6ヶ月後の位相角低下の評価指標になる可能性が示されました。これは誰でも簡単に測定できる下腿周囲長が、将来の筋肉の質の低下を予測するための有効なツールとなり得ることを示唆しています。

先行研究では位相角が骨格筋量指数(Skeletal Muscle mass Index:SMI)よりも下肢機能と関連することが示されています。今回の研究は、対象や評価項目は異なりますが、どちらの結果も「SMIより下肢の要素が筋肉の質と関連している」という共通の示唆を与えてくれました。以上のことから、下腿周囲長に基づくサルコペニア基準を満たすことが、6ヶ月後の筋肉の質の低下を予測できる可能性があると言えます。

先行研究では位相角が骨格筋量指数(Skeletal Muscle mass Index:SMI)よりも下肢機能と関連することが示されています。今回の研究は、対象や評価項目は異なりますが、どちらの結果も「SMIより下肢の要素が筋肉の質と関連している」という共通の示唆を与えてくれました。以上のことから、下腿周囲長に基づくサルコペニア基準を満たすことが、6ヶ月後の筋肉の質の低下を予測できる可能性があると言えます。

― 今回の研究で6か月後の筋質指標との関連を検討された理由を教えてください。

宮坂:昨年の横断研究ではフレイルが進んだ高齢者に筋肉の質の低下が見られるという事実しか分かりませんでした。横断研究は因果関係を明らかにできないため、より臨床的な意義を持つ研究にするには縦断的に追跡する必要があると考えました。

そのため今回は時間経過とともに筋肉の質の低下をきたす高齢者の特徴を明らかにする縦断研究を行いました。昨年の研究は大学の研究実践プログラムの一環として行った横断研究を発表したものですが、今回は大学のプログラムを離れ、研究室の先生方とともに継続したものです。

前回は私自身が研究に打ち込める時間があったので、すべてのデータ採取を自分で行いましたが、今回は学業の都合でそうした時間が取りにくかったため、同じ総合診療科の先生方に協力を仰ぎ、データ採取を進めることになりました。

そのため今回は時間経過とともに筋肉の質の低下をきたす高齢者の特徴を明らかにする縦断研究を行いました。昨年の研究は大学の研究実践プログラムの一環として行った横断研究を発表したものですが、今回は大学のプログラムを離れ、研究室の先生方とともに継続したものです。

前回は私自身が研究に打ち込める時間があったので、すべてのデータ採取を自分で行いましたが、今回は学業の都合でそうした時間が取りにくかったため、同じ総合診療科の先生方に協力を仰ぎ、データ採取を進めることになりました。

― 今回の研究を進めていく中で意外だった点や苦労した点はありましたか?

宮坂:最も意外だったのは筋肉の量を評価する指標であるSMIに有意差が見られなかったことです。一方、下腿周囲長には有意な結果が見られました。これは下腿周囲長が下肢の筋肉のみに注目しているのに対し、SMIが全身の筋量を見ているためだと考えています。在宅の高齢者は歩行機会が少なく、下肢の筋肉が特に衰えやすいため、下肢に特化した下腿周囲長がより良い指標になったと考えられます。

また、先行研究でも下肢の機能と筋肉の質との関連が示されており、今回の研究においても「下肢」が重要な鍵となりました。半年という比較的短い期間でも筋肉の質の低下傾向が見られたことから、筋質が身体の衰えを敏感に捉える指標になる可能性を感じました。

また、リハビリの介入についても調べましたが、リハビリを受けていた方はエントリー時と6ヶ月後で変化がなく、いずれも有意差はありませんでした。ただしリハビリを受けていたのは筋肉の質が低い方たちでした。これは筋肉の質が低い方は生活水準が低下していて、リハビリが必要と判断されやすかったのではないかと解釈しています。

また、先行研究でも下肢の機能と筋肉の質との関連が示されており、今回の研究においても「下肢」が重要な鍵となりました。半年という比較的短い期間でも筋肉の質の低下傾向が見られたことから、筋質が身体の衰えを敏感に捉える指標になる可能性を感じました。

また、リハビリの介入についても調べましたが、リハビリを受けていた方はエントリー時と6ヶ月後で変化がなく、いずれも有意差はありませんでした。ただしリハビリを受けていたのは筋肉の質が低い方たちでした。これは筋肉の質が低い方は生活水準が低下していて、リハビリが必要と判断されやすかったのではないかと解釈しています。

― 横断研究から縦断研究へと取り組んでこられましたが、今後についてはいかがですか?

宮坂:卒業が近づいているためどこまで実現可能かはわかりませんが、今後は介入研究ができたらと考えています。今回は観察研究でしたが、たとえば筋肉の質が低下すると考えられる人にリハビリや栄養指導を行い、その効果を検証することで、より臨床に応用できる研究につなげていけるはずだと思っています。

もともと研究デザインの段階から縦断研究までできたらいいなとは考えていました。大学のカリキュラムで研究室に配属されたて研究を進めてきたわけですが、そのなかで面白さに気づき、もっと追求したいという思いが強くなりました。研究室に残ったのは総合診療科の先生方の温かい雰囲気に惹かれたためで、この環境の中でさらに研究を進めていければと思っています。

もともと研究デザインの段階から縦断研究までできたらいいなとは考えていました。大学のカリキュラムで研究室に配属されたて研究を進めてきたわけですが、そのなかで面白さに気づき、もっと追求したいという思いが強くなりました。研究室に残ったのは総合診療科の先生方の温かい雰囲気に惹かれたためで、この環境の中でさらに研究を進めていければと思っています。

― 馬渕先生にお伺いします。今回の宮坂さんの研究に関してのご感想をお願いします。

馬渕:宮坂さんが研究室に配属されたのは4年生の時でしたが、5年生の臨床実習を経て、現在は6年生となって驚くほど様々な能力に磨きがかかっていると感じています。将来は研修医として地元の長野県に戻り、地域医療に貢献する予定とのことですが、今回の研究に限らず臨床現場でも積極的に学び、多くの視点を吸収していました。

特に私が心を打たれたのは総合病院や地域の診療所で地域医療に触れる話をするとき、彼女が本当にイキイキとしていたことです。心から総合診療や地域医療を愛し、将来に向けて真摯に取り組んでいきたいという強い熱意が感じられました。研究に対する姿勢も非常にプロフェッショナルだと思います。多角的な視点から意見を出し、その研究成果をどのように社会に還元できるかを徹底的に調べ、てきぱきと行動する姿は頼もしく、指導する立場である私の方が彼女の熱意に触発されて身が引き締まる思いです。

特に私が心を打たれたのは総合病院や地域の診療所で地域医療に触れる話をするとき、彼女が本当にイキイキとしていたことです。心から総合診療や地域医療を愛し、将来に向けて真摯に取り組んでいきたいという強い熱意が感じられました。研究に対する姿勢も非常にプロフェッショナルだと思います。多角的な視点から意見を出し、その研究成果をどのように社会に還元できるかを徹底的に調べ、てきぱきと行動する姿は頼もしく、指導する立場である私の方が彼女の熱意に触発されて身が引き締まる思いです。

― 宮坂さんの今後が楽しみですね。

馬渕:本当にそうですね。研究室においても宮坂さんは違和感なく溶け込み、スタッフの一員としてなくてはならない存在になっています。そのひたむきな姿勢と行動力は後輩たちにも大きな影響を与えています。彼女が切り開いた道を、テーマは違いますが、後輩たちが続くように研究の道に進んでくれていることは指導者としてこの上ない喜びです。

宮坂さんの姿は「自分もあんな風になりたい」と思わせるような、次世代の学生たちにとっての大きな目標であり、憧れの存在になっていると言ってもいいでしょうね。彼女の存在は私たちの研究室に新たな風を吹き込み、活気をもたらしてくれました。今後の活躍を心から応援しています。

宮坂さんの姿は「自分もあんな風になりたい」と思わせるような、次世代の学生たちにとっての大きな目標であり、憧れの存在になっていると言ってもいいでしょうね。彼女の存在は私たちの研究室に新たな風を吹き込み、活気をもたらしてくれました。今後の活躍を心から応援しています。

― 宮坂さんは将来、在宅医療に携わるイメージはお持ちでしょうか?

宮坂:はい、積極的に関わっていきたいと考えています。もともと興味のある分野でしたが、研究や実習を通じて面白さをより深く知ることができました。現在の在宅医療は点滴や輸血、化学療法、人工呼吸器管理、透析など多様な医療行為を自宅で行えるアクティブな分野へと進化しています。医師、看護師、歯科医師、栄養士、行政など多職種が連携してチームでケアにあたるのが一般的です。実際に自宅で輸血ができるようにしたり、専門医が開業して在宅医療を提供したりする例を耳にするたびに在宅医療の可能性を感じています。

今後はACP(Advance Care Planning)のように、患者さんやご家族の希望を尊重する流れがさらに強まっていくと言えます。たとえ病気があっても住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いをより具体的に叶えられるよう在宅医療のアクティブさは今後も発展していくのではないでしょうか。そのなかで自分の役割を果たしていきたいというのが私の思いです。

今後はACP(Advance Care Planning)のように、患者さんやご家族の希望を尊重する流れがさらに強まっていくと言えます。たとえ病気があっても住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いをより具体的に叶えられるよう在宅医療のアクティブさは今後も発展していくのではないでしょうか。そのなかで自分の役割を果たしていきたいというのが私の思いです。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025 学術大会 口演発表の部 授賞式 プレゼンテーター

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

最終更新:2025年11月05日 16時12分