ニュース

大学ネットワーク

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.2 <ポスター発表の部(活動・症例報告)最優秀発表賞> 大阪医科薬科大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「ポスター発表の部(活動・症例報告)」で最優秀発表賞を獲得した、大阪医科薬科大学医学部 中田優紀さん、聖マリアンナ医科⼤学医学部 吉邨朱⾳さん、そしてその活動をサポートされた⼭⽥祐揮先生と村⼭ 愛先生からお話をうかがいました。

ポスター発表の部(活動・症例報告)最優秀発表賞

##受賞内容

ポスター発表の部(活動・症例報告)最優秀発表賞

##演題名

今の学⽣・若⼿医療者は家庭医療学の何に惹かれるのか〜過去4年間の「夏セミ」から探る参加者の関⼼傾向~

##大学

大阪医科薬科大学医学部

##発表者名

中田優紀さん(大阪医科薬科大学医学部5年)

##指導者名

細⽥昇平先生(藤⽥医科⼤学 連携地域医療学)

⼭⽥祐揮先生(川崎市⽴多摩病院、聖マリアンナ医科⼤学)

村⼭愛先生(君津中央病院⼤佐和分院)

吉本尚先生(筑波⼤学医学医療系 地域総合診療医学、筑波⼤学健幸ライフスタイル開発研究センター)

ポスター発表の部(活動・症例報告)最優秀発表賞

##演題名

今の学⽣・若⼿医療者は家庭医療学の何に惹かれるのか〜過去4年間の「夏セミ」から探る参加者の関⼼傾向~

##大学

大阪医科薬科大学医学部

##発表者名

中田優紀さん(大阪医科薬科大学医学部5年)

##指導者名

細⽥昇平先生(藤⽥医科⼤学 連携地域医療学)

⼭⽥祐揮先生(川崎市⽴多摩病院、聖マリアンナ医科⼤学)

村⼭愛先生(君津中央病院⼤佐和分院)

吉本尚先生(筑波⼤学医学医療系 地域総合診療医学、筑波⼤学健幸ライフスタイル開発研究センター)

発表演題『今の学⽣・若⼿医療者は家庭医療学の何に惹かれるのか〜過去4年間の「夏セミ」から探る参加者の関⼼傾向~』

家庭医療は多岐にわたる領域を扱うが、学生や若手医療者がどのようなテーマに関心を持っているかについてはこれまで十分に解明されてこなかった。そこで本研究では家庭医療学夏期セミナーの過去4年間の申込データをもとに参加者の関心傾向を明らかにすることにした。

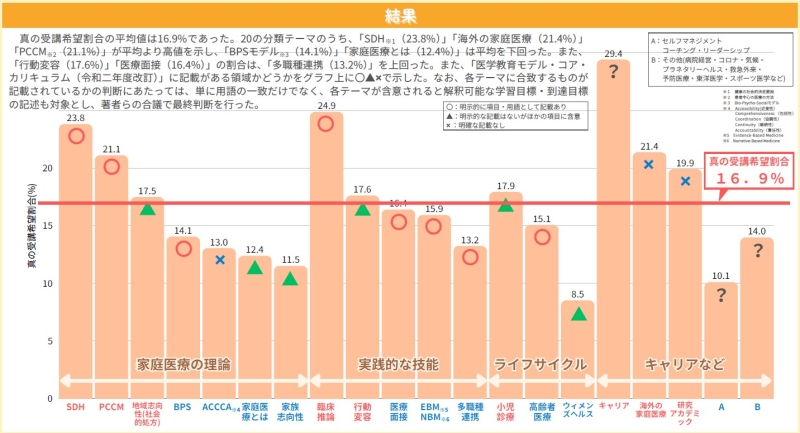

具体的には、開催された120のセッションを20のテーマに分類し、参加者が選択した受講希望セッションを集計した上でテーマごとの希望割合を補正しながら「真の受講希望割合」として比較分析を行った。その結果について報告する。

具体的には、開催された120のセッションを20のテーマに分類し、参加者が選択した受講希望セッションを集計した上でテーマごとの希望割合を補正しながら「真の受講希望割合」として比較分析を行った。その結果について報告する。

◎ 国内最大規模の合宿型家庭医療セミナー

まずは本研究でデータを活用した「夏期セミナー」の概要からお伝えします。

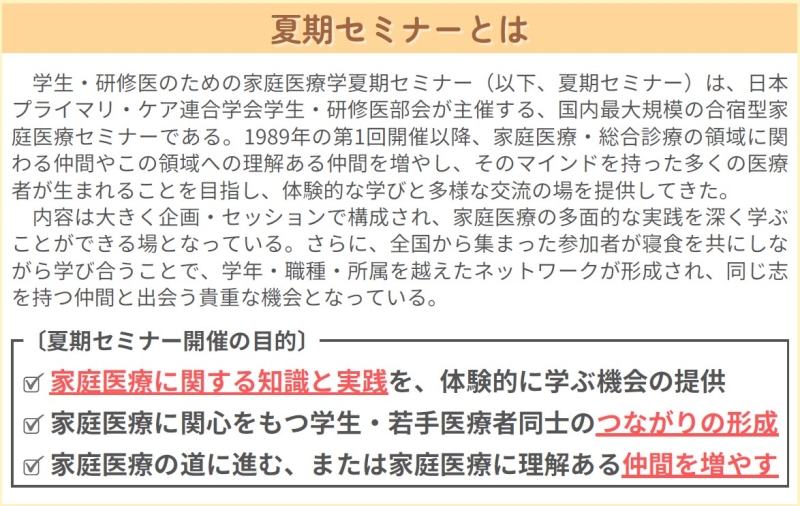

これは日本プライマリ・ケア連合学会学生・研修医部会が主催する国内最大規模の合宿型家庭医療セミナーで、正式名称を「学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー」と言います。1989年の初回開催からこの分野に興味を持つ仲間を増やし、その志を持った多くの医療者が生まれることを目指して体験的な学びと様々な交流の場を提供し続けてきました。

夏期セミナーは家庭医療の多面的な実践を深く学べるように充実した企画とセッションで構成されています。さらに全国から集まった参加者が寝食を共にしながら学び合うことで、学年や職種、所属を超えたネットワークが自然と生まれ、同じ志を持つ仲間と出会う貴重な機会となっていることが特徴としてあげられます。私たち(中田・吉邨)は2年前からこの夏期セミナーの運営に関わってきました。

これは日本プライマリ・ケア連合学会学生・研修医部会が主催する国内最大規模の合宿型家庭医療セミナーで、正式名称を「学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー」と言います。1989年の初回開催からこの分野に興味を持つ仲間を増やし、その志を持った多くの医療者が生まれることを目指して体験的な学びと様々な交流の場を提供し続けてきました。

夏期セミナーは家庭医療の多面的な実践を深く学べるように充実した企画とセッションで構成されています。さらに全国から集まった参加者が寝食を共にしながら学び合うことで、学年や職種、所属を超えたネットワークが自然と生まれ、同じ志を持つ仲間と出会う貴重な機会となっていることが特徴としてあげられます。私たち(中田・吉邨)は2年前からこの夏期セミナーの運営に関わってきました。

◎ 医療系学生や若手医療者たちはどんなテーマに関心が?

家庭医療はとても幅広いテーマを学ぶ分野です。夏期セミナーでも毎年さまざまなセッションが開催され、参加者は自分の興味に合わせて自由に選んで受講しています。しかし家庭医療のこれほど広範な内容の中で、今の医療系学生や若手医療者が具体的にどんなテーマに関心を持っているのかはあまりわかっていませんでした。医学教育のカリキュラムが改定されて家庭医療が卒前教育の中でも少しずつ取り入れられ始めている今、若い世代へのアプローチを考える上で彼らが何に興味を持っているかを知ることはとても大切だと言えます。

そこで私たちは過去4年間の夏期セミナーの参加申込データをもとに、どのテーマのセッションに希望者が多かったのかについて分析していきました。参加者は自身の関心に合ったセッションを選択・受講しているため、その申込データを分析することで現在の医療系学生や若手医療者が実際にどのようなテーマに関心を寄せているかがわかると考えたわけです。この研究を通じて参加者の関心傾向を明らかにし、今後の教育のあり方についてヒントを見つけることを目的としました。

そこで私たちは過去4年間の夏期セミナーの参加申込データをもとに、どのテーマのセッションに希望者が多かったのかについて分析していきました。参加者は自身の関心に合ったセッションを選択・受講しているため、その申込データを分析することで現在の医療系学生や若手医療者が実際にどのようなテーマに関心を寄せているかがわかると考えたわけです。この研究を通じて参加者の関心傾向を明らかにし、今後の教育のあり方についてヒントを見つけることを目的としました。

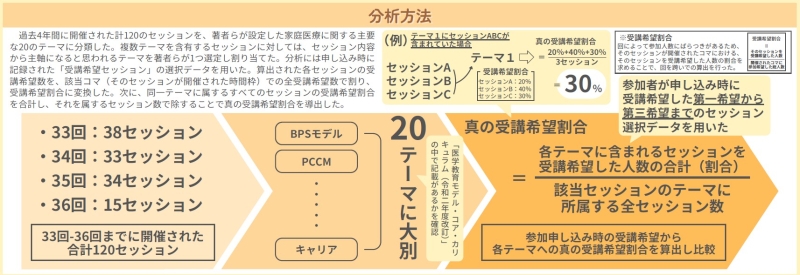

◎ テーマの人気度を示す「真の受講希望割合」

私たちは過去4年間にわたって開催された合計120のセッションを、家庭医療に関する20の主要なテーマに分類しました。もし一つのセッションが複数のテーマを含んでいる場合は、そのセッションでもっとも中心となるテーマを一つ選んで割り当てています。

分析には参加者の皆さんが申し込むときに記入された「受講したいセッション」のデータを使いました。セッションごとにその時間帯にどれだけの人が受講を希望したのかを割り出し、受講希望の割合を算出しています。こうすることで年ごとに参加人数が違っても公平に比較できるように工夫しました。さらに同じテーマに分類されたすべてのセッションの受講希望割合を合計し、セッションの数で割ることでそのテーマ自体がどれだけ人気があったのかを示す「真の受講希望割合」を導き出しました。

分析には参加者の皆さんが申し込むときに記入された「受講したいセッション」のデータを使いました。セッションごとにその時間帯にどれだけの人が受講を希望したのかを割り出し、受講希望の割合を算出しています。こうすることで年ごとに参加人数が違っても公平に比較できるように工夫しました。さらに同じテーマに分類されたすべてのセッションの受講希望割合を合計し、セッションの数で割ることでそのテーマ自体がどれだけ人気があったのかを示す「真の受講希望割合」を導き出しました。

なお20の主要なテーマは以下の通りです。

SDH、PCCM、地域志向性(社会的処方)、BPSモデル、 ACCCA、家庭医療とは、家族志向性、臨床推論、行動変容、医療面接、EBM・NBM、多職種連携、小児診療、高齢者医療、ウィメンズヘルス、キャリア 、海外の家庭医療、研究アカデミック、セルフマネジメント・コーチング・リーダーシップ、その他(病院経営・コロナ・気候・プラネタリーヘルス・救急外来・予防医療・東洋医学・スポーツ医学など)

SDH、PCCM、地域志向性(社会的処方)、BPSモデル、 ACCCA、家庭医療とは、家族志向性、臨床推論、行動変容、医療面接、EBM・NBM、多職種連携、小児診療、高齢者医療、ウィメンズヘルス、キャリア 、海外の家庭医療、研究アカデミック、セルフマネジメント・コーチング・リーダーシップ、その他(病院経営・コロナ・気候・プラネタリーヘルス・救急外来・予防医療・東洋医学・スポーツ医学など)

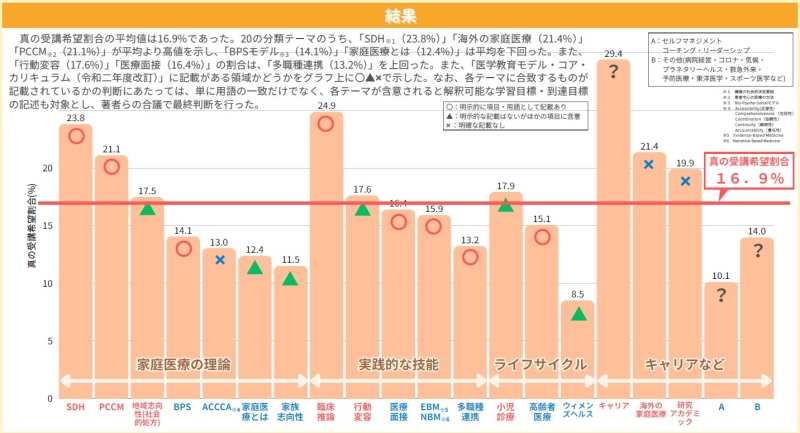

◎ 人気を集めたのは発展的なテーマ

今回の調査で「真の受講希望割合」は16.9%でした。20あるテーマの中で特に人気が高かったのは「SDH(健康の社会的決定要因)」(23.8%)、「海外の家庭医療」(21.4%)、「PCCM(患者中心の医療の方法)」(21.1%)で、これらは平均を上回っていました。一方で「BPSモデル」(14.1%)や「家庭医療とは」(12.4%)といった基礎的なテーマは平均を下回る結果となりました。また「行動変容」(17.6%)や「医療面接」(16.4%)といった個人のスキルに関するテーマは「多職種連携」(13.2%)よりも人気が高いことがわかりました。

以上のことから見えてきたのは「PCCM」や「SDH」といった発展的なテーマが「BPSモデル」や「家庭医療とは」といった基礎的なテーマよりも人気で、参加者の皆さんがより専門的で一歩進んだテーマにも強い関心を持っている可能性です。また、「行動変容」や「医療面接」といった個人のスキルを磨くテーマが「多職種連携」よりも多く選ばれていました。

「キャリア」や「研究・アカデミック」といったテーマにも一定の受講希望者がいました。このことから家庭医としてどのように活躍できるか、具体的なキャリアパスに高い関心があることがうかがえます。夏期セミナーの運営スタッフからも家庭医療におけるキャリアの多様性に触れる機会が少ないことが課題としてあげられていました。だからこそ様々な分野で活躍している講師陣から直接話を聞き、具体的な進路のヒントを得たいというニーズが高いと言えそうです。

以上のことから見えてきたのは「PCCM」や「SDH」といった発展的なテーマが「BPSモデル」や「家庭医療とは」といった基礎的なテーマよりも人気で、参加者の皆さんがより専門的で一歩進んだテーマにも強い関心を持っている可能性です。また、「行動変容」や「医療面接」といった個人のスキルを磨くテーマが「多職種連携」よりも多く選ばれていました。

「キャリア」や「研究・アカデミック」といったテーマにも一定の受講希望者がいました。このことから家庭医としてどのように活躍できるか、具体的なキャリアパスに高い関心があることがうかがえます。夏期セミナーの運営スタッフからも家庭医療におけるキャリアの多様性に触れる機会が少ないことが課題としてあげられていました。だからこそ様々な分野で活躍している講師陣から直接話を聞き、具体的な進路のヒントを得たいというニーズが高いと言えそうです。

― 今回のテーマを選んだ理由を教えていただけますか?

中田:日本プライマリ・ケア連合学会学術大会には毎年たくさんの学生が応募し、さまざまなポスター発表が行われています。私も浜松や愛知で開催された大会に参加したことがありますが、本当にたくさんのテーマや活動報告があって、どれも興味深く感じました。そうした経験から「自分が関わっている夏期セミナーのことも何か発表できたらいいな」と思ったのが、この研究を始めたきっかけの一つです。

夏期セミナーの参加者アンケートでは「どこでセミナーを知りましたか?」という質問を毎年しているのですが「学会で知った」という回答が一定数ありました。学会は広報の場として効果的だと感じたので「これまで夏期セミナーのポスター発表はしていなかったけれど、せっかくだからチャレンジしてみよう!」と挑戦を決意しました。

「夏期セミナーの魅力って何だろう?」と考えたとき、4年間で合計120ものセッションが開催されていることが一番の強みであり最大の魅力だと思いました。さらに他の活動報告では「人が集まるような勉強会のテーマを知りたい」という声も耳にしていたので、この豊富なデータを持つ夏期セミナーを活用すれば「今の学生たちは何に興味を持っているのか」を分析できると考えました。その分析結果は今後若い世代に家庭医療を広めていくための一つの指標になるのではないかと思ってこのテーマに取り組んでみることにしたわけです。

夏期セミナーの参加者アンケートでは「どこでセミナーを知りましたか?」という質問を毎年しているのですが「学会で知った」という回答が一定数ありました。学会は広報の場として効果的だと感じたので「これまで夏期セミナーのポスター発表はしていなかったけれど、せっかくだからチャレンジしてみよう!」と挑戦を決意しました。

「夏期セミナーの魅力って何だろう?」と考えたとき、4年間で合計120ものセッションが開催されていることが一番の強みであり最大の魅力だと思いました。さらに他の活動報告では「人が集まるような勉強会のテーマを知りたい」という声も耳にしていたので、この豊富なデータを持つ夏期セミナーを活用すれば「今の学生たちは何に興味を持っているのか」を分析できると考えました。その分析結果は今後若い世代に家庭医療を広めていくための一つの指標になるのではないかと思ってこのテーマに取り組んでみることにしたわけです。

― チャレンジしてみていかがだったでしょうか?

中田:興味深い結果が出たと思います。一つには、基礎的なテーマよりも発展的なテーマが人気で、参加者の皆さんが一歩進んだテーマに強い関心を持っている可能性が見えてきたことがあげられます。私たちは設定した20のテーマを「家庭医療の理論」「実践的なスキル」「ライフサイクル(小児から高齢者)」「キャリア、その他」という4つのグループにさらに分けたのですが、特に「発展的な内容に興味を持っていた」という傾向は、最初のグループ「家庭医療の理論」を見るとよくわかります。

例えば「BPSモデル(生物心理社会モデル)」は医学教育のカリキュラムにも含まれていて、聞いたことがある人も増えてきたテーマだと思います。しかし「SDH(健康の社会的決定要因)」や「PCCM(患者中心の医療)」といったテーマは、カリキュラムに記載はあるものの実際に教えている先生はまだ少ないのが現状です。

私たちは、PCCMなどがBPSモデルよりも一歩進んだ「発展版」だという共通認識が参加者の間にあるのではないかと考えました。そのため発展的な内容であるPCCMやSDHに平均よりも高い関心が集まったのではないかと考察しました。

例えば「BPSモデル(生物心理社会モデル)」は医学教育のカリキュラムにも含まれていて、聞いたことがある人も増えてきたテーマだと思います。しかし「SDH(健康の社会的決定要因)」や「PCCM(患者中心の医療)」といったテーマは、カリキュラムに記載はあるものの実際に教えている先生はまだ少ないのが現状です。

私たちは、PCCMなどがBPSモデルよりも一歩進んだ「発展版」だという共通認識が参加者の間にあるのではないかと考えました。そのため発展的な内容であるPCCMやSDHに平均よりも高い関心が集まったのではないかと考察しました。

― 結果として意外だったことはあったでしょうか?

吉邨:小児診療への関心が高いことが意外でしたね。家庭医療は高齢者の医療に深く関わることが多いと思っていたのですが、今回の結果では小児診療への関心が高齢者診療を上回っていました。大学の臨床実習では目にする機会が限られていることもあり、家庭医療の中に小児や女性の健康に関する分野もあるということを私自身もごく最近知ったばかりでした。そのような背景から、多くの参加者もそこに興味を持っているんだと思いました。

中田:「キャリア」に関しても意外でした。正直なところ、キャリアの話は病院実習などでもよく耳にするので、むしろ「もうお腹いっぱいだ」と感じている人が多いと思っていたのですが、夏期セミナーの企画・セッションで家庭医療の魅力を知った参加者が「こんなに面白い分野なら将来のキャリアとしても考えてみよう」と興味を持ったと考えられます。これはキャリアそのものへの関心が高かったというよりもセミナーを通して新たな可能性に気づいた人が多かったと推測しています。

中田:「キャリア」に関しても意外でした。正直なところ、キャリアの話は病院実習などでもよく耳にするので、むしろ「もうお腹いっぱいだ」と感じている人が多いと思っていたのですが、夏期セミナーの企画・セッションで家庭医療の魅力を知った参加者が「こんなに面白い分野なら将来のキャリアとしても考えてみよう」と興味を持ったと考えられます。これはキャリアそのものへの関心が高かったというよりもセミナーを通して新たな可能性に気づいた人が多かったと推測しています。

― 山田先生にお尋ねします。今回の研究についてどのように感じられましたか?

山田:はい。通常、学生さんのポスター発表では、議論の展開の流れやレイアウトの相談から指導を始めることが多いものなのですが、今回の場合はほとんどの形を自分たちで仕上げてきてくれたので驚きました。

テーマの選び方について少しアドバイスをした記憶はありますが、本番の数週間前には、すでに当日の発表とほとんど同じレイアウトのポスターが完成していました。その力強さには本当に感心しました。ポジティブな意味で「いや、とんでもないものを作ってきたな」というのが正直な感想でしたね(笑)。

私が手を加えさせていただいたのは考察と研究の限界の部分だけです。

例えば、今回の研究にはどのような限界があり、前提となる条件設定から言及できる部分とそうでない部分がある、という点ですね。セッションの内容やテーマについて、セッションを提供した講師ではなく、学生スタッフが判断するという点についてはバイアスが生じやすく、研究の限界に記載するなど慎重に扱うべきだろうとコメントしました。

また、今回の最も大きな功績は、中田さんや吉邨さんをはじめとする夏期セミナーのスタッフの皆さんが分析の基礎となる「型」をゼロから作り上げてくれたことだと私自身は考えています。私も研究に携わる者のひとりとして感じるのですが、すでにある「型」を改良して使うことは比較的取り組みやすいものです。

しかし何もないところから新しい「型」を作り出す作業は非常に大変なことです。それをスタッフの皆さんの総力で成し遂げてくれたことは本当に素晴らしい功績だと思います。この功績自体が、これから先も語り継がれていくべきことではないかと個人的に強く感じています。

テーマの選び方について少しアドバイスをした記憶はありますが、本番の数週間前には、すでに当日の発表とほとんど同じレイアウトのポスターが完成していました。その力強さには本当に感心しました。ポジティブな意味で「いや、とんでもないものを作ってきたな」というのが正直な感想でしたね(笑)。

私が手を加えさせていただいたのは考察と研究の限界の部分だけです。

例えば、今回の研究にはどのような限界があり、前提となる条件設定から言及できる部分とそうでない部分がある、という点ですね。セッションの内容やテーマについて、セッションを提供した講師ではなく、学生スタッフが判断するという点についてはバイアスが生じやすく、研究の限界に記載するなど慎重に扱うべきだろうとコメントしました。

また、今回の最も大きな功績は、中田さんや吉邨さんをはじめとする夏期セミナーのスタッフの皆さんが分析の基礎となる「型」をゼロから作り上げてくれたことだと私自身は考えています。私も研究に携わる者のひとりとして感じるのですが、すでにある「型」を改良して使うことは比較的取り組みやすいものです。

しかし何もないところから新しい「型」を作り出す作業は非常に大変なことです。それをスタッフの皆さんの総力で成し遂げてくれたことは本当に素晴らしい功績だと思います。この功績自体が、これから先も語り継がれていくべきことではないかと個人的に強く感じています。

― 村山先生はいかがでしょう?

村山:今回の考察については、主に山田先生がサポートしてくれました。私は二人を見守るという立場で関わっていただけです。自分ができたことといえば、おそらく中田さんたちが「学会で発表してみたい」と話してくれたときに最初に背中を押したことくらいかもしれません。

私たちは学生や研修医といった若い世代が「やってみたい」と思うことを実現できるように支援することを大切にしています。夏期セミナーの運営もほとんど学生が主体となって行っているんですよ。ですから今回のように「学術大会で発表したい」と自ら言ってくれたこと自体がとてもうれしく、それが素晴らしい結果につながって本当に喜んでいます。

また、発表の内容についてですが、今多くの人が、「どうすれば学生に総合診療の魅力を伝えられるだろうか」と関心を持っています。今回の発表が学生たちの興味の段階を知る上での貴重なヒントになるのではないかと感じています。

私たちは学生や研修医といった若い世代が「やってみたい」と思うことを実現できるように支援することを大切にしています。夏期セミナーの運営もほとんど学生が主体となって行っているんですよ。ですから今回のように「学術大会で発表したい」と自ら言ってくれたこと自体がとてもうれしく、それが素晴らしい結果につながって本当に喜んでいます。

また、発表の内容についてですが、今多くの人が、「どうすれば学生に総合診療の魅力を伝えられるだろうか」と関心を持っています。今回の発表が学生たちの興味の段階を知る上での貴重なヒントになるのではないかと感じています。

― 中田さんと吉邨さんは今後、この研究をどのように発展させていくお考えですか?

中田:今回の分析はあくまで「どのテーマに興味を持ったか」という傾向だけなので「なぜこのセッションを選んだのか」といった理由(定性的なデータ)まではまだ追求しきれていません。また、今回は申し込み時点のデータを用いただけで受講後の感想や評価を反映できていないため、参加者のニーズを十分に捉えきれていない可能性があります。今後はこれらのデータも含めて解析が行えるよう、アンケートの内容をブラッシュアップしているところです。参加者の皆さんの「なぜ」という動機をさらに深く掘り下げて、より現実的で有用な情報を集めていきたいと考えています。

吉邨:私は夏期セミナーで企画を担当していますので、今回の分析結果から「参加者はこういう内容に興味があるんだ」ということを今後の企画に活かしていきたいです。今回の研究はあくまでセッションの内容に着目したものですが、セッションに負けないくらいの熱意で運営に取り組んでいる企画も含めて、夏期セミナー全体をより良いものにしていきたいと思っています。

吉邨:私は夏期セミナーで企画を担当していますので、今回の分析結果から「参加者はこういう内容に興味があるんだ」ということを今後の企画に活かしていきたいです。今回の研究はあくまでセッションの内容に着目したものですが、セッションに負けないくらいの熱意で運営に取り組んでいる企画も含めて、夏期セミナー全体をより良いものにしていきたいと思っています。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025学術大会 ポスター発表の部 授賞式 プレゼンテーター

井口清太郎先生(全国地域医療教育協議会、大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

辻喜久先生(大学ネットワーク委員会)

井口清太郎先生(全国地域医療教育協議会、大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

辻喜久先生(大学ネットワーク委員会)

最終更新:2025年11月05日 16時56分