ニュース

大学ネットワーク

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.3 <ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞> 神戸大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。

今回は「ポスター発表の部(活動・症例報告)」で優秀発表賞を獲得した、医療系学生コミュニティ『ちいここ』メンバーである、神戸大学医学部の島津里彩さんと、島根大学医学部の上西凜太郎さん、そしてその活動をサポートされた奥 知久先生と岩瀬 翔先生からお話をうかがいました。

今回は「ポスター発表の部(活動・症例報告)」で優秀発表賞を獲得した、医療系学生コミュニティ『ちいここ』メンバーである、神戸大学医学部の島津里彩さんと、島根大学医学部の上西凜太郎さん、そしてその活動をサポートされた奥 知久先生と岩瀬 翔先生からお話をうかがいました。

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##受賞内容

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##演題名

地域との関係性構築と学生の学び~地域診断×ちいここ~

##大学

神戸大学医学部

##発表者名

島津里彩さん(神戸大学医学部医学科4年)

上西凜太郎さん(島根大学医学部医学科4年)

##指導者名

奥 知久先生(一般社団法人地域包括ケア研究所、医療法人ぼちぼち会おく内科・在宅クリニッ ク)

岩瀬 翔先生(神津島村国民健康保険直営診療所)

大植堯文先生(大阪公立大学神経精神科)

島薗洋介先生(大阪大学グローバルイニシアティブ機構)

室原誉伶先生(下甑手打診療所、菊南病院総合診療科)

ポスター発表の部(活動・症例報告)優秀発表賞

##演題名

地域との関係性構築と学生の学び~地域診断×ちいここ~

##大学

神戸大学医学部

##発表者名

島津里彩さん(神戸大学医学部医学科4年)

上西凜太郎さん(島根大学医学部医学科4年)

##指導者名

奥 知久先生(一般社団法人地域包括ケア研究所、医療法人ぼちぼち会おく内科・在宅クリニッ ク)

岩瀬 翔先生(神津島村国民健康保険直営診療所)

大植堯文先生(大阪公立大学神経精神科)

島薗洋介先生(大阪大学グローバルイニシアティブ機構)

室原誉伶先生(下甑手打診療所、菊南病院総合診療科)

発表演題『地域との関係性構築と学生の学び~地域診断×ちいここ~』

地域医療に関心のある医療系の学生たちが集まるオンラインコミュニティ「ちいここ(医療系学生コミュニティちいここ~地域と医療のすべてがここにある~)」では医療系学生が地域のくらしを知ることを目的とし、合宿やオンラインイベントを実施している。その一つに「地域診断」企画があり、これまで複数の地域で実施してきた。

本発表ではその地域診断のうち、東京都式根島・鹿児島県下甑島・大阪府西成区で実施した3企画を取り上げ、地域を知るために用いた各手法を比較することで受け入れ地域・学生双方への効果を検討した。その内容を報告する。

本発表ではその地域診断のうち、東京都式根島・鹿児島県下甑島・大阪府西成区で実施した3企画を取り上げ、地域を知るために用いた各手法を比較することで受け入れ地域・学生双方への効果を検討した。その内容を報告する。

◎「教育的な試み」としての地域診断

はじめに私たち「ちいここ」について簡単にご紹介します。

ちいこことは地域医療に関心を持つ医療系の学生が集まるオンラインコミュニティです。

2022年に活動を始めて以来、これまでに日本全国から100名以上の学生が参加してくれています。

現在は地域の暮らしを知るための合宿やオンラインイベントの企画を主に行っています。その活動の一つとして継続的に実施しているのが「地域診断」という企画です。地域診断とは「地域社会の現状を把握し、健康課題やニーズなどを明らかにするための調査・分析活動」であり、一般的には地域の健康課題解決を目的としています。

しかし、ちいここにおいては生活者の視点から地域の暮らしや住民の価値観を理解することを重視し、地域住民の方との対話や学生の学びを大切にしています。

ちいこことは地域医療に関心を持つ医療系の学生が集まるオンラインコミュニティです。

2022年に活動を始めて以来、これまでに日本全国から100名以上の学生が参加してくれています。

現在は地域の暮らしを知るための合宿やオンラインイベントの企画を主に行っています。その活動の一つとして継続的に実施しているのが「地域診断」という企画です。地域診断とは「地域社会の現状を把握し、健康課題やニーズなどを明らかにするための調査・分析活動」であり、一般的には地域の健康課題解決を目的としています。

しかし、ちいここにおいては生活者の視点から地域の暮らしや住民の価値観を理解することを重視し、地域住民の方との対話や学生の学びを大切にしています。

◎地域ごとに手法を変えた現地合宿

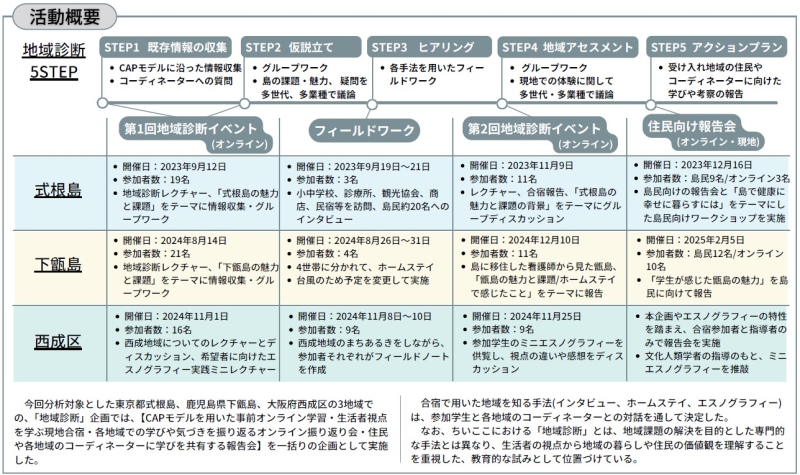

今回の発表では、これまでの地域診断企画のうち、東京の式根島、鹿児島の下甑島、大阪府の西成区での企画を取り上げました。

それぞれの地域診断では「CAPモデルを用いた事前オンライン学習」「生活者視点を学ぶ現地合宿」「各地域での学びや気づきを振り返るオンライン振り返り会」「住民や各地域のコーディネーターに学びを共有する報告会」を一つの企画パッケージとして実施しました。

ただし「生活者視点を学ぶ現地合宿」については、地域ごとに手法を変えています。式根島では「インタビュー」、下甑島では「ホームステイ」、西成区では「エスノグラフィー(対象となる地域において人々の生活や行動を観察・記録することで文化や社会を理解しようとすること)」をそれぞれに採用しました。

それぞれの地域診断では「CAPモデルを用いた事前オンライン学習」「生活者視点を学ぶ現地合宿」「各地域での学びや気づきを振り返るオンライン振り返り会」「住民や各地域のコーディネーターに学びを共有する報告会」を一つの企画パッケージとして実施しました。

ただし「生活者視点を学ぶ現地合宿」については、地域ごとに手法を変えています。式根島では「インタビュー」、下甑島では「ホームステイ」、西成区では「エスノグラフィー(対象となる地域において人々の生活や行動を観察・記録することで文化や社会を理解しようとすること)」をそれぞれに採用しました。

◎学びの違いを可視化

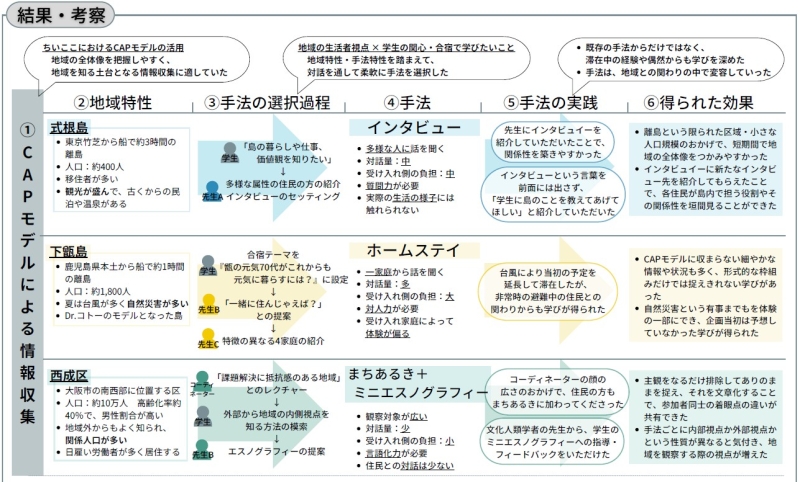

今回の研究では、こうした手法の違いによって、学生たちの学びがどのように変わるのかを明らかにすることを目的としました。

その結果、インタビュー・ホームステイ・エスノグラフィーというそれぞれの手法によって学びの質が異なることが明らかになりました。

その結果、インタビュー・ホームステイ・エスノグラフィーというそれぞれの手法によって学びの質が異なることが明らかになりました。

◎「手法の選び方や進め方そのものが学びにつながる」

これまでに実施した3つの地域診断企画では、それぞれ異なる手法を用いたことで地域ごとの特性が異なる形で浮かび上がってきました。また、現地の状況に合わせて手法を柔軟に変えていく過程で形式的な枠組みだけでは見えてこなかった貴重な学びも得られたと言えます。

複数の企画を振り返ってみると「手法の選び方や進め方そのものが学びにつながる」という新しい発見がありました。今後はこの効果を具体的なデータでも示せるように整理を進めていきたいと考えています。また、これからも既存の手法にとらわれることなく、地域の生活者の視点や手法をみんなで考えていくプロセスを大切にしながら学生と地域が一緒になって何かを生み出せるような場を目指していきたいと思っています。

複数の企画を振り返ってみると「手法の選び方や進め方そのものが学びにつながる」という新しい発見がありました。今後はこの効果を具体的なデータでも示せるように整理を進めていきたいと考えています。また、これからも既存の手法にとらわれることなく、地域の生活者の視点や手法をみんなで考えていくプロセスを大切にしながら学生と地域が一緒になって何かを生み出せるような場を目指していきたいと思っています。

― 今回、3つの地域を比較した背景にはどのような経緯があったのでしょうか?

島津:はい。私たちの活動において地域診断という企画を最初に行ったのは式根島でした。この経験をきっかけに実際に現地を訪れてフィールドワークや住民の方々との交流を行う企画が増えていったのですが、そのなかで地域ごとに事前・事後のイベント内容や現地での活動の仕方がそれぞれ異なることに気づきました。そこで「この違いを比較することによって、どんな学びが見えてくるのだろう?」と考えるようになったんです。

上西:私がちいここの運営を始めて3年になりますが、特にこの2年間は複数の地域で地域診断に関わる中でずっと感じていたことがありました。それは「異なる地域で異なる手法を用いると学生たちの学びはどう変わるのか?」ということです。例えば学生が「何を学びたい」と考えていたのか、そして「実際に何を学んだのか」を対話する中で、地域や手法によってその内容が少しずつ違うと感じるようになりました。私は西成と下甑島の企画・運営に直接携わっていたこともあり、その違いを肌で感じていました。毎年、私たちは日本プライマリ・ケア連合学会をはじめ、学会での活動発表をしているのですが「今回はこの3地域での手法の違いとそこから得られた学びをテーマにしたい」と提案したところ、皆の協力もあって発表が形になりました。

上西:私がちいここの運営を始めて3年になりますが、特にこの2年間は複数の地域で地域診断に関わる中でずっと感じていたことがありました。それは「異なる地域で異なる手法を用いると学生たちの学びはどう変わるのか?」ということです。例えば学生が「何を学びたい」と考えていたのか、そして「実際に何を学んだのか」を対話する中で、地域や手法によってその内容が少しずつ違うと感じるようになりました。私は西成と下甑島の企画・運営に直接携わっていたこともあり、その違いを肌で感じていました。毎年、私たちは日本プライマリ・ケア連合学会をはじめ、学会での活動発表をしているのですが「今回はこの3地域での手法の違いとそこから得られた学びをテーマにしたい」と提案したところ、皆の協力もあって発表が形になりました。

― それぞれの地域で用いた手法はどのようにして選ばれたのでしょうか?

島津:まず前提として、私たちの活動の原点にあるのは、大学のカリキュラムだけでは地域の方々と交流したり、その文化に触れたりする機会が非常に少ないという課題意識です。だからこそ「実際に体感すること」を非常に大切にしています。同じように地域に関心を持つ学生同士で積極的に学びを深めていこうという思いがあったんです。

上西:その具体的な手法も最初から「これだ」と決めていたわけではありません。発表でもお伝えしましたが、それぞれの手法にたどり着くまでのストーリーが合宿ごとに大きく異なりました。現地で受け入れてくださる方々と事前に何度も話し合いを重ねる中で、「私たちが学びたいこと」と「現地の方々にとって受け入れやすい形」の両方を実現するにはどうすればいいのかということを一緒に考えたんです。そうして工夫を重ねてたどり着いたのが、この3つの手法だったという背景があります。

島津:そうですね。単なる調査ではなく、私たち学生が学びを得られて、なおかつ地域の方々にとって負担が少なく、良い相互作用が生まれるような方法を模索しました。現地のコーディネーターの方や住民の方々と対話を重ねながら「地域の暮らしを学ぶにはどんな方法があるか」を一緒に考え抜いた結果がそれぞれの地域での手法に繋がったと言えます。

上西:その具体的な手法も最初から「これだ」と決めていたわけではありません。発表でもお伝えしましたが、それぞれの手法にたどり着くまでのストーリーが合宿ごとに大きく異なりました。現地で受け入れてくださる方々と事前に何度も話し合いを重ねる中で、「私たちが学びたいこと」と「現地の方々にとって受け入れやすい形」の両方を実現するにはどうすればいいのかということを一緒に考えたんです。そうして工夫を重ねてたどり着いたのが、この3つの手法だったという背景があります。

島津:そうですね。単なる調査ではなく、私たち学生が学びを得られて、なおかつ地域の方々にとって負担が少なく、良い相互作用が生まれるような方法を模索しました。現地のコーディネーターの方や住民の方々と対話を重ねながら「地域の暮らしを学ぶにはどんな方法があるか」を一緒に考え抜いた結果がそれぞれの地域での手法に繋がったと言えます。

― それぞれどのような学びがありましたか?

島津:式根島では、一人ひとりとじっくり向き合う「インタビュー」という手法を選びました。この手法に決まったのはコーディネートをしてくださった先生の温かいご支援があったからですが、結果として本当に多様な方々からお話を聞くことができました。

インタビューにご協力いただいたのは小学生からゲートボールを楽しんでいらっしゃるご高齢の方々まで、年齢層は様々です。職種も、学校の先生や診療所の方といった公務員から観光協会や商工会議所の方まで、本当に多岐にわたります。結果として島の暮らしを立体的に捉えることができたのは大きな収穫でした。

インタビューにご協力いただいたのは小学生からゲートボールを楽しんでいらっしゃるご高齢の方々まで、年齢層は様々です。職種も、学校の先生や診療所の方といった公務員から観光協会や商工会議所の方まで、本当に多岐にわたります。結果として島の暮らしを立体的に捉えることができたのは大きな収穫でした。

上西:下甑島では住民の方のお宅で生活を共にする「ホームステイ」という手法を取り入れました。

ご協力いただいたのは漁師さんやカフェの経営者、建設業の職人さんなど普段から学生の受け入れをしているわけではない一般のご家庭です。現地でお世話になった診療所の先生のご縁で、こうした貴重な機会をいただくことができました。

当初は3泊4日の予定でしたが台風の影響で5泊6日の滞在になり、その台風の際は小学校に避難するなど予期せぬ出来事もありました。でも、それがかえって島の方々との絆を深めてくれたと言えます。

ちなみに私自身は沖縄の石垣島育ちで、下甑島の気質に懐かしさを感じていました。台風で避難したある晩には島の方々が伊勢海老や美味しいお酒を持ち寄ってくれて、まるで「酒盛り座談会」のような雰囲気にもなりました。

そうした偶発的な交流の中で暮らしのリアルな声を聞くことができたのは台風のおかげだったのかもしれません。

ご協力いただいたのは漁師さんやカフェの経営者、建設業の職人さんなど普段から学生の受け入れをしているわけではない一般のご家庭です。現地でお世話になった診療所の先生のご縁で、こうした貴重な機会をいただくことができました。

当初は3泊4日の予定でしたが台風の影響で5泊6日の滞在になり、その台風の際は小学校に避難するなど予期せぬ出来事もありました。でも、それがかえって島の方々との絆を深めてくれたと言えます。

ちなみに私自身は沖縄の石垣島育ちで、下甑島の気質に懐かしさを感じていました。台風で避難したある晩には島の方々が伊勢海老や美味しいお酒を持ち寄ってくれて、まるで「酒盛り座談会」のような雰囲気にもなりました。

そうした偶発的な交流の中で暮らしのリアルな声を聞くことができたのは台風のおかげだったのかもしれません。

島津:西成区で地域診断を行うにあたり、私たちは「地域の課題を解決します」というスタンスを一度手放すことにしました。というのも受け入れ先の先生から「西成には課題解決を目的とする学生や団体に対する抵抗感を持つ方が多い」というお話があったからです。

そこで私たちは「地域をフラットに捉えたい」「ただ西成区での暮らしを学ばせてもらうにはどうすればいいか?」という視点で話し合いを重ねました。

その結果、文化人類学者の先生からご紹介いただいたのが「エスノグラフィー」という手法です。

これは地域の暮らしを観察し、その特徴を捉える手法です。課題ばかりに目を向けるのではなく、地域の良いところや魅力を発見する。そんな新しい視点を持つためにエスノグラフィーという手法を選びました。

そこで私たちは「地域をフラットに捉えたい」「ただ西成区での暮らしを学ばせてもらうにはどうすればいいか?」という視点で話し合いを重ねました。

その結果、文化人類学者の先生からご紹介いただいたのが「エスノグラフィー」という手法です。

これは地域の暮らしを観察し、その特徴を捉える手法です。課題ばかりに目を向けるのではなく、地域の良いところや魅力を発見する。そんな新しい視点を持つためにエスノグラフィーという手法を選びました。

― 今回の学びで、特に印象的だったポイントはありますか?

島津:私たちの企画は「これを学びたいからこの手法を取る」という一方的なものではなく、受け入れ先の方々との話し合いや、学生一人ひとりの学びたいこと、さまざまなご縁などが複雑に絡み合って形作られています。去年の式根島での発表の際には「データだけではわからない、実際に現地に行かなければ見えないものがある」ことを強く感じました。

しかし今回の3つの地域を比較してみると、たとえ現地に行ったとしてもその地域のすべてを深く知ることはできないのだと痛感しました。外部者という立場から逃れることはできませんし、住民の方であってもその地域を完璧に理解しているわけではない。それぞれの立場やその地域に暮らす時間の長さによって地域に対する見方は本当に違っていたんです。

「どこまで突き詰めても、すべてを知ることはできない」。その葛藤の中で私たち医療系の学生としてどのように地域を知り、どうすれば健康な地域づくりに貢献できるのか改めて深く考えるきっかけとなりました。ポスター発表の準備を通してそれが一番の学びになったと感じています。

上西:私個人が最もギャップを感じ、学びになったのは、西成でエスノグラフィーという手法にたどり着くまでのプロセスでした。これは私たちに「知ったつもりになっていること」を改めて見つめ直す機会を与えてくれました。

もともと、私たちが地域診断で使っていた「CAPモデル」は保健師さんが地域の課題を抽出し、解決策を探るための手法です。その本質を改めて考え直したとき「案外CAPモデルは外部者視点が比較的強いのかもしれない」という話が出ました。住民の方に近い目線で学びたいと考えてきた私たちにとって「自分たちは上から目線だったのかもしれない」と気づかされるほどの大きな衝撃でした。

この気づきがあったからこそ「より地域の方の視点に近い知り方はないか」という模索が始まり、エスノグラフィーという手法に行き着いたのです。今回の学びは、単に「行ってみて知った」ということだけではなく、一度立ち止まり、自分の価値観が揺さぶられる過程そのものがすごく大切なことだったと痛感しています。

だからこそ、今後も「この手法でやればいい」と型にはまるのではなく、常に地域の方との対話や、その過程で生まれる葛藤を大切にしながら、より良い方法を模索していきたいと考えています。

しかし今回の3つの地域を比較してみると、たとえ現地に行ったとしてもその地域のすべてを深く知ることはできないのだと痛感しました。外部者という立場から逃れることはできませんし、住民の方であってもその地域を完璧に理解しているわけではない。それぞれの立場やその地域に暮らす時間の長さによって地域に対する見方は本当に違っていたんです。

「どこまで突き詰めても、すべてを知ることはできない」。その葛藤の中で私たち医療系の学生としてどのように地域を知り、どうすれば健康な地域づくりに貢献できるのか改めて深く考えるきっかけとなりました。ポスター発表の準備を通してそれが一番の学びになったと感じています。

上西:私個人が最もギャップを感じ、学びになったのは、西成でエスノグラフィーという手法にたどり着くまでのプロセスでした。これは私たちに「知ったつもりになっていること」を改めて見つめ直す機会を与えてくれました。

もともと、私たちが地域診断で使っていた「CAPモデル」は保健師さんが地域の課題を抽出し、解決策を探るための手法です。その本質を改めて考え直したとき「案外CAPモデルは外部者視点が比較的強いのかもしれない」という話が出ました。住民の方に近い目線で学びたいと考えてきた私たちにとって「自分たちは上から目線だったのかもしれない」と気づかされるほどの大きな衝撃でした。

この気づきがあったからこそ「より地域の方の視点に近い知り方はないか」という模索が始まり、エスノグラフィーという手法に行き着いたのです。今回の学びは、単に「行ってみて知った」ということだけではなく、一度立ち止まり、自分の価値観が揺さぶられる過程そのものがすごく大切なことだったと痛感しています。

だからこそ、今後も「この手法でやればいい」と型にはまるのではなく、常に地域の方との対話や、その過程で生まれる葛藤を大切にしながら、より良い方法を模索していきたいと考えています。

― 今回の受賞に関して奥先生のご感想をお聞かせください。

奥:島津さんと上西さんの学びに関するコメントは今回の発表会がとても素敵な会だったことを示していると思います。「物事を知るとはどういうことだろうか?」「私たちは何を知っていて何を知らないのだろうか?」という問いに、学生さんたちがとても誠実に向き合っている姿を見ていました。

これは医療者にとって非常に大切な姿勢だと感じています。

医療者は「知ること」を通じて権力を持つことがあります。いつの間にか医師や病院が患者を支配するような構図になってしまうこともあるのです。患者さんは、その「監獄」の中で患者の役割を演じるようになり社会システムとしてその関係性が固定化されてしまうことも少なくありません。

だからこそ医療者側が自覚的である必要があります。

自分たちは何をしていて、何を知らないのか。患者さんは何を見せてくれているのか。そうした問いを深く考察することはとても大切です。

今回、学生さんたちが「知ること」に真摯に向き合っている姿は、その原点に立ち返るような非常に意義深いものだったと感じています。

これは医療者にとって非常に大切な姿勢だと感じています。

医療者は「知ること」を通じて権力を持つことがあります。いつの間にか医師や病院が患者を支配するような構図になってしまうこともあるのです。患者さんは、その「監獄」の中で患者の役割を演じるようになり社会システムとしてその関係性が固定化されてしまうことも少なくありません。

だからこそ医療者側が自覚的である必要があります。

自分たちは何をしていて、何を知らないのか。患者さんは何を見せてくれているのか。そうした問いを深く考察することはとても大切です。

今回、学生さんたちが「知ること」に真摯に向き合っている姿は、その原点に立ち返るような非常に意義深いものだったと感じています。

― 同じく岩瀬先生からもご感想をお願いできますか?

岩瀬:私は一昨年に関わった式根島の企画以降はオブザーバーとして関わる程度でしたが、式根島での活動も含めて考察し、受賞されたことをとてもうれしく思います。

地域診断という企画を通して学生の皆さんが地域と関わることにより住民の方々に変化が生まれているのは間違いありません。ただ、その変化は学生の皆さんが去った後にじわじわと現れるものだと個人的に感じています。

これは式根島でも、昨年私が指導した神津島でも同じでした。学生の皆さんは3〜4日間という限られた期間で一生懸命に調査を行い、住民の方々も熱心に協力してくれます。しかし活動期間中に目に見える変化を実感することは難しいものです。

その効果はじわじわと時間をかけて現れてきます。式根島では活動から半年後にようやくコミュニティナースが立ち上がりました。

これは「こんな小さな島に外の若い人たちが興味を持ってくれている」と感じてくれたことが住民の方々にとって大きな力になったのだと思います。

住民の方々に自信を与え、新しい視点をもたらすきっかけになったのでしょう。だからこそ学生の皆さんには、活動を終えた後もその地域に関心を持ち続けてほしいと思っています。地域とのつながりを持ち続けることは本当に大切なことだと改めて感じています。

地域診断という企画を通して学生の皆さんが地域と関わることにより住民の方々に変化が生まれているのは間違いありません。ただ、その変化は学生の皆さんが去った後にじわじわと現れるものだと個人的に感じています。

これは式根島でも、昨年私が指導した神津島でも同じでした。学生の皆さんは3〜4日間という限られた期間で一生懸命に調査を行い、住民の方々も熱心に協力してくれます。しかし活動期間中に目に見える変化を実感することは難しいものです。

その効果はじわじわと時間をかけて現れてきます。式根島では活動から半年後にようやくコミュニティナースが立ち上がりました。

これは「こんな小さな島に外の若い人たちが興味を持ってくれている」と感じてくれたことが住民の方々にとって大きな力になったのだと思います。

住民の方々に自信を与え、新しい視点をもたらすきっかけになったのでしょう。だからこそ学生の皆さんには、活動を終えた後もその地域に関心を持ち続けてほしいと思っています。地域とのつながりを持ち続けることは本当に大切なことだと改めて感じています。

― 島津さんと上西さんはこの研究を今後どのように発展させていきたいとお考えですか?

島津:そうですね、これまでずっと手探りで活動してきた部分もあるので、正直まだ明確に研究ビジョンを立てられているわけではありません。

ただ、私自身が様々な地域の方々や先生方にお世話になり、多くの学生と出会って話す中で、将来医療者になる上での大きな財産になったと感じています。医療者としての自分だけでなく、一人の人間としても成長できたという気持ちが強くあります。だからこそこうした貴重な機会をこれからも続けていきたいですし、後輩や年下の世代にこの経験を伝えていきたいと強く願っています。

上西:今後の展望としては、これまで模索してきた教育的な意義を一つひとつ研究としてまとめ、再現性のある成果にしていきたいと考えています。論文には載らないような地域ごとの特性や最前線で奮闘されている方々の姿はやはり現地にしかないものです。

そうした貴重な経験という「バトン」を私たちがどのように受け取り、次の世代にうまく引き継いでいけるか。それは医師を目指す私の原点であり、思いでもあります。ちいここの活動を通して少しでもその実現に貢献していきたいと考えています。

ただ、私自身が様々な地域の方々や先生方にお世話になり、多くの学生と出会って話す中で、将来医療者になる上での大きな財産になったと感じています。医療者としての自分だけでなく、一人の人間としても成長できたという気持ちが強くあります。だからこそこうした貴重な機会をこれからも続けていきたいですし、後輩や年下の世代にこの経験を伝えていきたいと強く願っています。

上西:今後の展望としては、これまで模索してきた教育的な意義を一つひとつ研究としてまとめ、再現性のある成果にしていきたいと考えています。論文には載らないような地域ごとの特性や最前線で奮闘されている方々の姿はやはり現地にしかないものです。

そうした貴重な経験という「バトン」を私たちがどのように受け取り、次の世代にうまく引き継いでいけるか。それは医師を目指す私の原点であり、思いでもあります。ちいここの活動を通して少しでもその実現に貢献していきたいと考えています。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025 学術大会 ポスター発表の部 授賞式 プレゼンテーター

井口清太郎先生(全国地域医療教育協議会、大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

阿波谷敏英先生(大学ネットワーク委員会)

井口清太郎先生(全国地域医療教育協議会、大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

前田隆浩先生(大学ネットワーク委員会)

阿波谷敏英先生(大学ネットワーク委員会)

最終更新:2025年11月05日 16時21分