ホームニュース看護師対象 研修会・セミナー【開催報告】プライマリ・ケア看護学 <選択領域編(応用編)>WEBワークショップ「在宅療養患者への緩和ケア」

ニュース

看護師対象 研修会・セミナー

【開催報告】プライマリ・ケア看護学 <選択領域編(応用編)>WEBワークショップ「在宅療養患者への緩和ケア」

2025年2月1日(土)に、 プライマリ・ケア看護学 選択領域編 のワークショップをオンラインで開催しました。

今回は、訪問看護・リハビリステーション わたぼうしWEST がん看護専門看護師の皆川美穂さんより、「在宅療養患者への緩和ケア」について講義と事例展開(演習)をしていただきました。

当日は、全国の病院、診療所、訪問看護ステーションなどから看護職14名が参加しました。

今回は、訪問看護・リハビリステーション わたぼうしWEST がん看護専門看護師の皆川美穂さんより、「在宅療養患者への緩和ケア」について講義と事例展開(演習)をしていただきました。

当日は、全国の病院、診療所、訪問看護ステーションなどから看護職14名が参加しました。

全人的苦痛のアセスメント

はじめに、がんや慢性疾患別の終末期へ至る軌跡や全人的苦痛のアセスメントについての説明がありました。

亡くなるまでに生じる問題を早期に予測し、ご本人やご家族のニーズに対して適切なタイミングでケアを提供するための準備をしておくためにも、終末期へ至る軌跡を理解しておくことは必要だと再認識することができました。

全人的苦痛のアセスメントでは、身体的苦痛である『痛み』が、がん患者さんが最も恐れている症状であり、がん患者さんの身体的苦痛の経験は全人的苦痛を増強するため、身体的症状の緩和が最優先されると説明がありました。

また、講師が実践された在宅におけるに症状緩和について紹介があり、患者さんのQOL改善のため知識と推察力、想像力を駆使しながら実践されていることを知ることができました。

亡くなるまでに生じる問題を早期に予測し、ご本人やご家族のニーズに対して適切なタイミングでケアを提供するための準備をしておくためにも、終末期へ至る軌跡を理解しておくことは必要だと再認識することができました。

全人的苦痛のアセスメントでは、身体的苦痛である『痛み』が、がん患者さんが最も恐れている症状であり、がん患者さんの身体的苦痛の経験は全人的苦痛を増強するため、身体的症状の緩和が最優先されると説明がありました。

また、講師が実践された在宅におけるに症状緩和について紹介があり、患者さんのQOL改善のため知識と推察力、想像力を駆使しながら実践されていることを知ることができました。

家族アセスメント

そして、家族をアセスメントする視点として、家族エンパワーメントモデルにある「家族アセスメントの視点12項目」が紹介されました。

このようなツールを用いることにより、支援の必要な問題を抽出することできます。

また、終末期患者さんの家族への看護として、

“家族が患者さんを自宅で看取る覚悟ができるように働きかけること"

"残された時間が短いからこそ最後まで一緒に頑張ろうと家族の背中を押すこと"

を具体的な内容を基に説明がありました。

終末期患者さんはもちろん、その患者さんを看取る家族を支えることも重要であると学ぶことができました。

このようなツールを用いることにより、支援の必要な問題を抽出することできます。

また、終末期患者さんの家族への看護として、

“家族が患者さんを自宅で看取る覚悟ができるように働きかけること"

"残された時間が短いからこそ最後まで一緒に頑張ろうと家族の背中を押すこと"

を具体的な内容を基に説明がありました。

終末期患者さんはもちろん、その患者さんを看取る家族を支えることも重要であると学ぶことができました。

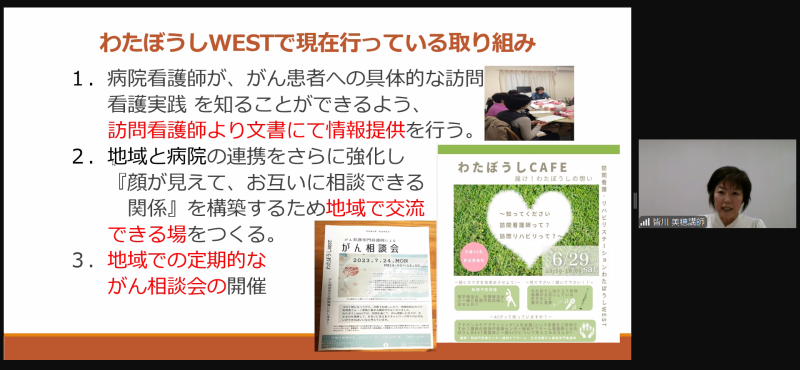

在宅ケアにおける多職種間の調整

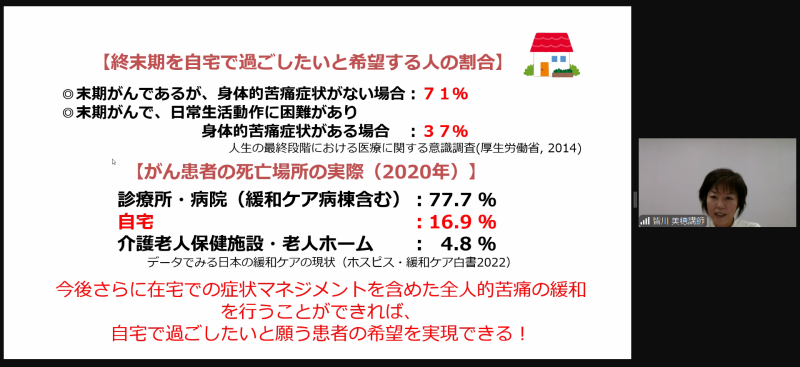

患者さんの自宅で過ごしたいという希望を実現するために、多職種が連携してかかわっています。

在宅における多職種チームメンバーは、それぞれが異なる事業所に所属していることが多いことから、直接顔を合わせる機会が少ないですが、療養者に適切なケアを提供するためにはチームの方向性を統一していく必要があります。

そこで、実際に多職種間で情報共有しているICTツールなどの紹介もありました。

在宅における多職種チームメンバーは、それぞれが異なる事業所に所属していることが多いことから、直接顔を合わせる機会が少ないですが、療養者に適切なケアを提供するためにはチームの方向性を統一していく必要があります。

そこで、実際に多職種間で情報共有しているICTツールなどの紹介もありました。

グループワーク

グループワークでは、がんと非がんの終末期患者さんの2事例に対して、全人的苦痛の視点でのアセスメント、患者さんと家族の問題抽出、問題に対する看護実践、家族・多職種間の調整について話し合いました。

各グループ3~4人と小人数でしたが、様々な視点からアセスメントすることができ、事後アンケートではもっとグループワークの時間があるといいと思ったと意見が出るほど、活発な話し合いができました。

その後、講師から、学会認定 プライマリ・ケア看護師の認定審査時の事例報告に倣った内容で事例の解説がありました。

どのような視点でアセスメントし、症状マネジメントや多職種と連携しながらケアが行われたのか、状況がよくわかる解説で、今後認定審査を受けようと考えている方には書き方の参考にもなったと思います。

緩和ケアが必要な患者・家族を多面的にアセスメントする方法、患者・家族のQOL維持・向上のために必要なケア、在宅における多職種連携について学ぶことができ、よりよいケアを提供するためのヒントをたくさん得ることができたワークショップでした。

各グループ3~4人と小人数でしたが、様々な視点からアセスメントすることができ、事後アンケートではもっとグループワークの時間があるといいと思ったと意見が出るほど、活発な話し合いができました。

その後、講師から、学会認定 プライマリ・ケア看護師の認定審査時の事例報告に倣った内容で事例の解説がありました。

どのような視点でアセスメントし、症状マネジメントや多職種と連携しながらケアが行われたのか、状況がよくわかる解説で、今後認定審査を受けようと考えている方には書き方の参考にもなったと思います。

緩和ケアが必要な患者・家族を多面的にアセスメントする方法、患者・家族のQOL維持・向上のために必要なケア、在宅における多職種連携について学ぶことができ、よりよいケアを提供するためのヒントをたくさん得ることができたワークショップでした。

終わりに

看護学ワークショップは、会員・非会員に関わらず、医療福祉に従事する多職種の方も広く受講することができます。

これからも多くのプライマリ・ケアに関心のある仲間を増やしていきたいと思います。

皆様のご参加を心よりお待ちしております!

日本プライマリ・ケア連合学会

看護師部会 教育研修運営部門

委員 宗村暢子

これからも多くのプライマリ・ケアに関心のある仲間を増やしていきたいと思います。

皆様のご参加を心よりお待ちしております!

日本プライマリ・ケア連合学会

看護師部会 教育研修運営部門

委員 宗村暢子

最終更新:2025年06月14日 19時09分

- 関連キーワード

- 看護師

- プライマリ・ケア看護師

- ワークショップ

- 選択領域

- 緩和ケア