ホームニュースCurrent topics - プライマリ・ケア実践誌プライマリ・ケア診療各論(耳鼻咽喉科)/耳垢・異物の取り方,その他の耳疾患等

ニュース

Current topics - プライマリ・ケア実践誌

プライマリ・ケア診療各論(耳鼻咽喉科)/耳垢・異物の取り方,その他の耳疾患等

はじめに

第4回の今回は、耳垢、外耳道異物の対応、最後にそれらの処置とも関連がある外耳道損傷・鼓膜損傷について説明します。

これらの内容は、毎年3月に福岡で開催している日本プライマリ・ケア連合学会の生涯教育Hands-onセミナーで取り上げていますが、皆さん非常に興味があるようでとても盛り上がります。

これらの内容は、毎年3月に福岡で開催している日本プライマリ・ケア連合学会の生涯教育Hands-onセミナーで取り上げていますが、皆さん非常に興味があるようでとても盛り上がります。

キーメッセージ

・耳垢除去では外耳道損傷に注意

・ボタン型電池は緊急性の高い外耳道異物

・損傷部位によって耳かき外傷の緊急度は異なる

・ボタン型電池は緊急性の高い外耳道異物

・損傷部位によって耳かき外傷の緊急度は異なる

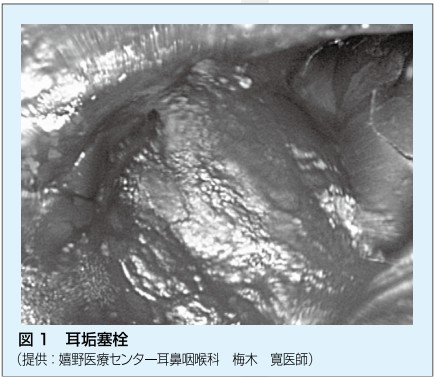

耳垢(図 1)

先日認知症サポーター医の研修にいってきましたが、その際に認知症患者と耳垢についてのコメントがありました。

早速文献を検索してみますと、Mini-Mental State Examination(MMSE)24点以上の群では良聴耳の耳垢は10.0%だが、23点以下の群では23.3%に認めたとの記載があり、耳垢有の群では有意にMMSE得点が低かったとのことです 1)。

また、アメリカのナーシングホームの高齢者を対象にした研究では、耳垢除去によりMMSEの改善を認めた 2)との記載もありました。

たかが耳垢と思いがちですが、これから認知症患者は耳垢がないかしっかり確認する必要がありそうです。

さて、耳垢には湿性と乾性があり、白人および黒人では9割以上が湿性ですが、黄色人では80〜95%が乾性とされており 3)、湿性のほうが耳垢塞栓をきたしやすいとされています。

耳垢には自浄作用があり、黄色人である日本人は乾性耳垢なので耳垢塞栓をきたしにくいとされていますが、高齢者は自浄作用が低下するため、たまりやすいのだと思います。

しかしながら、耳垢除去にはのちほど説明する外耳道損傷等のリスクがあります。

とくに、小児は処置に非協力的な場合があり、無理して除去しようとすると思わぬ副損傷をきたすことがあるので無理は禁物です。

また、とくに小児の耳垢除去の際は固定が大事になります。

耳垢は、ヘッドライト(できればルーペ付きが望ましい)、耳鏡にて外耳道を観察し、耳垢が確認できれば耳用鑷子で除去します。

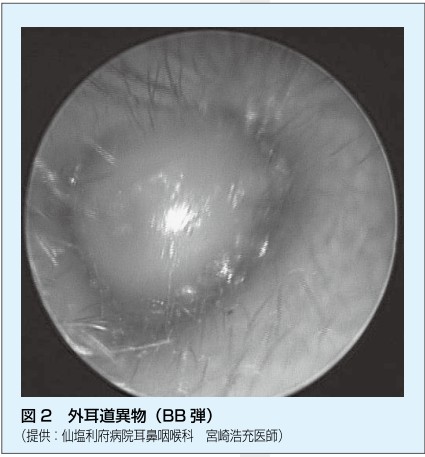

耳垢が硬くて取れない場合は、耳垢水を用いて柔らかくして除去します。自分で作成する場合の処方例を紹介します 4)。

早速文献を検索してみますと、Mini-Mental State Examination(MMSE)24点以上の群では良聴耳の耳垢は10.0%だが、23点以下の群では23.3%に認めたとの記載があり、耳垢有の群では有意にMMSE得点が低かったとのことです 1)。

また、アメリカのナーシングホームの高齢者を対象にした研究では、耳垢除去によりMMSEの改善を認めた 2)との記載もありました。

たかが耳垢と思いがちですが、これから認知症患者は耳垢がないかしっかり確認する必要がありそうです。

さて、耳垢には湿性と乾性があり、白人および黒人では9割以上が湿性ですが、黄色人では80〜95%が乾性とされており 3)、湿性のほうが耳垢塞栓をきたしやすいとされています。

耳垢には自浄作用があり、黄色人である日本人は乾性耳垢なので耳垢塞栓をきたしにくいとされていますが、高齢者は自浄作用が低下するため、たまりやすいのだと思います。

しかしながら、耳垢除去にはのちほど説明する外耳道損傷等のリスクがあります。

とくに、小児は処置に非協力的な場合があり、無理して除去しようとすると思わぬ副損傷をきたすことがあるので無理は禁物です。

また、とくに小児の耳垢除去の際は固定が大事になります。

耳垢は、ヘッドライト(できればルーペ付きが望ましい)、耳鏡にて外耳道を観察し、耳垢が確認できれば耳用鑷子で除去します。

耳垢が硬くて取れない場合は、耳垢水を用いて柔らかくして除去します。自分で作成する場合の処方例を紹介します 4)。

また、最近ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」という製品も発売されております。

鑷子でつかめないほど柔らかい場合は吸引で除去します。

このとき、吸引チューブの先端を切って単孔にすると吸引力がアップします。または、耳洗浄で除去します。

方法は、注射器に留置針の外筒を装着して、外耳道入口部より外耳道壁に沿って人肌程度の生理食塩水を注入します。

人肌程度の温生食を用いるのは冷水を用いると眩暈を起こすからです。

また、既往に慢性中耳炎など鼓膜穿孔がある患者さんは避けてください。

耳垢塞栓自体は、基本的に緊急性がありませんので、除去困難と判断したら、無理せず耳鼻咽喉科紹介を検討してください。

鑷子でつかめないほど柔らかい場合は吸引で除去します。

このとき、吸引チューブの先端を切って単孔にすると吸引力がアップします。または、耳洗浄で除去します。

方法は、注射器に留置針の外筒を装着して、外耳道入口部より外耳道壁に沿って人肌程度の生理食塩水を注入します。

人肌程度の温生食を用いるのは冷水を用いると眩暈を起こすからです。

また、既往に慢性中耳炎など鼓膜穿孔がある患者さんは避けてください。

耳垢塞栓自体は、基本的に緊急性がありませんので、除去困難と判断したら、無理せず耳鼻咽喉科紹介を検討してください。

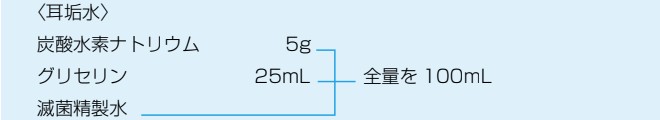

外耳道異物(図 2)

外耳道異物もときに遭遇します。異物の種類にもよりますが、小児に多く、8歳以下の患者が75%という報告があります 5)。

症状としては、耳痛、耳漏、難聴などがあります。めまい等が出現しているようであれば、緊急の耳鼻咽喉科紹介を検討してください。

外耳道異物の除去方法自体は基本的に耳垢の項で説明した方法(直視下に鑷子を用いて除去、吸引、耳洗浄等)とあまり違いはありません。

そのほかに耳用の異物鈎等を用いて先端でひっかけるようにして異物をそのまま手前に引き出すようにして摘出するという方法もありますが、外耳道損傷などの合併症の可能性があり、耳鼻咽喉科以外の先生にはハードルが高いかと思います。

耳垢と違い異物の種類もさまざまですので種類に応じた対応が必要になります。

球形の異物を鑷子で保持しようとし、奥に押し込んでさらに除去が困難になる事態は避けてください。

そのため、まずは耳鏡で異物を確認しますが、この際耳介を牽引するのを忘れないでください。

症状としては、耳痛、耳漏、難聴などがあります。めまい等が出現しているようであれば、緊急の耳鼻咽喉科紹介を検討してください。

外耳道異物の除去方法自体は基本的に耳垢の項で説明した方法(直視下に鑷子を用いて除去、吸引、耳洗浄等)とあまり違いはありません。

そのほかに耳用の異物鈎等を用いて先端でひっかけるようにして異物をそのまま手前に引き出すようにして摘出するという方法もありますが、外耳道損傷などの合併症の可能性があり、耳鼻咽喉科以外の先生にはハードルが高いかと思います。

耳垢と違い異物の種類もさまざまですので種類に応じた対応が必要になります。

球形の異物を鑷子で保持しようとし、奥に押し込んでさらに除去が困難になる事態は避けてください。

そのため、まずは耳鏡で異物を確認しますが、この際耳介を牽引するのを忘れないでください。

◎ボタン型電池

異物がボタン型電池であれば緊急の対応が必要ですので、容易に除去できて、副損傷の可能性がない場合以外は耳鼻咽喉科紹介をお願いします。

また、ボタン型電池の場合は液漏れで周囲組織を壊死させる可能性がありますので耳洗浄は禁忌です。

耳洗浄の注意点としては,耳垢の項でも説明しましたが、鼓膜穿孔や鼓膜換気チューブが挿入されている患者には使用しない、豆類などは水分を吸収して膨張するので使用しない等があります。

また、ボタン型電池の場合は液漏れで周囲組織を壊死させる可能性がありますので耳洗浄は禁忌です。

耳洗浄の注意点としては,耳垢の項でも説明しましたが、鼓膜穿孔や鼓膜換気チューブが挿入されている患者には使用しない、豆類などは水分を吸収して膨張するので使用しない等があります。

◎昆虫(生物)

異物が昆虫など生物の場合は、まず最初に動きを止めるという手順が必要になります。

そのまま取り出そうとすると、暴れて痛みが強くなって患者に苦痛を与えることになりますので注意してください。

方法としては、外耳道にミネラルオイルやリドカイン液を注入する、もしくは8%キシロカイン®スプレーを噴霧するなどの方法がありますが、鼓膜穿孔が疑われる場合には避けるとされております。

それでは、昆虫が暴れて除去が必要だが、鼓膜が確認できないときにどうすればいいのかという問題が出てきます。梅田らは8%キシロカイン®スプレーは速効性があり、外耳道入口部に軽く綿栓をしてから噴霧することによりガス状成分のみ利用すれば、局所および中耳への影響はなく、外耳道に迷入した昆虫の殺虫剤として最も有効である 6)と報告していますので参考にしてください。

その後摘出を試みますが、除去困難であれば耳鼻咽喉科へ紹介してください。

また、耳垢除去の場合同様、思わぬ副損傷を避けるためには固定が非常に大事です。

そのまま取り出そうとすると、暴れて痛みが強くなって患者に苦痛を与えることになりますので注意してください。

方法としては、外耳道にミネラルオイルやリドカイン液を注入する、もしくは8%キシロカイン®スプレーを噴霧するなどの方法がありますが、鼓膜穿孔が疑われる場合には避けるとされております。

それでは、昆虫が暴れて除去が必要だが、鼓膜が確認できないときにどうすればいいのかという問題が出てきます。梅田らは8%キシロカイン®スプレーは速効性があり、外耳道入口部に軽く綿栓をしてから噴霧することによりガス状成分のみ利用すれば、局所および中耳への影響はなく、外耳道に迷入した昆虫の殺虫剤として最も有効である 6)と報告していますので参考にしてください。

その後摘出を試みますが、除去困難であれば耳鼻咽喉科へ紹介してください。

また、耳垢除去の場合同様、思わぬ副損傷を避けるためには固定が非常に大事です。

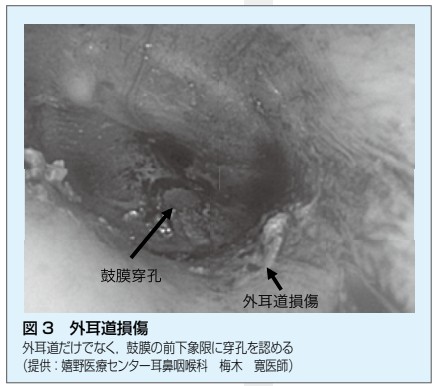

外耳道損傷・鼓膜損傷(図 3)

最後に外耳道損傷・鼓膜損傷について説明します。

上記の処置に伴う医原性以外で多い原因は耳かきに伴うものです。2016(平成28)年の国民生活センターの報告では2010年度以降の約5年間に178件の報告があったとのことです。

製品としては、耳かき棒が51.8%、綿棒が48.2%とほぼ同じ比率で発生しており、鼓膜穿孔をきたした症例も報告されています。

耳かき中に子どもがぶつかったり、逆に子どもの耳かき中に子どもが急に動いたりして思わず奥に入ってしまって傷つけるというのが多いです。

そのような患者が来院したら、まずは耳鏡で外耳道、鼓膜を観察します。

損傷範囲が外耳道のみであれば緊急性は高くありません。

出血していても自然止血することが多いのですが、出血量が多いようであれば、ボスミン®ガーゼを挿入して止血することがあります。

しかしながら、ガーゼを挿入したままではtoxic shock syndromeをきたすことがありますので、ガーゼを取り除くのを忘れないでください。

止血すれば、耳鼻咽喉科以外での対応としては、疼痛があれば鎮痛薬を処方し後日耳鼻咽喉科紹介でいいと思います。

問題は鼓膜穿孔があった場合です。この場合も、鼓膜穿孔だけであれば自然閉鎖することが多いので、後日耳鼻咽喉科紹介でもいいと思います。

しかしながら、難聴(とくに混合難聴や感音難聴の場合)や耳鳴り、めまい、顔面神経麻痺等を合併している場合には、外リンパ瘻や顔面神経障害の可能性があるので早急に耳鼻咽喉科紹介を検討してください 7)。

なお、第1回で説明したポイントを覚えているでしょうか? 鼓膜を4象限に分けた場合、前下象限は損傷したとしても比較的安全。後上象限は一番の危険部位だと解説しました。

鼓膜を観察する場合にはこの点も頭に入れて観察するといいと思います。

以上、耳垢、外耳道異物の対応、および外耳道損傷・鼓膜損傷について解説させていただきました。

上記の処置に伴う医原性以外で多い原因は耳かきに伴うものです。2016(平成28)年の国民生活センターの報告では2010年度以降の約5年間に178件の報告があったとのことです。

製品としては、耳かき棒が51.8%、綿棒が48.2%とほぼ同じ比率で発生しており、鼓膜穿孔をきたした症例も報告されています。

耳かき中に子どもがぶつかったり、逆に子どもの耳かき中に子どもが急に動いたりして思わず奥に入ってしまって傷つけるというのが多いです。

そのような患者が来院したら、まずは耳鏡で外耳道、鼓膜を観察します。

損傷範囲が外耳道のみであれば緊急性は高くありません。

出血していても自然止血することが多いのですが、出血量が多いようであれば、ボスミン®ガーゼを挿入して止血することがあります。

しかしながら、ガーゼを挿入したままではtoxic shock syndromeをきたすことがありますので、ガーゼを取り除くのを忘れないでください。

止血すれば、耳鼻咽喉科以外での対応としては、疼痛があれば鎮痛薬を処方し後日耳鼻咽喉科紹介でいいと思います。

問題は鼓膜穿孔があった場合です。この場合も、鼓膜穿孔だけであれば自然閉鎖することが多いので、後日耳鼻咽喉科紹介でもいいと思います。

しかしながら、難聴(とくに混合難聴や感音難聴の場合)や耳鳴り、めまい、顔面神経麻痺等を合併している場合には、外リンパ瘻や顔面神経障害の可能性があるので早急に耳鼻咽喉科紹介を検討してください 7)。

なお、第1回で説明したポイントを覚えているでしょうか? 鼓膜を4象限に分けた場合、前下象限は損傷したとしても比較的安全。後上象限は一番の危険部位だと解説しました。

鼓膜を観察する場合にはこの点も頭に入れて観察するといいと思います。

以上、耳垢、外耳道異物の対応、および外耳道損傷・鼓膜損傷について解説させていただきました。

参考文献

1) 杉浦彩子、内田育恵、中島務、他。高齢者の耳垢の頻度と認知機能,聴力との関連。日本老年医学会雑誌。

2012;49(3):325-329.

2)Moore AM, Voytas J, Kowalski D,et al. Cerumen, hearing, and cognition in the elderly. J

AM Med Dir Assoc. 2002; 3: 136-139.

3)Matsunaga E: The dimorphism in human normal cermen. Ann Hum Genet. 1962; 25:

273-286.

4)梅木寛。耳垢。プライマリ・ケアで一生使える耳鼻咽喉科診療、日本医事新報社、in press.

5)Steven WH, Karen KM. Foreign bodies in the Ear, Nose, and Throat. Am Fam Physician.

2007; 76: 1185-1189.

6)梅田陽子、相澤晴子、荒牧元、他。外耳道内昆虫異物とその摘出法。東京女子医科大学雑誌。

1982;52(1):397-401.

7)梅木寛。鼻出血、異物(鼻・耳)、鼓膜損傷への対応。レジデントノート増刊 Vol.16 No.11。

2014;16(11):83-93.

2012;49(3):325-329.

2)Moore AM, Voytas J, Kowalski D,et al. Cerumen, hearing, and cognition in the elderly. J

AM Med Dir Assoc. 2002; 3: 136-139.

3)Matsunaga E: The dimorphism in human normal cermen. Ann Hum Genet. 1962; 25:

273-286.

4)梅木寛。耳垢。プライマリ・ケアで一生使える耳鼻咽喉科診療、日本医事新報社、in press.

5)Steven WH, Karen KM. Foreign bodies in the Ear, Nose, and Throat. Am Fam Physician.

2007; 76: 1185-1189.

6)梅田陽子、相澤晴子、荒牧元、他。外耳道内昆虫異物とその摘出法。東京女子医科大学雑誌。

1982;52(1):397-401.

7)梅木寛。鼻出血、異物(鼻・耳)、鼓膜損傷への対応。レジデントノート増刊 Vol.16 No.11。

2014;16(11):83-93.

プロフィール

高橋 優二

春回会井上病院内科

略歴

1999年長崎大学卒業。同年長崎大学・耳鼻咽喉科入局。研修医御法度との出会いによって、2004年福井大学・救急総合診療部にて研修。

その後、済生会福岡総合病院・臨床教育部、福岡徳洲会病院・総合内科を経て地元長崎へ。

長崎大学病院へき地病院再生支援・教育機構にて地域医療を経験し、2013年より現在の井上病院・総合内科に勤務。

私の医者人生の転機となった福井の林寛之先生からの「先生が歩んだ道は何一つ無駄な道はない」、寺沢秀一先生からの「望みあらば道あり」、この二つの言葉は私の宝物です。

春回会井上病院内科

略歴

1999年長崎大学卒業。同年長崎大学・耳鼻咽喉科入局。研修医御法度との出会いによって、2004年福井大学・救急総合診療部にて研修。

その後、済生会福岡総合病院・臨床教育部、福岡徳洲会病院・総合内科を経て地元長崎へ。

長崎大学病院へき地病院再生支援・教育機構にて地域医療を経験し、2013年より現在の井上病院・総合内科に勤務。

私の医者人生の転機となった福井の林寛之先生からの「先生が歩んだ道は何一つ無駄な道はない」、寺沢秀一先生からの「望みあらば道あり」、この二つの言葉は私の宝物です。

最終更新:2025年09月17日 19時32分