ニュース

大学ネットワーク

第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.7 <口演発表の部 優秀発表賞> 岩手医科大学医学部

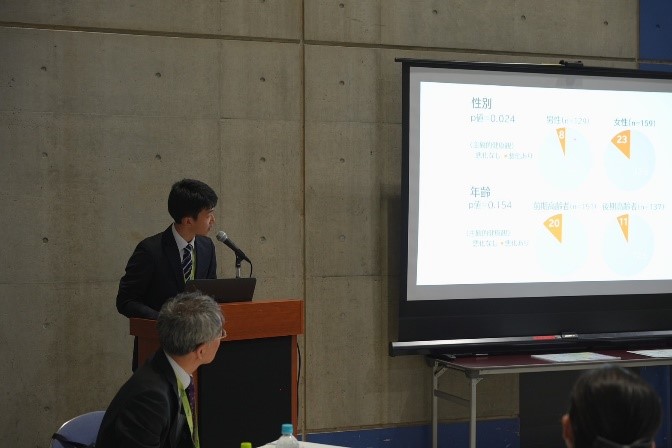

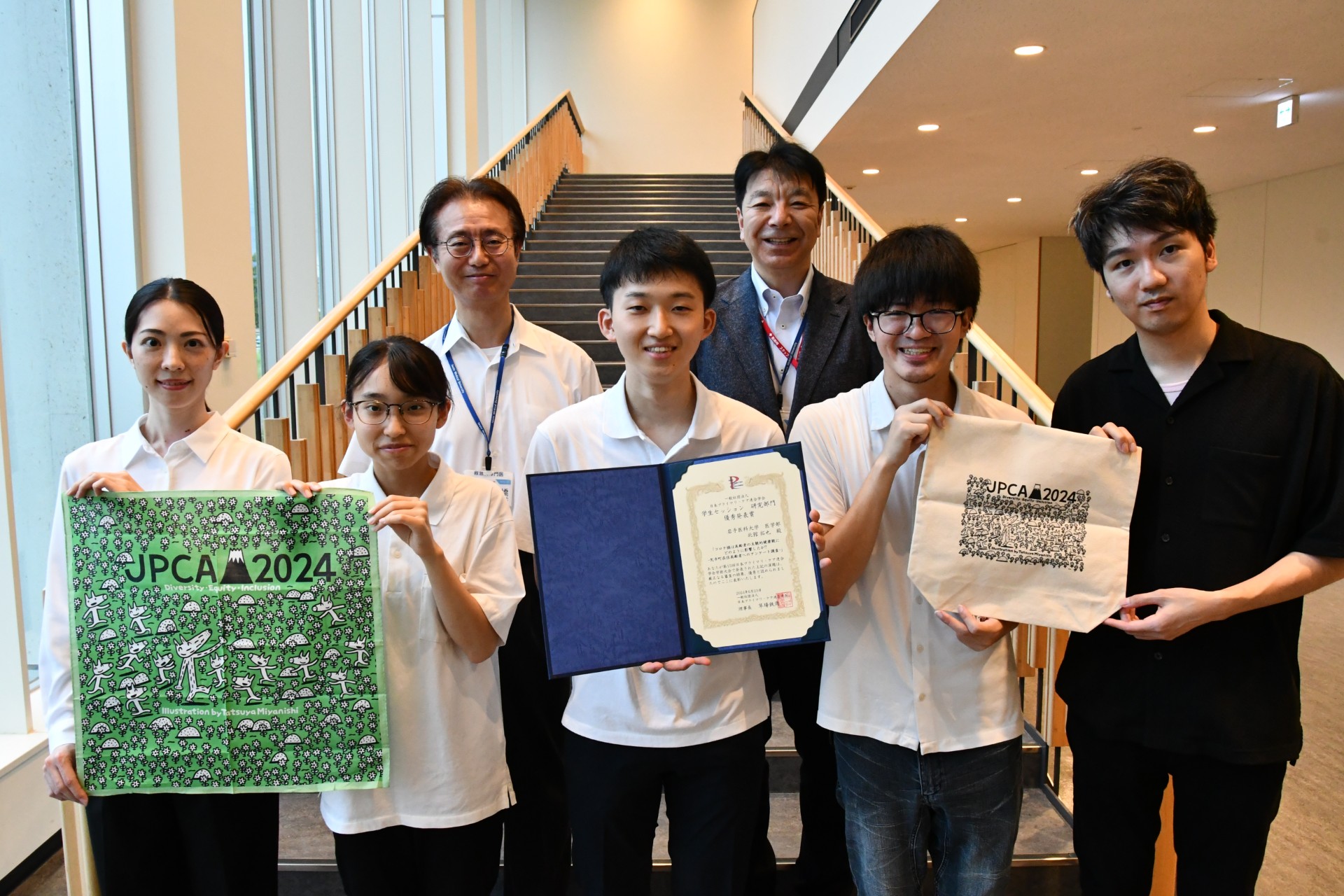

2024年6月7日(金)〜9日(日)アクトシティ浜松で開催された第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。口演発表24エントリー、ポスター発表47エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「口演発表の部」で優秀発表賞を獲得した岩手医科大学医学部の北館拓也さん、江川貴美奈さん、高嶋真里衣さん、山岸月魁さん、そして指導医の高橋智弘先生からお話をうかがいました。

口演発表の部 優秀発表賞

##受賞内容

口演発表の部 優秀発表賞

##演題名

「コロナ禍は高齢者の主観的健康観にどのように影響したか? -矢巾町在住高齢者へのアンケート調査-」

##大学

岩手医科大学医学部

##発表者名

北館拓也さん(岩手医科大学医学部4年)

江川貴美奈さん(岩手医科大学医学部4年)

近藤康平さん(岩手医科大学医学部4年)

高嶋真里衣さん(岩手医科大学医学部4年)

山岸月魁さん(岩手医科大学医学部4年)

##指導者名

高橋智弘先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

大間々真一先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

山田哲也先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

下沖収先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

口演発表の部 優秀発表賞

##演題名

「コロナ禍は高齢者の主観的健康観にどのように影響したか? -矢巾町在住高齢者へのアンケート調査-」

##大学

岩手医科大学医学部

##発表者名

北館拓也さん(岩手医科大学医学部4年)

江川貴美奈さん(岩手医科大学医学部4年)

近藤康平さん(岩手医科大学医学部4年)

高嶋真里衣さん(岩手医科大学医学部4年)

山岸月魁さん(岩手医科大学医学部4年)

##指導者名

高橋智弘先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

大間々真一先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

山田哲也先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

下沖収先生(岩手医科大学総合診療医学講座)

「コロナ禍は高齢者の主観的健康観にどのように影響したか? -矢巾町在住高齢者へのアンケート調査-」

コロナ禍においては感染対策として行動制限やソーシャルディスタンスが推奨された。このことにより人々のライフスタイルは大きく変化し、身体活動の低下にもつながった。特に高齢者に関しては生活不活発による心身虚弱、社会的孤立による心理的社会的問題の悪化が問題視された。こうしたことを背景に、コロナ禍を通して高齢者の主観的健康観が悪化していることが懸念される。今回の研究では、コロナ禍を経た主観的健康観の変化ならびにその悪化に関する要因を探り、新興感染症パンデミック時における高齢者の主観的健康観の悪化予防のために地域社会が取り組むべきことを検討するものである。

コロナ禍と主観的健康観

今回の研究テーマとなる「主観的健康観」とは「身体ならびに心理的・社会的な要因と関連する健康指標」のことです。 有病率などの客観的な指標で表すものではなく、自らの健康状態を主観的に捉えるもので、必ずしも医学的な健康状態と一致するとは限りません。

コロナ禍では、不要不急の外出や多人数での会食は避けるようにといった行動制限が行われ、ソーシャルディスタンスを取ることも奨励されました。そのことで人々のライフスタイルは否応なく変わらざるを得なくなり、一面では悪影響をもたらしたと言えます。例えば、家に閉じこもりがちになることで身体活動が低下したことや、他者との交流の機会が減ったことで孤立感を覚えるようになったというケースが挙げられます。

こうした状況が高齢者の主観的健康観にどのような変化・影響を与えたのかを明らかにするのが、今回の研究の目的の一つです。そのことによって、今後新たな感染症パンデミックが起きた場合、高齢者の主観的健康観の悪化予防のために地域社会が取り組むべきことも見えてくると考えました。

コロナ禍では、不要不急の外出や多人数での会食は避けるようにといった行動制限が行われ、ソーシャルディスタンスを取ることも奨励されました。そのことで人々のライフスタイルは否応なく変わらざるを得なくなり、一面では悪影響をもたらしたと言えます。例えば、家に閉じこもりがちになることで身体活動が低下したことや、他者との交流の機会が減ったことで孤立感を覚えるようになったというケースが挙げられます。

こうした状況が高齢者の主観的健康観にどのような変化・影響を与えたのかを明らかにするのが、今回の研究の目的の一つです。そのことによって、今後新たな感染症パンデミックが起きた場合、高齢者の主観的健康観の悪化予防のために地域社会が取り組むべきことも見えてくると考えました。

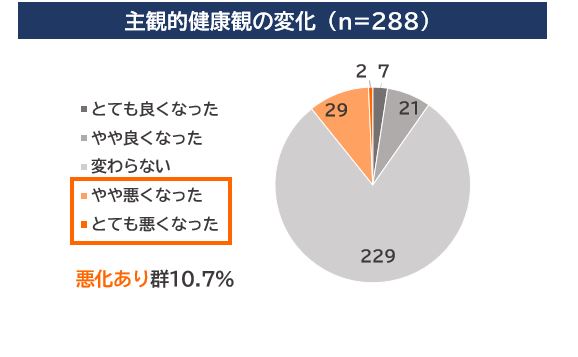

悪化したのは10.7パーセント

進め方としては、岩手医科大学のある岩手県紫波郡矢巾町の高齢者の方々にアンケートを送り、回答をいただくという方法を取りました。対象としたのは矢巾町在住で要介護認定を受けていない65歳以上の住民の方々で、無作為に抽出した500名にアンケート用紙を郵送しました。このうち回答者は298名でしたが、データの欠損等の理由から最終的に解析対象となったのは288名、有効回答率は57.6パーセントとなりました。

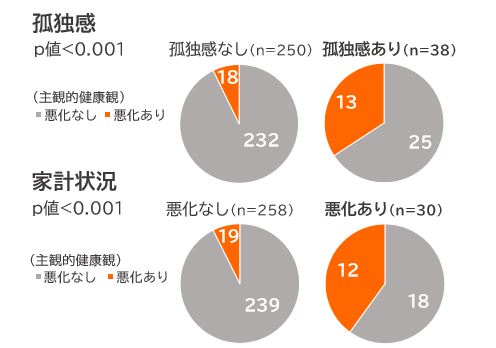

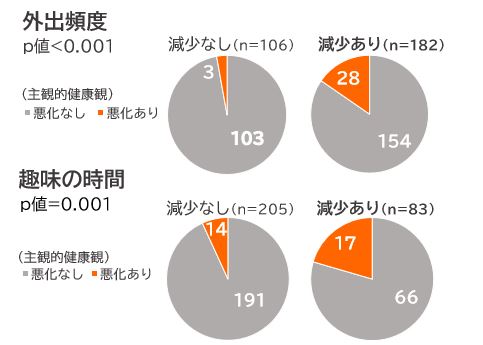

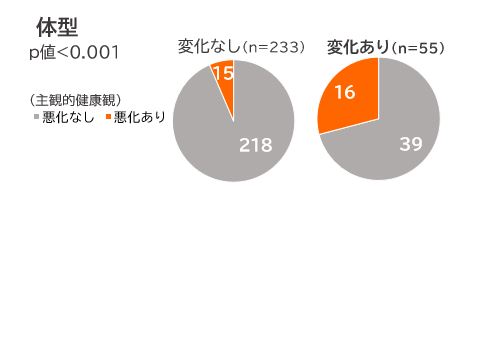

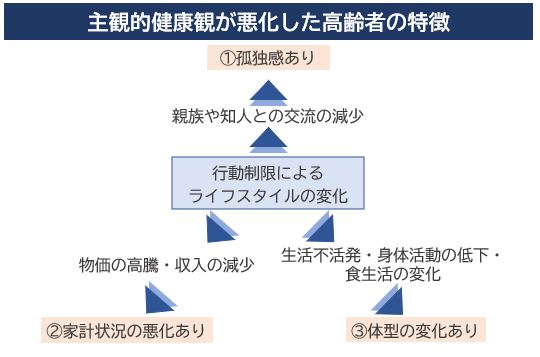

その結果ですが、主観的健康観の変化として「やや悪くなった」「とても悪くなった」と答えた人たちからなる「悪化あり群」は10.7パーセントとなりました。その特徴をロジスティック回帰分析の手法で分析していくと、注目すべき要因として「孤独感あり」「家計状況の悪化あり」「体型の変化あり」の3つが導き出されました。

その結果ですが、主観的健康観の変化として「やや悪くなった」「とても悪くなった」と答えた人たちからなる「悪化あり群」は10.7パーセントとなりました。その特徴をロジスティック回帰分析の手法で分析していくと、注目すべき要因として「孤独感あり」「家計状況の悪化あり」「体型の変化あり」の3つが導き出されました。

それぞれの要因に関する対策

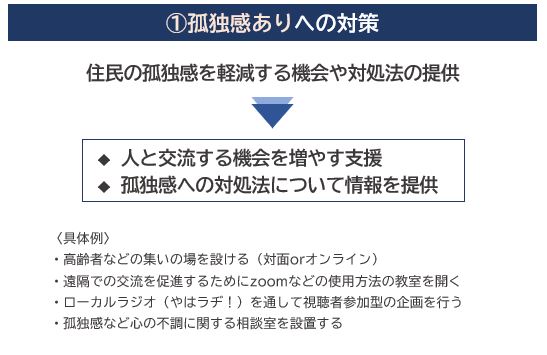

この3つの要因に対して私たちはそれぞれに対策を考えることにしました。「孤独感あり」の対策としては、高齢者などの集いの場を設けたり心の不調の相談室を設置するなど「人と交流する機会を増やす支援・ 孤独感への対処法についての情報の提供」を考えました。

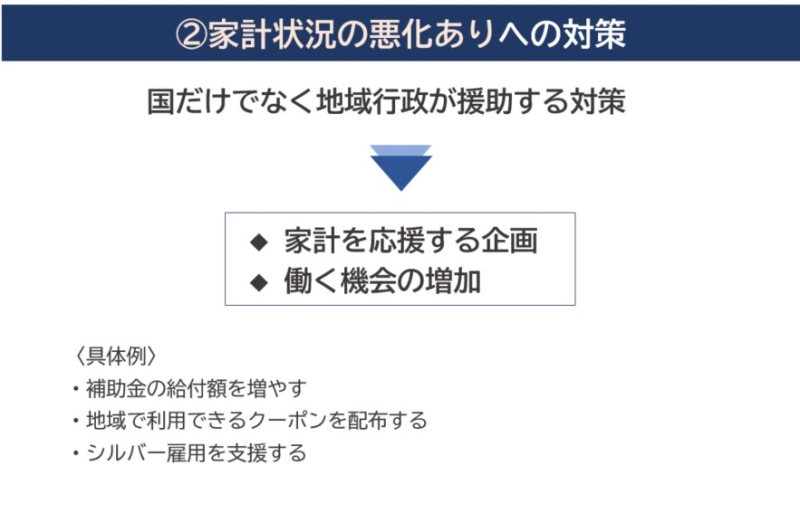

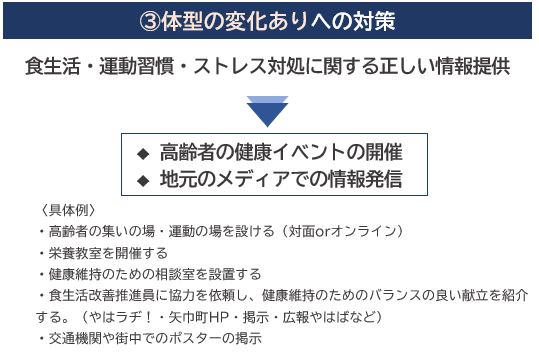

また「家計状況の悪化あり」への対策に関しては、補助金の給付額を増やしたり、シルバー雇用の支援など「家計を応援する企画・働く機会の増加」といったことを考えました。「体型の変化あり」への対策については、高齢者の集いの場や運動の場を設ける、栄養教室を開催する、ローカルラジオや町の広報誌等を使って健康維持のためのバランスの良い献立を紹介するといった「高齢者の健康イベントの開催・地元メディアでの情報発信」を考えました。

結論としては、高齢者の主観的健康観の悪化予防のためには、地域行政が住民の「孤独感・家計状況の悪化・体型の変化」を軽減・防止するためのアプローチが必要というものになります。

また「家計状況の悪化あり」への対策に関しては、補助金の給付額を増やしたり、シルバー雇用の支援など「家計を応援する企画・働く機会の増加」といったことを考えました。「体型の変化あり」への対策については、高齢者の集いの場や運動の場を設ける、栄養教室を開催する、ローカルラジオや町の広報誌等を使って健康維持のためのバランスの良い献立を紹介するといった「高齢者の健康イベントの開催・地元メディアでの情報発信」を考えました。

結論としては、高齢者の主観的健康観の悪化予防のためには、地域行政が住民の「孤独感・家計状況の悪化・体型の変化」を軽減・防止するためのアプローチが必要というものになります。

― 今回の研究はどのように進めていったのでしょう?

北館:今回、研究室配属のカリキュラムを取った3年生(当時)の5人で進めていきましたが、 まずは主観的健康観とは何かというところからスタートしました。このテーマ一つだけでもたくさんの先行研究があり、それらの論文を読んで理解を深める一方、 主観的健康観に関わる要因としてはどのようなものがあるのかを確認していき、今回の研究内容に関わってくるコロナ禍との関連が強いと考えられる因子を絞り込んでいきました。その因子に基づいてアンケート項目を作成していったという流れです。 アンケート項目の作成にかかった期間は約2週間でした。全員でディスカッションをしながら一つひとつを決めていきました。

山岸:最初はメンバー全員が初顔合わせということもあって、多少のぎこちなさがありました。みんなそれぞれ発言に遠慮があったと言いますか(笑)。 でも、アンケート項目を絞り込んでいく段階で、みんなどんどん発言するようになっていって、それが個人的には好印象として残っています。

高嶋:アンケート項目を何にするのかというのは、ある意味正解のないことですから、結構悩みました。それぞれ出てきた意見に対しても「そうだよね」「確かにね」という感じになって、逆に決めかねるといった感じで(笑)。また、アンケート用紙のレイアウトに関しても、字の読みやすさや見やすさといった部分をみんなで話し合いながら決めていきました。

江川:みんなとのディスカッションを通して私が得た気づきは、自分の意見をわかりやすく伝えることの難しさでした。相手の意見を受け入れて、それを自分の中できちんと咀嚼してさらに発展させていくことの大切さも学べたと思います。

山岸:最初はメンバー全員が初顔合わせということもあって、多少のぎこちなさがありました。みんなそれぞれ発言に遠慮があったと言いますか(笑)。 でも、アンケート項目を絞り込んでいく段階で、みんなどんどん発言するようになっていって、それが個人的には好印象として残っています。

高嶋:アンケート項目を何にするのかというのは、ある意味正解のないことですから、結構悩みました。それぞれ出てきた意見に対しても「そうだよね」「確かにね」という感じになって、逆に決めかねるといった感じで(笑)。また、アンケート用紙のレイアウトに関しても、字の読みやすさや見やすさといった部分をみんなで話し合いながら決めていきました。

江川:みんなとのディスカッションを通して私が得た気づきは、自分の意見をわかりやすく伝えることの難しさでした。相手の意見を受け入れて、それを自分の中できちんと咀嚼してさらに発展させていくことの大切さも学べたと思います。

― アンケートの結果を見て、どのように感じましたか?

北館:主観的健康観の「悪化あり群」が10.7パーセントと低かったことには驚きました。正直、過半数くらいはいくのではないかと考えていたからです。外出頻度や人に会う機会が減っているので大きな影響があるはずと思っていたのですが、実際には違いました。

アンケートの後、矢巾町役場の健康長寿課の方にお話を伺ったのですが、コロナ禍でも体操などの地域の集まりがゼロだったわけではなかったとのことで、それが関係しているのかなと思いました。感染対策に充分に気を付けながら細々と続けていたという話で、つながりが完全に途絶えたわけではなかったようでした。

アンケートの後、矢巾町役場の健康長寿課の方にお話を伺ったのですが、コロナ禍でも体操などの地域の集まりがゼロだったわけではなかったとのことで、それが関係しているのかなと思いました。感染対策に充分に気を付けながら細々と続けていたという話で、つながりが完全に途絶えたわけではなかったようでした。

― 今回の研究で一番苦労したのはどこですか?

江川:アンケート項目の選別も苦労しましたが、そこからどのように質問するかといった点でも悩みました。例えば栄養状態が知りたい時、対象が若い人であればバランスの取れた食事が取れているかどうかを質問すればいいのですが、今回の対象は高齢者の方々です。高齢者の方の場合、フレイルの問題もあるので、栄養バランスよりも食事量が充分にとれているかどうかといった点が大事になってくるのではないか……というように、相手の特徴に合わせた質問項目を考えなければならない点に苦労しました。

高嶋:解析する対象となったアンケートは288名分で、それなりのボリュームはありましたが、集計そのものに関してはコツコツと進めていけば終わるものなので苦労は感じませんでした。苦労したのは集計の後の解析です。どのように解析するかはこちらの受け取り方次第で、そこが考察するにあたっての重要ポイントになってくるので、その部分はみんなでじっくり考えました。

山岸:研究内容は最終的にスライドで発表することになっているので、そのスライド作成でも苦労したと言えます。どういう項目を見てほしいのか、強調すべきなのかといった構成の面もそうですし、このレイアウトで見やすいか、伝わるのかといったデザイン面もそうですね。もしこれが一人だったら、全部伝えたいこと主張したいことなので、逆にメリハリのないものになっていたと思います。チームを組むことのメリットが感じられたとも言えます。

高嶋:解析する対象となったアンケートは288名分で、それなりのボリュームはありましたが、集計そのものに関してはコツコツと進めていけば終わるものなので苦労は感じませんでした。苦労したのは集計の後の解析です。どのように解析するかはこちらの受け取り方次第で、そこが考察するにあたっての重要ポイントになってくるので、その部分はみんなでじっくり考えました。

山岸:研究内容は最終的にスライドで発表することになっているので、そのスライド作成でも苦労したと言えます。どういう項目を見てほしいのか、強調すべきなのかといった構成の面もそうですし、このレイアウトで見やすいか、伝わるのかといったデザイン面もそうですね。もしこれが一人だったら、全部伝えたいこと主張したいことなので、逆にメリハリのないものになっていたと思います。チームを組むことのメリットが感じられたとも言えます。

― 高橋先生におうかがいします。今回、5人の指導医になられた経緯を教えてください。

岩手医科大学では、3年生になると研究室で研究に取り組む「研究室配属」という正規のカリキュラムがあるんです。それで各研究室が「うちに来た学生さんにはこんなテーマで研究してもらいますよ」と学生たちにプレゼンテーションをするんですね。それを受けて学生たちは、自分が興味を持った研究室で研究に取り組むことになります。今回の5人は総合診療医学講座の研究に興味を持ってくれて、私が当講座の研究室配属担当ということで指導教員になったというわけです。

― 指導するにあたって意識されたことはなんでしょうか?

今回の研究のテーマ自体は私たち研究室側があらかじめ考えたものですが、 研究そのものは学生主体で進めていってもらうようにしました。私たちの方から教えるというよりも、毎日の話し合いの中で彼らが悩んでいることや困っていることがあれば適宜アドバイスをするという指導スタイルでした。あくまでも彼ら自身の自主性に任せて、こちらからの一方通行にはならないように意識しました。

うれしいことに、彼らは5人ともとても意欲的で、こちらから言わなくてもどんどん前に進んでいってくれたので、その実践力の高さには驚かされました。チームワークも最初こそぎこちなかったようですが、すぐに打ち解けて力強い連携を発揮してくれたと思っています。それが今回の受賞につながったと言えるのではないでしょうか。

うれしいことに、彼らは5人ともとても意欲的で、こちらから言わなくてもどんどん前に進んでいってくれたので、その実践力の高さには驚かされました。チームワークも最初こそぎこちなかったようですが、すぐに打ち解けて力強い連携を発揮してくれたと思っています。それが今回の受賞につながったと言えるのではないでしょうか。

― 今後、皆さんに期待することはなんですか?

今回、研究対象として矢巾町の方々を選んだわけですが、 なぜ矢巾町かというと、ここに岩手医科大学があるからです。学生たちもこの町かその近辺に住んでいます。総合診療に取り組んでいく身としては、やはり自分の住んでいる地域のことをよく見ながら、そこに住む患者さんのことを考えていかなければならないと私自身は思っています。これは医師としての基本姿勢だと言ってもいいでしょう。今後、この5人が総合診療の道に進むとしても、あるいは別の診療科目を目指すとしても、自分に身近な地域へのまなざしを忘れない医師になってほしいと心から望んでいます。

― 皆さんご自身、将来はどういう医師になりたいと思っていますか?

北館:今のところどの診療科目に進むかは決めていないのですが、いずれにしても地域の方々に慕われて「何かあったらあの人に相談しよう」と思ってもらえる医師になりたいというのが私の理想です。そのためには、高橋先生もおっしゃったように地域の問題にアンテナを張って、自分ごととして捉えていく姿勢を大切にしていきたいと思います。

山岸:どの診療科目に進むにせよ、どこの病院にいるにせよ、自分たちが接する患者さんはやはり地域に住む方々なので、地域の健康問題には関心を持ち続けていきたいと思っています。また、患者さんとは受診時に(病気になってから)初めて接することになりますが、予防の面からの取り組みであれば、それ以前からいろいろと働きかけることができるので、そうしたアプローチにも力を入れていければと思っています。

高嶋:医師としては病気に対する様々な知識を持っていることは絶対に必要なことだと思いますが、目の前の患者さんがどういうことを感じているのか、何を考えているのかといったことにも関心が持てる医師になりたいと私は思います。地域医療に関わっていくとなると、そういう部分が結構大事になってくるのかなと思っています。

江川:今回の研究を通して、地域の皆さんに目を向けながら主観的健康観の悪化予防のために何が必要なのかをいろいろと検討したことは、私にとって大きな経験になったと思います。その意味でも、単に医学知識をそれぞれの患者さんに当てはめるのではなく、一人ひとりの患者さんの日常生活であったり、ライフスタイルのことまで考えた上で医療が提供できる医師になりたいと思っています。また、研究にも取り組んでいきたいです。

山岸:どの診療科目に進むにせよ、どこの病院にいるにせよ、自分たちが接する患者さんはやはり地域に住む方々なので、地域の健康問題には関心を持ち続けていきたいと思っています。また、患者さんとは受診時に(病気になってから)初めて接することになりますが、予防の面からの取り組みであれば、それ以前からいろいろと働きかけることができるので、そうしたアプローチにも力を入れていければと思っています。

高嶋:医師としては病気に対する様々な知識を持っていることは絶対に必要なことだと思いますが、目の前の患者さんがどういうことを感じているのか、何を考えているのかといったことにも関心が持てる医師になりたいと私は思います。地域医療に関わっていくとなると、そういう部分が結構大事になってくるのかなと思っています。

江川:今回の研究を通して、地域の皆さんに目を向けながら主観的健康観の悪化予防のために何が必要なのかをいろいろと検討したことは、私にとって大きな経験になったと思います。その意味でも、単に医学知識をそれぞれの患者さんに当てはめるのではなく、一人ひとりの患者さんの日常生活であったり、ライフスタイルのことまで考えた上で医療が提供できる医師になりたいと思っています。また、研究にも取り組んでいきたいです。

最終更新:2024年12月05日 10時34分