ニュース

プラネタリーヘルス

【ブースコンテンツ①】日本のプライマリ・ケアにとっての「暑熱関連疾患」—何が起き、どう備えるか

【JPCA2025のプラネタリーヘルスブースで掲示していた資料を記事にしました】

2025年6月の学術大会では「プラネタリーヘルス展示ブース」を設置していました。そこでは、様々な領域・職域を切り口にプラネタリーヘルスを学べるコンテンツを掲示していました。

学術大会のブースで掲示したコンテンツを、改めて記事としてお送りします。2025年10月から月に1つずつ、計10回程度連載していきますのでよろしくお願いいたします。

2025年6月の学術大会では「プラネタリーヘルス展示ブース」を設置していました。そこでは、様々な領域・職域を切り口にプラネタリーヘルスを学べるコンテンツを掲示していました。

学術大会のブースで掲示したコンテンツを、改めて記事としてお送りします。2025年10月から月に1つずつ、計10回程度連載していきますのでよろしくお願いいたします。

日本のプライマリ・ケアにとっての「暑熱関連疾患」—何が起き、どう備えるか

極端高温は毎夏の慢性災害です。プライマリ・ケアが「手前で減らす・早めに拾う・根本から減らす」を徹底するとき、暑熱関連疾患による救急外来の逼迫は確実に緩和できます。

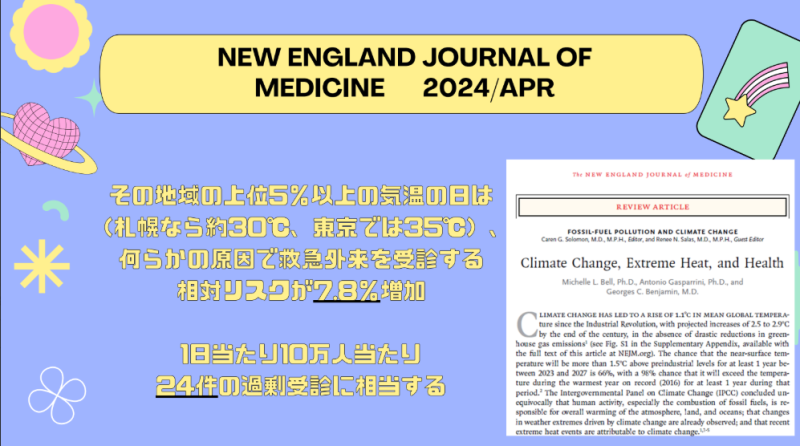

1) 「上位5%の暑い日」に何が起きるのか

米国の全国データを用いたケースクロスオーバー研究2)は、各地域の「暖候期の気温分布の95パーセンタイル」を超える“極端高温日"に、あらゆる原因の救急外来受診の相対リスクが+7.8%になると報告しました(95%CI 7.3–8.2)。また、熱関連疾患に限ると過剰受診は10万人あたり1日24.3件という絶対リスク上昇も示されています。

この「95パーセンタイル」は地域ごとに違います。たとえば札幌なら約30℃、東京では35℃前後が目安です(編集注:日本の地域差を踏まえた概算イメージ)。この閾値付近を超える日は、高齢者だけでなく働き盛りや基礎疾患のない人の受診も増える点が重要です。

・日本全体(約1億2400万人):約3万件/日の過剰救急外来受診

・東京都(約1400万人):約3400件/日

・札幌市(約200万人):約480件/日

――が“極端高温日"に上乗せされ得る規模感です。「救急は熱中症だけが増える」のではなく、腎・精神・外傷など幅広い診療科で需要が跳ね上がることも同研究は示唆しています。

この「95パーセンタイル」は地域ごとに違います。たとえば札幌なら約30℃、東京では35℃前後が目安です(編集注:日本の地域差を踏まえた概算イメージ)。この閾値付近を超える日は、高齢者だけでなく働き盛りや基礎疾患のない人の受診も増える点が重要です。

・日本全体(約1億2400万人):約3万件/日の過剰救急外来受診

・東京都(約1400万人):約3400件/日

・札幌市(約200万人):約480件/日

――が“極端高温日"に上乗せされ得る規模感です。「救急は熱中症だけが増える」のではなく、腎・精神・外傷など幅広い診療科で需要が跳ね上がることも同研究は示唆しています。

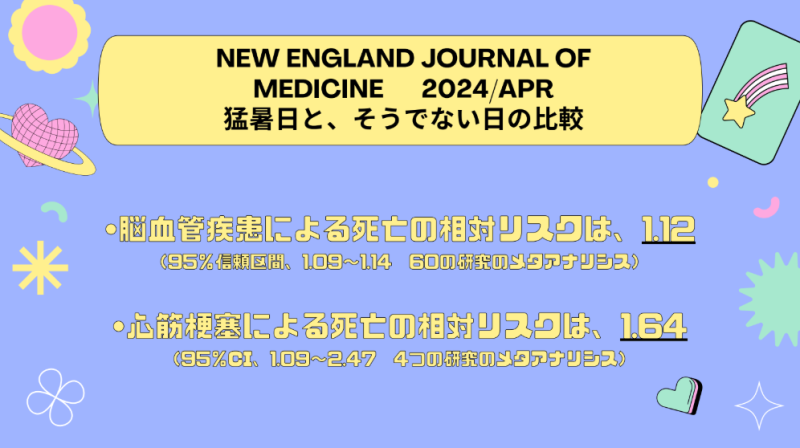

2) 循環器・脳血管アウトカムのリスク

NEJM総説1)が整理するエビデンスでは、猛暑日と非猛暑日の比較で、

・脳血管疾患による死亡:相対リスク 1.12(95%CI 1.09–1.14)(60研究のメタ解析)

・心筋梗塞による死亡:相対リスク 1.64(95%CI 1.09–2.47)(4研究のメタ解析)

と報告されています。

臨床実感として「暑い日は心肺が不安定になる」だけでなく、実際に致死的アウトカムが増えることを押さえるべきです。

・脳血管疾患による死亡:相対リスク 1.12(95%CI 1.09–1.14)(60研究のメタ解析)

・心筋梗塞による死亡:相対リスク 1.64(95%CI 1.09–2.47)(4研究のメタ解析)

と報告されています。

臨床実感として「暑い日は心肺が不安定になる」だけでなく、実際に致死的アウトカムが増えることを押さえるべきです。

3) なぜプライマリ・ケアがカギか

極端高温の健康影響、暑熱関連疾患は閾値的というより連続的に悪化し、慢性疾患の増悪・薬剤との相互作用・社会的脆弱性が重なって現れます。救急外来混雑が増す一方で、家庭や施設、職場・学校の「予防」と「早期対応」はプライマリ・ケアが対応できることです。

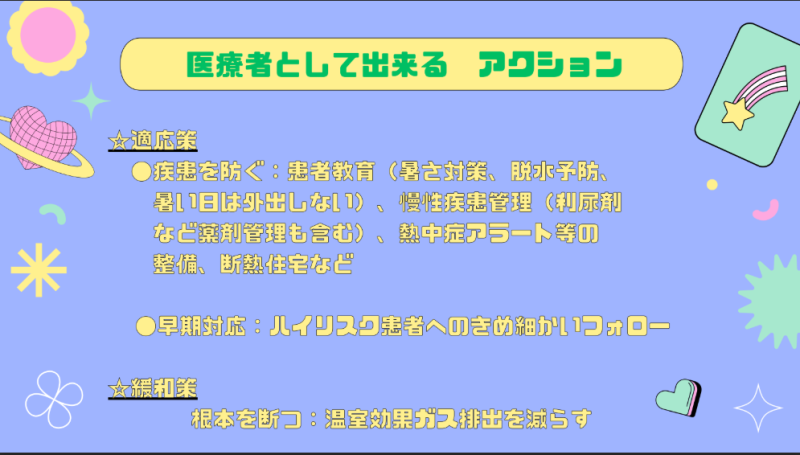

プライマリ・ケアとして明日からできるアクション

☆適応策(健康被害を減らす)

① 疾患を防ぐ(予防教育・薬剤調整・住環境の改善)

・患者教育:こまめな水分・塩分補給、日中の外出回避、軽装、扇風機・エアコンの適正使用(高齢者の「もったいない」心理への介入を含む)。

・慢性疾患管理:利尿薬・SGLT2阻害薬・メトホルミンなど、脱水/腎機能低下でリスクが増す薬剤の見直しと夏季Plan(クレアチニン・eGFRモニタ、急性疾患時の一時中断「シックデイルール」周知)。

・熱中症アラートや地域のクーリングセンター情報を診察時に共有(貼り紙・配布資料・電子問診リマインド)。

・断熱・遮熱・換気:住環境の断熱改修や遮光カーテン、夜間換気の指導。住宅医療連携(ケアマネ・保健師・自治体)で在宅の熱リスク評価をルーチン化。

② 早期対応(ハイリスクのきめ細かいフォロー)

・ハイリスク抽出:独居高齢、CKD/心不全/COPD、抗コリン薬・向精神薬使用、屋外労働者、路上生活者、乳幼児、認知症。

・高温予報時の事前連絡:看護外来・薬剤師・地域包括と連携し、「暑さ見守りコール」と経口補水液・冷却材・扇風機/エアコン稼働確認。

・バイタルと検査:夏季のBP変動・体重変動チェック、易脱水患者ではBUN/Cr・Na/Kの低閾値モニタ。

・受診行動の合意形成:家族・施設と「いつ救急要請するか」をトリアージカードに明文化(意識障害・歩行不能・体温上昇・乏尿等)。

・患者教育:こまめな水分・塩分補給、日中の外出回避、軽装、扇風機・エアコンの適正使用(高齢者の「もったいない」心理への介入を含む)。

・慢性疾患管理:利尿薬・SGLT2阻害薬・メトホルミンなど、脱水/腎機能低下でリスクが増す薬剤の見直しと夏季Plan(クレアチニン・eGFRモニタ、急性疾患時の一時中断「シックデイルール」周知)。

・熱中症アラートや地域のクーリングセンター情報を診察時に共有(貼り紙・配布資料・電子問診リマインド)。

・断熱・遮熱・換気:住環境の断熱改修や遮光カーテン、夜間換気の指導。住宅医療連携(ケアマネ・保健師・自治体)で在宅の熱リスク評価をルーチン化。

② 早期対応(ハイリスクのきめ細かいフォロー)

・ハイリスク抽出:独居高齢、CKD/心不全/COPD、抗コリン薬・向精神薬使用、屋外労働者、路上生活者、乳幼児、認知症。

・高温予報時の事前連絡:看護外来・薬剤師・地域包括と連携し、「暑さ見守りコール」と経口補水液・冷却材・扇風機/エアコン稼働確認。

・バイタルと検査:夏季のBP変動・体重変動チェック、易脱水患者ではBUN/Cr・Na/Kの低閾値モニタ。

・受診行動の合意形成:家族・施設と「いつ救急要請するか」をトリアージカードに明文化(意識障害・歩行不能・体温上昇・乏尿等)。

☆緩和策(根本原因=温室効果ガスを減らす)

・院内の低炭素化:空調の適正設定・断熱、LED化、再エネ電力切り替え、移動・調達・廃棄(特にプラスチック・滅菌材)での排出削減。

・処方・検査の適正化:過剰医療の抑制は健康影響の低減と排出削減の二重利益。

・コミュニティ連携:自治体のクールシェア/グリーンインフラ、学校・企業の暑熱対策就労規範づくりに医師会・学会として参画(日本プライマリ・ケア連合学会は臨床医療界初の気候非常事態宣言を発出し、その対応を行っています:浜松宣言 リンクを)。

日本の温室効果ガスの約5%を出しているヘルスケア産業。プライマリ・ケアに関わる医療従事者は、他のヘルスケア従事者だけでなく、一般住民や行政関連など多くの方々と関わる機会が多いです。上記の緩和策、適応策を伝えるときに、医療界以外の95%の温室効果ガス排出削減にも寄与出来ます。NEJMは、医療界がケア提供と脱炭素を両立する必要性を繰り返し強調しています3)。そして本NEJM文献のタイトルにもFossil-Fuel Pollution and Climate Changeというサブタイトルがついているように、年間600万人も過剰死亡を出す化石燃料使用4)を減らすことがおおもとの根本策です。

・処方・検査の適正化:過剰医療の抑制は健康影響の低減と排出削減の二重利益。

・コミュニティ連携:自治体のクールシェア/グリーンインフラ、学校・企業の暑熱対策就労規範づくりに医師会・学会として参画(日本プライマリ・ケア連合学会は臨床医療界初の気候非常事態宣言を発出し、その対応を行っています:浜松宣言 リンクを)。

日本の温室効果ガスの約5%を出しているヘルスケア産業。プライマリ・ケアに関わる医療従事者は、他のヘルスケア従事者だけでなく、一般住民や行政関連など多くの方々と関わる機会が多いです。上記の緩和策、適応策を伝えるときに、医療界以外の95%の温室効果ガス排出削減にも寄与出来ます。NEJMは、医療界がケア提供と脱炭素を両立する必要性を繰り返し強調しています3)。そして本NEJM文献のタイトルにもFossil-Fuel Pollution and Climate Changeというサブタイトルがついているように、年間600万人も過剰死亡を出す化石燃料使用4)を減らすことがおおもとの根本策です。

臨床TIPS:外来・在宅での“暑熱カルテ”チェックリスト

| 1. 夏季版薬剤レビュー:利尿薬・SGLT2阻害薬・ACE/ARB・抗コリン薬・抗精神病薬・三環系等 |

| 2. 心腎連関の見張り:体重・浮腫・息切れ・夜間尿、eGFRのトレンド |

| 3. 居住環境:エアコンの有無・電気料金不安・断熱/遮光・独居 |

| 4. 職種・生活パターン:屋外労働・スポーツ・アルコール・日中独居の高齢者 |

| 5. 緊急受診の合図:意識障害/けいれん、体温上昇と発汗低下、めまい・ふらつき、乏尿、起立性低血圧 |

| 6. 教育ツール:熱中症アラートの登録、経口補水液の作り方、涼しい居場所マップ |

実装に生かす視点

・しきい値は「地域ごと」:札幌の30℃と東京の35℃は同じ“95パーセンタイル"でも住民の曝露既知性・断熱性能・緑被率が異なるため、地域適合型の対策設計が必要。

・死因だけを追うと見逃す:ED全体の受診増は、腎・精神・外傷など多岐にわたり、「死亡統計に出ない負荷」が医療現場にのしかかる。救急・総合外来の増員・動線・点滴資材など、暑熱期のマイクロBCPを。

・記録的猛暑では“裾野"が広がる:2023年米国でも暑熱関連救急外来受診が広域かつ長期に増加。日本でも猛暑年は同様のリスク分布が想定される5)。

・死因だけを追うと見逃す:ED全体の受診増は、腎・精神・外傷など多岐にわたり、「死亡統計に出ない負荷」が医療現場にのしかかる。救急・総合外来の増員・動線・点滴資材など、暑熱期のマイクロBCPを。

・記録的猛暑では“裾野"が広がる:2023年米国でも暑熱関連救急外来受診が広域かつ長期に増加。日本でも猛暑年は同様のリスク分布が想定される5)。

まとめ:プライマリ・ケアの「三本柱」

1)予防・教育(適応):患者と地域に“暑さの予防接種"を。

2)早期対応(適応):ハイリスク見える化と事前連絡、検査・薬剤の低閾値介入。

3)脱炭素(緩和):医療現場発の排出削減と、自治体・学校・企業と一体のまちづくり。

2)早期対応(適応):ハイリスク見える化と事前連絡、検査・薬剤の低閾値介入。

3)脱炭素(緩和):医療現場発の排出削減と、自治体・学校・企業と一体のまちづくり。

参考文献

1) Bell ML, Gasparrini A, Benjamin GC. Climate Change, Extreme Heat, and Health. N Engl J Med. 2024;390:1793–1801.。

2) Sun S, et al. Ambient heat and risks of emergency department visits among adults in the United States. BMJ. 2021;375:e065653.

3) NEJM Editors. Fossil-Fuel Pollution and Climate Change — A New NEJM Series. N Engl J Med. 2022.

4) Air pollution deaths attributable to fossil fuels: observational and modelling study BMJ 2023; 383 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077784

5) Cite this as: BMJ 2023;383:e077784CDC. Heat-Related Emergency Department Visits — United States, 2023. MMWR. 2024.

最終更新:2025年10月19日 15時47分