ホームニュースプライマリ・ケア Field LIVE!vol.51/ 「何でも挑戦できる!どこでも活躍できる!そんな総合診療の世界観が大好き」【専攻医】中島梨沙先生

ニュース

プライマリ・ケア Field LIVE!

vol.51/ 「何でも挑戦できる!どこでも活躍できる!そんな総合診療の世界観が大好き」【専攻医】中島梨沙先生

今回インタビューしたのは、南奈良総合医療センター 総合診療科の中島梨沙先生。この春から総合診療の道に進まれた、専攻医1年目の先生です。学生時代の総合診療との出会いや、初期研修を経ても揺るがず総合診療を志した理由、今後の医師像などについてお話を聞きました。

好奇心の赴くまま扉を叩いたら総合診療と出会えた

― 中島先生が医師を志した理由を教えてください。

幼い頃から医師という職業が身近でした。父親が外科医でしたし、私自身、幼稚園児のときに入院したり皮膚科に定期通院したりしていました。

医師への憧れが明確になったのは、中学生の時に参加した市中病院での看護師体験イベントです。派遣された場所が偶然にも、父の働く病院で、しかも外科病棟でした。顔が似ているので後輩医師にすぐに父の娘だとバレてしまって。父が手術した患者さんが「あなたのお父さんのおかげや、本当にありがとう」と私にまでお礼を言ってくださったんです。普段父は滅多に仕事の話を家でせず、緊急手術で病院に向かう父を私は黙って見送るだけでした。しかしこんなにも人が喜んでくれる仕事をしているのかと、誇らしく思ったのを覚えています。分かりやすく人を助けられる医師という職業は素敵だなと思いました。

医師への憧れが明確になったのは、中学生の時に参加した市中病院での看護師体験イベントです。派遣された場所が偶然にも、父の働く病院で、しかも外科病棟でした。顔が似ているので後輩医師にすぐに父の娘だとバレてしまって。父が手術した患者さんが「あなたのお父さんのおかげや、本当にありがとう」と私にまでお礼を言ってくださったんです。普段父は滅多に仕事の話を家でせず、緊急手術で病院に向かう父を私は黙って見送るだけでした。しかしこんなにも人が喜んでくれる仕事をしているのかと、誇らしく思ったのを覚えています。分かりやすく人を助けられる医師という職業は素敵だなと思いました。

― 医学部へ進学された頃は、どんな医師を目指していましたか?

患者さんが女性である産婦人科でなら自分が女性であることがアドバンテージになるのではないかと思い、産婦人科医を志していました。現在よりも、自分が女性であるということを意識していたのだと思います。一般的に男性に比べて体力は少ないですし、ライフイベントで遅れを取りやすい。女性医師として働くことの難しさは意識していました。

― 総合診療との出会いはどんなものでしたか?

医学部3回生の時に参加した、「家庭医療学夏期セミナー」という湯河原での合宿です。学内に貼ってあった参加者募集のポスターに「総合診療に興味がある人は是非!」と書いてあったんですね。それで中学生の時に見ていたNHKの『総合診療医ドクターG』みたいな感じなのかな?と思って参加しました。臨床推論を学ぶのかな?と。

― 夏期セミナーに参加して、どう感じましたか?

『ドクターG』とはだいぶん違いました(笑) 。臨床推論は総合診療の一つの側面でしかなく、総合診療はもっと奥深かったんです。様々なワークショップを受ける中で、総合診療の背景に家庭医療学という人文科学的な学問体系があることに驚きました。そして、患者さんの病気だけでなく、家族関係や生活背景、地域のことまで考えて「患者さんの人生に伴走する」という総合診療のスタンスに感動し、「私がなりたいお医者さんは総合診療医・家庭医だったんだ!」と思うことができたんです。

― 他にも、在学中に様々なことに挑戦されたそうですね。合気道、フルマラソン、富士山登山、ミスコンテスト…。

未知の世界に一歩踏み入れること、応援してもらって何かに挑戦することが好きなんです(笑)。医学部合気道部に入ったのは、医師になるために体力をつけたいという思いもありました。またフルマラソン、富士山登頂も明確で分かりやすい目標でいいですよね。大学のミスコンテストは女性のルッキズムを助長するという批判もありますが、私は出場したことで逆にルッキズムから解放されたように思います。ミスコンテストって容姿を競っているように見えて、「いかに自己プロデュースするか」を創意工夫して「どれだけ応援されたか」を競ってるんですよね。SNSで発信する中でそのことに気付けたのはよかったです。

国内外の総合診療の現場で実習を重ね、解像度を高めた

― 卒業前に全国の家庭医・総合診療科の見学をされたそうですね。

6回生の時は自由に実習プログラムを組むことができたんです。日本では、滋賀家庭医療学センター(滋賀県竜王町)、豊田地域医療センター(愛知県豊田市)、一関市国民健康保険藤沢病院(岩手県一関市)で実習をさせていただきました。

また亀田総合病院や亀田ファミリークリニック、沖縄中部病院や沖縄南部医療センターへも見学へ行きました。またアメリカのPittsburgh University のFamily Health Centerでも実習させていただきました。Family Doctorになりたい米国の医学生と出会い、なぜなりたいかを共有し合えたのは大きな経験でした。「生活も大事にしながら、長く続けられる」というのは一つのキーワードでしたね。

また亀田総合病院や亀田ファミリークリニック、沖縄中部病院や沖縄南部医療センターへも見学へ行きました。またアメリカのPittsburgh University のFamily Health Centerでも実習させていただきました。Family Doctorになりたい米国の医学生と出会い、なぜなりたいかを共有し合えたのは大きな経験でした。「生活も大事にしながら、長く続けられる」というのは一つのキーワードでしたね。

― 数多くの地域医療の現場へ足を運ばれたのですね。

大学の提携病院以外は、直接アポイントメントを取りました。プライマリ・ケア連合学会の夏期セミナーがきっかけでできた、人との繋がりのおかげでもあります。どの病院でも総合診療医の先生方がやりがいを持って楽しそうに働き、キラキラしていたのが印象的でした。キャリアパスがまだ不明瞭で学生が不安を覚えやすい領域ではありますが、私は実際の現場を見てから「私にもチャレンジできそう」と思いました。

― 実習先での印象的な出来事はありますか?

豊田地域医療センターで、橋川有里先生に1日密着させていただいたことです。訪問診療だけでなく、2人のお子さんの保育園のお迎えに同行したり、ご自宅にお伺いしたりして、プライベートな時間にお邪魔させてもらったんです。仕事と育児・家事を両立されて大変そうなのに、充実と幸福に満ちた表情をされていたんですよ。当時は「母親業もしている女性医師」のロールモデルが私の周りにいなかったので、数年先を行く先輩医師のリアルな姿に勇気をいただきました。

「もっと成長したい」ワクワクが持続する研修プログラム

― 卒後の研修先に南奈良総合医療センターを選んだ理由は?

成長できそう!と感じられて、直感的にワクワクできる初期研修先を探していました。その両方にヒットしたのが「南奈良総合医療センター」でした。事前見学の際に総合診療医で教育研修担当でもある天野雅之先生とお話して、医師としても、人としても尊敬できる方だと思えたのが、大きな決め手です。「南和の医療は南和で守る」というスローガンを病院が掲げるほど地域密着型であり、ドクターヘリや訪問診療にも積極的なこと、総合診療科の先生の人数が多いことにも心惹かれました。

― 初期研修医として働いた感想を聞かせてください。

「大事にされている」と研修医が感じながら、のびのびと働ける最高の環境です。研修医それぞれの指向性に沿ったローテート研修を組んでもらえますし、診療科もフレキシブルに調整してもらえます。また、研修医が業務から離れて丸1日フリーで学びや振り返りに集中できる「レジデントデイ」と呼ばれる日が月1回あるんです。キャンプファイヤーのように皆で輪になって、一人ひとりが気づきや悩みをアウトプットする時間もあり、天野先生が丁寧なフィードバックをして下さいます。人によって異なる得意不得意が一切否定されることなく、それを知るための研修期間なんだよと肯定してもらえる感覚です。心理的安全性が担保されているからこそ、ワクワクを大事にしながら成長できると感じます。

ー春からは南奈良総合医療センターで総合診療の道に進まれたのですね。ブレなかった理由は?

総合診療志望が揺らがなかったのは、「3つの繋がり」のおかげだと思っています。「3つの繋がり」というのは、縦の繋がり、横の繋がり、斜めの繋がりです。

縦の繋がりは南奈良での天野先生や先輩医師との繋がりを指しています。先輩医師と回診する中で、ドラマに立ち会うことがあるんですよね。透析を拒否されていた腎不全の患者さんの本当の願いを深ぼっていく中で患者さんが涙される場面があったり。

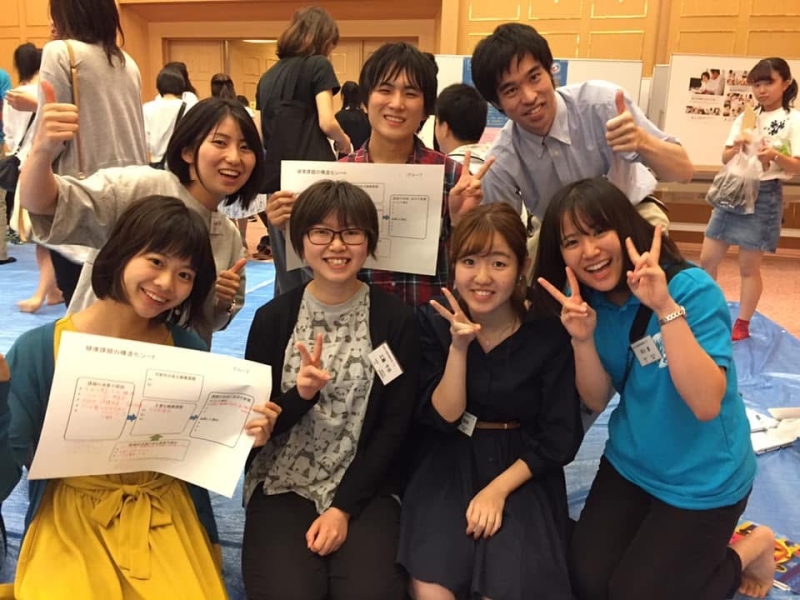

横の繋がりは家庭医を目指す他病院の同期たちとの繋がり。夏期セミナーで出会った同期もそうですし、CFMDユースの同期もそうです。CFMDユースでは、CFMD東京の藤沼康樹先生が、7人の初期研修医を対象に2年間メンタリングプログラムを組んでくださったんです。浮間診療所で振り返り合宿をしたりなんかもして。研修する中でぶつかる悩みを共有したりしながら、総合診療医•家庭医のポジティブなアイデンティティを確立できたと感じます。

斜めの繋がりは、自施設外での先輩家庭医との繋がりを指します。先ほどお話ししたメンターの藤沼先生もそうです。藤田総診のアントレプレナーシッププロジェクトにも参加していたので、石原稜己先生にも定期的にメンタリングしてもらっていました。自己省察の時間を取れたのは大きかったです。

縦の繋がりは南奈良での天野先生や先輩医師との繋がりを指しています。先輩医師と回診する中で、ドラマに立ち会うことがあるんですよね。透析を拒否されていた腎不全の患者さんの本当の願いを深ぼっていく中で患者さんが涙される場面があったり。

横の繋がりは家庭医を目指す他病院の同期たちとの繋がり。夏期セミナーで出会った同期もそうですし、CFMDユースの同期もそうです。CFMDユースでは、CFMD東京の藤沼康樹先生が、7人の初期研修医を対象に2年間メンタリングプログラムを組んでくださったんです。浮間診療所で振り返り合宿をしたりなんかもして。研修する中でぶつかる悩みを共有したりしながら、総合診療医•家庭医のポジティブなアイデンティティを確立できたと感じます。

斜めの繋がりは、自施設外での先輩家庭医との繋がりを指します。先ほどお話ししたメンターの藤沼先生もそうです。藤田総診のアントレプレナーシッププロジェクトにも参加していたので、石原稜己先生にも定期的にメンタリングしてもらっていました。自己省察の時間を取れたのは大きかったです。

総合診療・家庭医療の認知度アップのための広報活動にも尽力

― プライマリ・ケア学会では、現在どんな委員会活動を?

広報委員会のメンバーとして主に学会の公式YouTubeを使ったPR活動をしています。まず、一般視聴者向けのチャンネル『あなたのかかりつけ医チャンネル』で健康維持や生活の質を向上させるのに役立つ動画をアップロードしています。私が出演したものだと「あいうべ体操」という視覚的に分かりやすい動画を作りました。さらにもう1つ医師向けのチャンネル『JPCA広報室』もあります。そちらでは総合診療医・家庭医を目指してくれる医学生や若手医師を増やすことを目的に、総合診療の魅力や役割を伝え、学会やイベントの情報発信を行っています。

― 「あなたのかかりつけ医チャンネル」って、いいですね。

キャッチーなワードは、総合診療医の概念を分かりやすく伝えるため。臓器を特定せずに幅広く診てくれるよ、子どもからお年寄りまで誰でも気軽に心身の困り事を相談できる担任の先生みたいな感じだよ、あなたの人生にずっと伴走してくれる医師が総合診療医・家庭医だよって。総合診療の概念は一般の人にこそ響きやすい気がしているので、一般向け・医師向けの2チャンネル体制で総合診療全体の認知度とニーズを高めていく戦略です。「あなたのかかりつけ医チャンネル」は、また試行段階で私を含む6人の若手医師が出演しています。それぞれの個性や得意を生かして発信できること、視聴者が見たいと思うことを探りながら、ワクワク感のある情報発信をしていきたいです。

― 近い将来の目標を、ぜひお聞かせください。

まずは自分自身が身軽に動ける今の時期に目の前の患者さんと真摯に向き合って臨床経験を数多く積み、ベーシックなことを一通りできる総合診療医に早く成長したいですね。また後輩を育てられるように指導者としてのスキルも上げていきたいです。

10年後にどこで働いているかは自分でもわかりませんし、その不確実さが面白いです。働く地域や病院など活躍フィールドの広さが総合診療の良さであり、何にでもなれる、何事にも挑戦できるという感覚がとても好きなんです。医師を目指していた当初に思い描いていた産婦人科医も、視点を変えると総合診療医や家庭医だからできる女性の心身の健康支援(ウィメンズヘルス)があるように感じています。今後自分がどう成長していくのか、私自身も楽しみです!

10年後にどこで働いているかは自分でもわかりませんし、その不確実さが面白いです。働く地域や病院など活躍フィールドの広さが総合診療の良さであり、何にでもなれる、何事にも挑戦できるという感覚がとても好きなんです。医師を目指していた当初に思い描いていた産婦人科医も、視点を変えると総合診療医や家庭医だからできる女性の心身の健康支援(ウィメンズヘルス)があるように感じています。今後自分がどう成長していくのか、私自身も楽しみです!

プロフィール

南奈良総合医療センター 総合診療科 専攻医

中島梨沙(なかじま・りさ)

【経歴】

2023年 神戸大学 医学部 卒業

2025年 南奈良総合医療センター 初期臨床研修 終了

2025年 南奈良総合医療センター 総合診療プログラム 専攻研修 開始

【所属学会】

日本プライマリ・ケア連合学会

日本病院総合診療医学会

日本内科学会

中島梨沙(なかじま・りさ)

【経歴】

2023年 神戸大学 医学部 卒業

2025年 南奈良総合医療センター 初期臨床研修 終了

2025年 南奈良総合医療センター 総合診療プログラム 専攻研修 開始

【所属学会】

日本プライマリ・ケア連合学会

日本病院総合診療医学会

日本内科学会

取材後記

「ワクワク」「キラキラ」といった感覚を大切に、とてつもない好奇心と吸収力で成長し続けている中島先生。最後に「なりたい医師像」として、「総合診療医として病気はもちろん、世の中の不条理や社会課題にもきちんと向き合える人間でありたい」と熱い思いを添えて下さいました。中島先生にしか表現できない総合診療医・家庭医の価値観を、中島先生らしい発信力で伝えていただけることを楽しみにしています。

最終更新:2025年05月12日 22時22分