ホームニュースがんとプライマリ・ケア遠隔地のがん患者に支持療法を届けるために

ニュース

がんとプライマリ・ケア

遠隔地のがん患者に支持療法を届けるために

がん診療に関するプライマリ・ケアワーキンググループの宮地康僚です。

2025年5月18日、和歌山で行われました第10回がんサポーティブケア学会学術集会におけるパネルディスカッション「遠隔地からの患者に支持療法を届けるために~プライマリケア医との協同」に、西先生と私の二名が参加してまいりましたので報告いたします。

2025年5月18日、和歌山で行われました第10回がんサポーティブケア学会学術集会におけるパネルディスカッション「遠隔地からの患者に支持療法を届けるために~プライマリケア医との協同」に、西先生と私の二名が参加してまいりましたので報告いたします。

がんサポーティブケア学会

がんサポーティブケア学会は、「がん医療の支持療法を通じてがんに伴う苦しみのない社会をめざす」学会です。今回のパネルディスカッションにおいてはプライマリ・ケア医とがん治療医との協同に着目し、双方の視点から、協同における着眼点、取り組み、課題、そして方向性について講演・議論をいたしました。

がん医療における遠隔地からの通院の課題

がん診療はがん治療を受けるだけでなく、支持療法や生活の支援、日々の体調変化など多岐にわたり、その対応にはがん治療を扱う病院のみでは限界があります。しかし、その専門性の高さから、がんを持つ患者さんはしばしば遠隔地からがん治療医の病院へ通院しており、時間的、費用的に大きな負荷を強いられているという課題があります。

当日の様子

北海道と千葉、そして茨城におけるがん治療医やプライマリ・ケア医の立場から講演と、どのような協同の体制を構築していけるかについて議論をしました。

プライマリ・ケア医である西先生は、プライマリ・ケア医のがん治療への関わりの実際とその障壁を紹介し、「がん診療に関わりたいと思っているプライマリ・ケア医は多くいるが、知識、連携、システム面での課題がある。乗り越えるためには教育、啓発、気軽な相談関係が必要で双方が一歩を踏み出すことが必要。」と述べました。

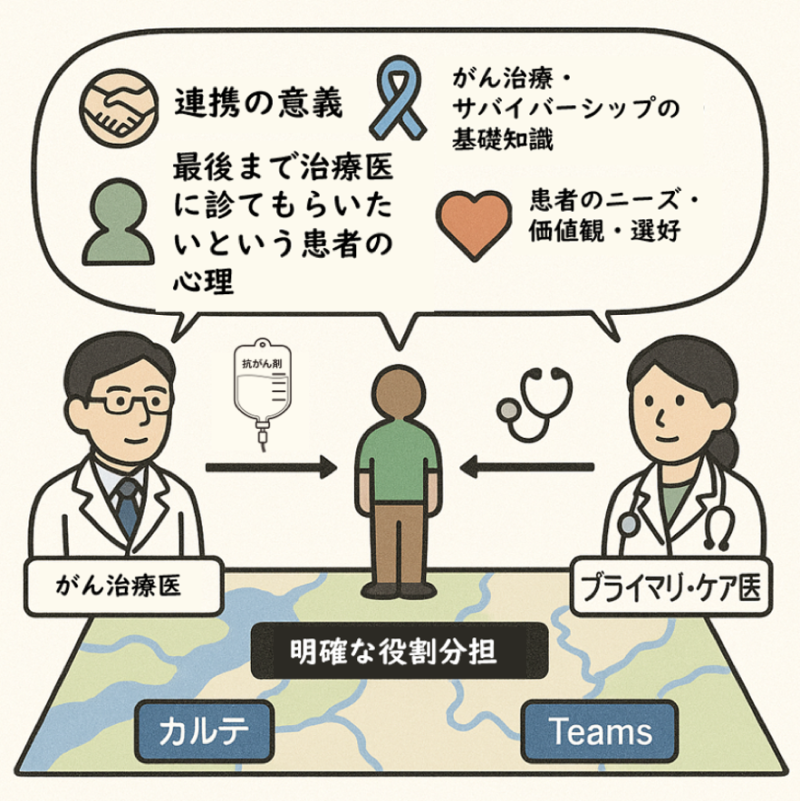

一方、私は腫瘍内科医の立場から、自施設での取り組みを、特に円滑で効果的な情報共有システムや顔の見える関係作りと教育の観点から提示し、「連携においては常に人間(患者)中心のコミュニケーションが根幹にある必要があり、がん治療医とプライマリ・ケア医の連携の意義などの共通認識、チーム形成、タイムリーで効果的な情報共有システム、明確な役割分担が成功要因である」とまとめました。

プライマリ・ケア医である西先生は、プライマリ・ケア医のがん治療への関わりの実際とその障壁を紹介し、「がん診療に関わりたいと思っているプライマリ・ケア医は多くいるが、知識、連携、システム面での課題がある。乗り越えるためには教育、啓発、気軽な相談関係が必要で双方が一歩を踏み出すことが必要。」と述べました。

一方、私は腫瘍内科医の立場から、自施設での取り組みを、特に円滑で効果的な情報共有システムや顔の見える関係作りと教育の観点から提示し、「連携においては常に人間(患者)中心のコミュニケーションが根幹にある必要があり、がん治療医とプライマリ・ケア医の連携の意義などの共通認識、チーム形成、タイムリーで効果的な情報共有システム、明確な役割分担が成功要因である」とまとめました。

効果的な連携のために

討論では、プライマリ・ケア医とがん治療医とが連携するうえで共有するべき情報として、

①がんや治療によってどのような合併症や副作用が起こりそうか

②これまで本人・家族とどのような話をしてきたか

③不確実な中での予後の見込み

といった、見通しや文脈についてが主に挙げられました。ほかにも、連携ツールが備えておく必要がある要件、多職種を巻き込む方法、そして教育など様々な観点からの議論があり、とても時間が足りないほどでこの課題に取り組む必要性の高さがうかがわれました。

①がんや治療によってどのような合併症や副作用が起こりそうか

②これまで本人・家族とどのような話をしてきたか

③不確実な中での予後の見込み

といった、見通しや文脈についてが主に挙げられました。ほかにも、連携ツールが備えておく必要がある要件、多職種を巻き込む方法、そして教育など様々な観点からの議論があり、とても時間が足りないほどでこの課題に取り組む必要性の高さがうかがわれました。

がんと共に生きる人々は増えており、今回の討論がプライマリ・ケア医とがん治療医とが連携を促進し、目の前の方にニーズ・価値観・選好に基づいた人間中心のケアをcancer journeyを通じて届けるきっかけになればと強く願います。

最終更新:2025年05月21日 20時19分