ニュース

大学ネットワーク

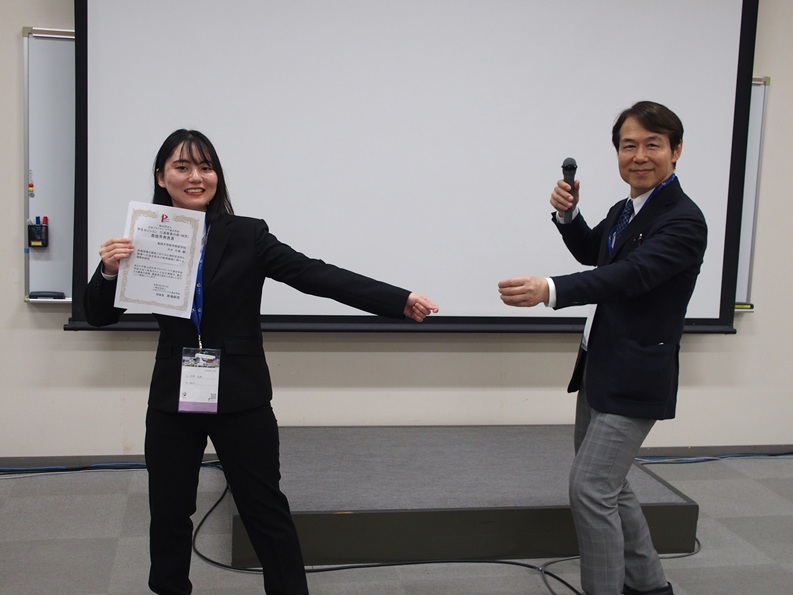

第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.1 <口演発表の部(研究)最優秀発表賞> 島根大学医学部

2025年6月20日(金)〜22日(日)札幌コンベンションセンターで開催された第16回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。過去最多となる、口演発表の部32エントリー、ポスター発表の部89エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「口演発表の部(研究)」で最優秀発表賞を獲得した、島根大学医学部の大井礼美さん、そしてその活動をサポートされた木島庸貴先生からお話をうかがいました。

口演発表の部(研究)最優秀発表賞

##受賞内容

口演発表の部(研究)最優秀発表賞

##演題名

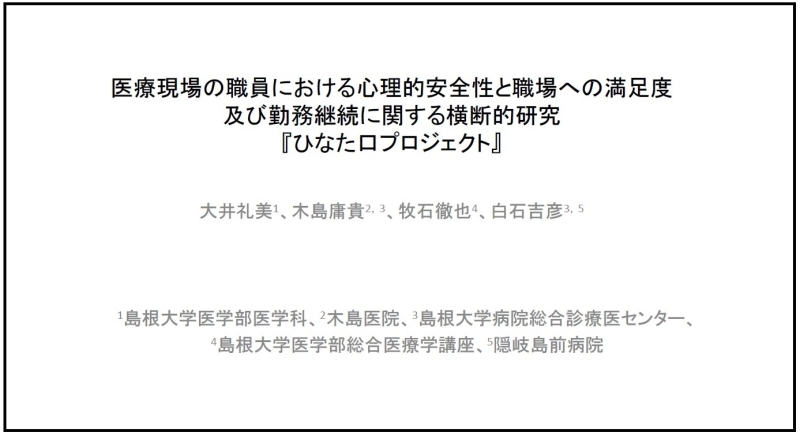

医療現場の職員における心理的安全性と職場への満足度 及び勤務継続に関する横断的研究 『陽口プロジェクト』

##大学

島根大学医学部

##発表者名

大井礼美さん(島根大学医学部医学科6年)

##指導者名

木島庸貴先生(木島医院、島根大学病院総合診療医センター)

牧石徹也先生(島根大学医学部総合医療学講座)

白石吉彦先生(島根大学病院総合診療医センター、隠岐島前病院)

口演発表の部(研究)最優秀発表賞

##演題名

医療現場の職員における心理的安全性と職場への満足度 及び勤務継続に関する横断的研究 『陽口プロジェクト』

##大学

島根大学医学部

##発表者名

大井礼美さん(島根大学医学部医学科6年)

##指導者名

木島庸貴先生(木島医院、島根大学病院総合診療医センター)

牧石徹也先生(島根大学医学部総合医療学講座)

白石吉彦先生(島根大学病院総合診療医センター、隠岐島前病院)

発表演題:医療現場の職員における心理的安全性と職場への満足度及び勤務継続に関する横断的研究 『陽口プロジェクト』

職場チームのパフォーマンス向上には変化への適応と学習行動が不可欠と言える。この学習行動を促す上で重要とされているのが心理的安全性(自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態)の確保である。心理的安全性が高い環境ではメンバーは自由に意見を表明しやすい。実際に心理的安全性はパフォーマンスや満足度と正の相関があることが医療機関の勤務者においても示されている。しかし日本の医療機関における心理的安全性の評価は限定的な調査にとどまっているのが現状である。さらに、発表者の経験から、医療現場ではネガティブフィードバックが多く、陰口や不平不満の少なくない職場環境が散見される。そこで注目したいのが「陰口」の対義語としての「陽口(ひなたぐち)」という概念である。これはメンバー同士がお互いの良い点を間接的に褒め合うことでチームにポジティブな影響を与えるという取り組みであり、一般企業で効果が示されている。医療機関においてもこのようなポジティブな発言が飛び交う職場環境は心理的安全性を高め、職場満足度向上や離職率低下に貢献する可能性があり、本調査を実施することにした。

多様な職種の皆さんに協力いただいたアンケート調査

今回の研究では、手法としてアンケート調査を採用しました。調査にご協力いただいたのは隠岐島前病院に所属されている職員の皆さんです。調査期間は2024年7月22日から8月11日までの22日間でした。

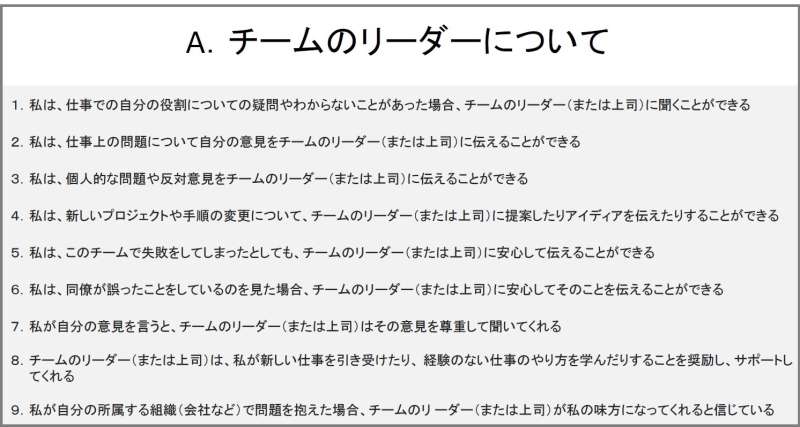

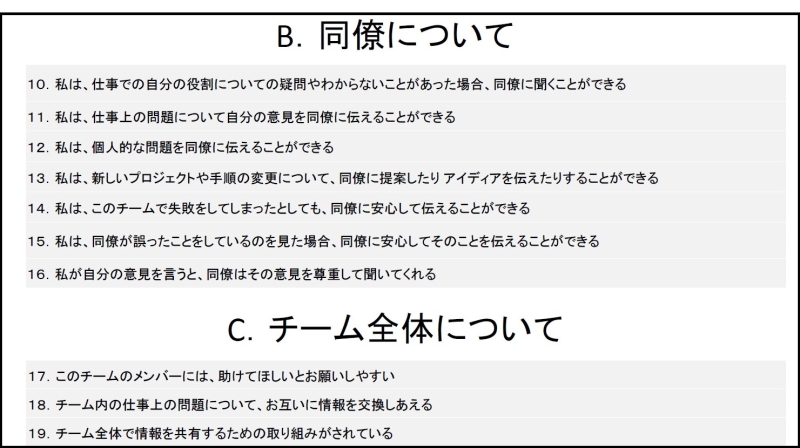

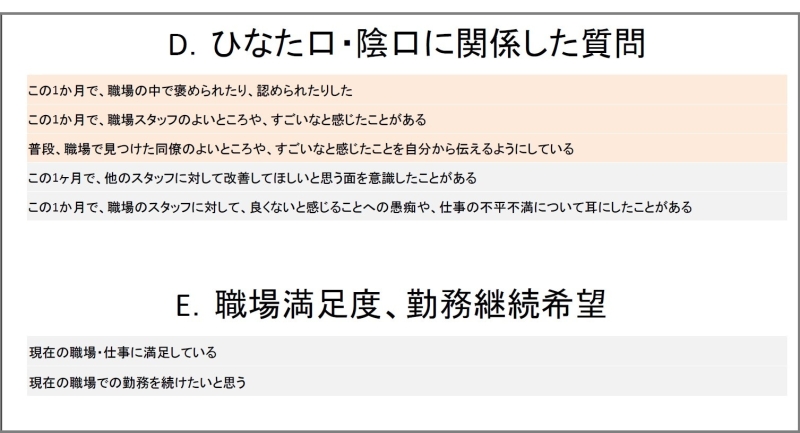

質問項目は、主に心理的安全性に焦点を当てたものとして先行研究に基づき「チームのリーダーについて」「同僚について」「チーム全体について」の3つを設定しました。さらに「他者の陽口・陰口の経験」と「職場満足度・勤務継続希望」という2つの項目も加えています。質問の選択肢は7段階式(1:全くそう思わない~7:非常にそう思う)といたしました。

アンケートの結果ですが、22名の方にご回答いただき、回収率は27.5%となりました。回答してくださった方の内訳は男性が7名、女性が14名、性別未回答の方が1名です。また、皆さんのこれまでの経験についてですが、現職種の経験年数は平均で14.5±7.7年、現職場の勤続年数は平均で9.0±7.3年となっています。

職種別の内訳は看護師(6名)、医師(4名)、作業療法士(4名)、総務(3名)、管理栄養士・調理師(2名)、医事(1名)、医事秘書(1名)、ソーシャルワーカー(1名)です。たくさんの職種の皆さんに協力していただきました。今回のアンケートで得られたデータをもとに、心理的安全性と陽口・陰口の経験が職場満足度および勤務継続希望にどのように関連してくるのかを分析していきました。

質問項目は、主に心理的安全性に焦点を当てたものとして先行研究に基づき「チームのリーダーについて」「同僚について」「チーム全体について」の3つを設定しました。さらに「他者の陽口・陰口の経験」と「職場満足度・勤務継続希望」という2つの項目も加えています。質問の選択肢は7段階式(1:全くそう思わない~7:非常にそう思う)といたしました。

アンケートの結果ですが、22名の方にご回答いただき、回収率は27.5%となりました。回答してくださった方の内訳は男性が7名、女性が14名、性別未回答の方が1名です。また、皆さんのこれまでの経験についてですが、現職種の経験年数は平均で14.5±7.7年、現職場の勤続年数は平均で9.0±7.3年となっています。

職種別の内訳は看護師(6名)、医師(4名)、作業療法士(4名)、総務(3名)、管理栄養士・調理師(2名)、医事(1名)、医事秘書(1名)、ソーシャルワーカー(1名)です。たくさんの職種の皆さんに協力していただきました。今回のアンケートで得られたデータをもとに、心理的安全性と陽口・陰口の経験が職場満足度および勤務継続希望にどのように関連してくるのかを分析していきました。

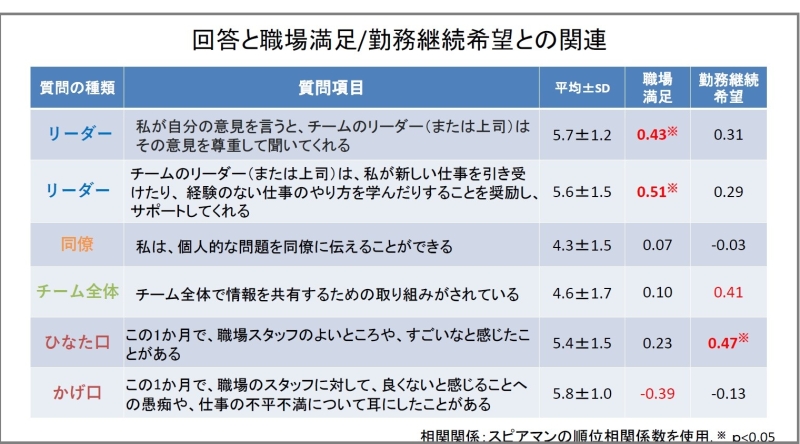

リーダーと職場満足度に明確な相関関係が

今回の分析の結果からいくつかの点が明らかになりました。まず心理的安全性についてですが、リーダーと職場満足度には正の相関があることが分かりました。つまりリーダーに対して心理的な安全を感じるほど職場満足度も高まる傾向があると言えます。またチーム全体での情報共有の取り組みは、勤務継続希望と正の相関が認められました。活発な情報共有が行われているチームでは働き続けたいという気持ちが強くなる可能性があるということですね。一方で同僚やチームメンバー個人との関係性については、職場満足度や勤務継続希望との明確な相関は見られませんでした。

次に陽口や陰口に関してですが「同僚から褒められる経験」や「凄いと思える同僚の存在」は、勤務継続希望と正の相関があることが分かりました。ポジティブな交流や尊敬できる同僚がいることは、長く働き続けたいという気持ちにつながるのかもしれません。一方で、職場で陰口を認識していると職場満足度とは負の相関があることも明らかになりました。陰口があると感じる職場では満足度が低くなる傾向にあるようです。

次に陽口や陰口に関してですが「同僚から褒められる経験」や「凄いと思える同僚の存在」は、勤務継続希望と正の相関があることが分かりました。ポジティブな交流や尊敬できる同僚がいることは、長く働き続けたいという気持ちにつながるのかもしれません。一方で、職場で陰口を認識していると職場満足度とは負の相関があることも明らかになりました。陰口があると感じる職場では満足度が低くなる傾向にあるようです。

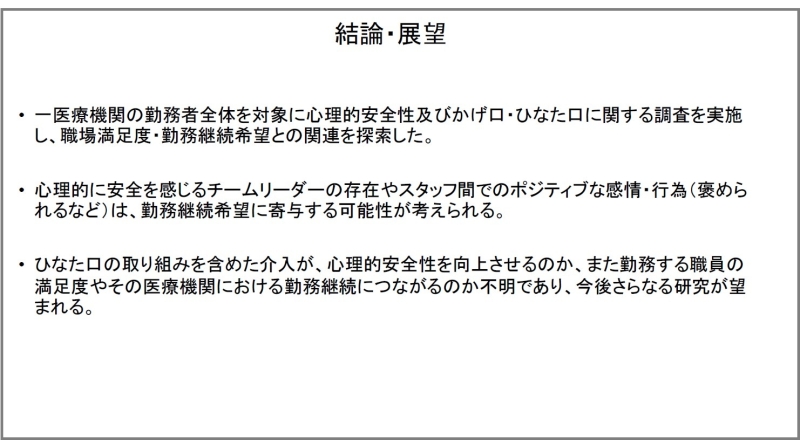

「褒められる」というポジティブな感情の可能性

これらの結果をまとめると、心理的に安全だと感じられるチームリーダーの存在やスタッフ間での「褒められる」といったポジティブな感情や行為は、皆さんの職場満足度や勤務継続希望に繋がる可能性があるというのが私たちの考えです。

とは言うものの、陽口を促すような取り組みが実際に心理的安全性を高めるのか、そしてそれが職員の皆さんの満足度や医療機関への勤務継続に影響を与えるのかについては、今回の研究だけではまだ不明な点も多く残っています。そのため、この点については今後のさらなる研究が必要だと感じています。

とは言うものの、陽口を促すような取り組みが実際に心理的安全性を高めるのか、そしてそれが職員の皆さんの満足度や医療機関への勤務継続に影響を与えるのかについては、今回の研究だけではまだ不明な点も多く残っています。そのため、この点については今後のさらなる研究が必要だと感じています。

― 今回の研究テーマを思いついたきっかけは何だったのでしょうか?

大井:私の友人の一言がきっかけです。その友人は看護師として働いているのですが、ある時「職場ではネガティブなフィードバックはたくさん受けるけれど、褒められることは滅多にない」と言ったんです。それだけではなく、「だから自分のしていることが正しいかどうか戸惑うことがある」「信頼できる同僚が辞めていくこともそのことに関係があるように思える」とも言っていました。私はまだ現場に出たことはないのですが、実習は経験しています。その中で「どこができなかったか」「どこを改善すべきか」に重きが置かれていることは感じていました。医療の現場では「きちんとできて当たり前」という考えがあるので、褒めることが少ないのではないかと思われます。それが現場で働く人たちにどのような影響を与えているのかに関心を持ちました。

― 「陽口」(ひなたぐち)という考え方がユニークでした。

大井:もともと陽口を用いて職場環境を向上する取り組みは、一企業で試行されていたんです。私は社会的課題を解決するためのアクションを起こすセミナーに参加していたのですが、そこで私の友人の話などを思い出し、何かアプローチできないかと考えていた時に知ったのがこの陽口の取り組みでした。私自身の課題感や、その手法を医療の現場で活用できないかということを木島先生や牧石先生、白石先生にご相談したら、「それは面白いから、ぜひチャレンジしたほうがいい」「研究としてやってみる価値があると思う」とおっしゃっていただいて取り組むことになった経緯があります。具体的に評価をするとなると数値化が必要になってくるので、「どういう指標を使うか」といった点を中心として多くのアドバイスをいただきました。例えば、いくつかの先行研究や分析方法を提示していただくといったことです。それに応じてアンケート内容を詰めていきました。

― 今回の研究で苦労した件はどういったところでしたか?

大井:もともとは私が関心を持ったという些細なきっかけで始めた研究ですが、それに実際に医療の最前線で働いていらっしゃる方々からご協力いただくことになりました。しかも、おうかがいする内容はそれなりにセンシティブなので、そのあたりの調整ややりとりは丁寧に進めていくことを心がけました。ただ、アンケートの回収率が予想よりも高くなかったことは反省点のひとつとしてあげられます。当初の予想として40件くらいは回収できるかなと思っていたのですが、最終的には22件となりました。これは今後の課題として取り組んでいかなければならないことだと思っています。

― 今後も研究は続けていくお考えなのですね。

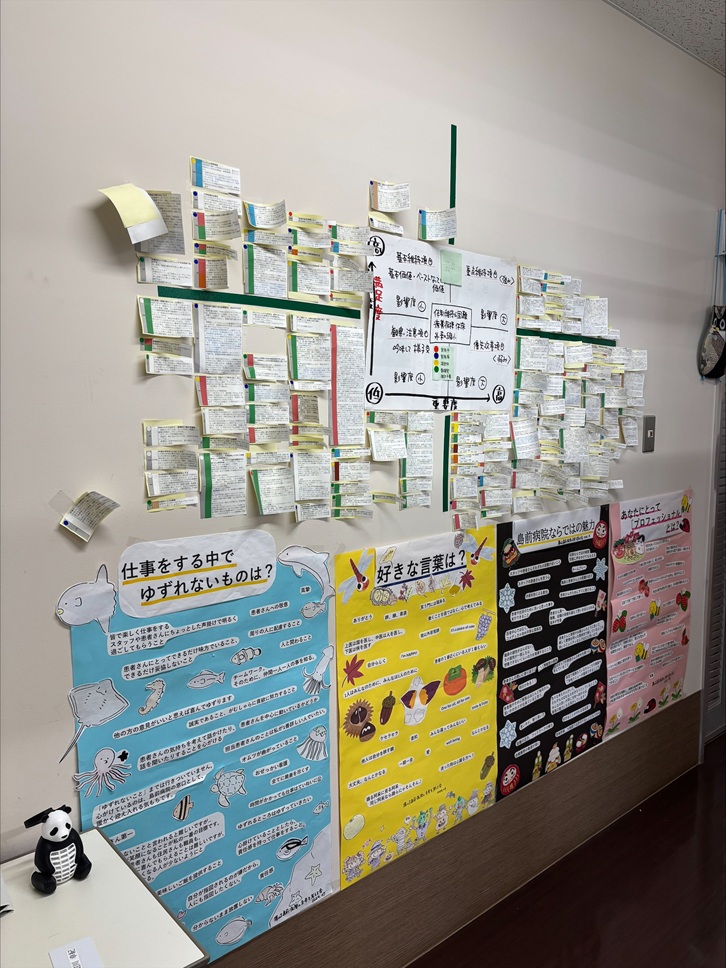

大井:はい。すでに今回の研究結果をもとにした介入研究を進めているところです。実際に隠岐島前病院の17名の職員の方々にインタビューをして、陽口(他の職員の方々の良いところ)を話していただいています。最終的にはその音源を編集して職員の皆さんに聞いていただく予定です。そのことで心理的安全性や勤務継続希望がどう変化しているかを明らかにしようと考えています。また、次のアンケート実施時には、私とのそうしたやりとりを思い出しながら回答していただけることも増えるのではないかと思っています。

― 木島先生におうかがいします。大井さんからご相談を受けた時、どのように思われましたか?

木島:面白いと思いました。もともとは大井さんが「陽口」の研究にすごく興味を持っていて「ぜひこれで何かやりたい」という話だったんです。ただ、この「陽口」の研究を行うには、やはり「職場の雰囲気を測る尺度」が必要になってきます。そこで彼女が見つけてきたのが「職場の心理的安全性尺度」という指標でした。この心理的安全性を測る質問紙は研究として妥当性や信頼性が検証されているのですが、病院単位で調査された報告はなかったんですね。だから「まずは病院単位でやってみよう」という話になったんです。

ところが、いざやろうとすると、アンケートに回答してもらうだけの単純な話ではありませんでした。職員の方からしたら、「心理的安全性を測られる」ということは負担にもなるし、抵抗感もあるという話になったんです。また、当然病院側としても、「これをやることによって、うちにどんな情報がもたらされるんだろう?」ってところは気になりますよね。それもあって病院の担当者の方とオンラインで何度か話し合って、アンケート内容や結果の共有について合意ができました。大井さんが「調整ややりとりは丁寧に進めていった」と言ったのはそのあたりのことですね。

ところが、いざやろうとすると、アンケートに回答してもらうだけの単純な話ではありませんでした。職員の方からしたら、「心理的安全性を測られる」ということは負担にもなるし、抵抗感もあるという話になったんです。また、当然病院側としても、「これをやることによって、うちにどんな情報がもたらされるんだろう?」ってところは気になりますよね。それもあって病院の担当者の方とオンラインで何度か話し合って、アンケート内容や結果の共有について合意ができました。大井さんが「調整ややりとりは丁寧に進めていった」と言ったのはそのあたりのことですね。

― 大井さんの情熱を先生方が支えたと言えそうです。

木島:正直なことを言うと、結果によっては「波風が立つかな」という心配もありました(笑)。しかしそうならなかったのは、大井さんが一生懸命に頑張ってくれたからでしょうね。やはり大井さんの発案で始まったというのがすごく大きかった。医学生ならではの、「これってどうなんだろう?」っていう素朴な疑問や「これが大事なんだ」という情熱って本当にすごいエネルギーなんです。彼女自身が「これ、すごく興味あるんです!」「これってめちゃくちゃ大事だと思うんです!」ということで、周りも「そうか、だったら手伝ってあげようか」という気持ちになるんですよね。大井さんが積極的に動いてくれて議論を重ねたことで病院側も協力してくれて、無事に実現できたという流れですね。それらが成果に結びついて本当に良かったと思います。

― 大井さんは将来どのような医師になりたいとお考えですか?

大井:私自身、どのような医師になりたいかは常に考え続けてきました。今この質問をいただくと、本当に多くの方々の顔が浮かび、「ああ、この人のようになりたい、あの人のようになりたい」という思いがあふれてきて言葉で表現するのは少し難しいと言えます。

ただ、少なくとも言えるのは、私がやりたいことを実現できるようにと、これまでたくさんの方々から協力していただいたことは忘れずにいたいということです。自分もいつか、その恩を別の誰かに返せるような存在になりたいというのが私の思いです。困っている人から「あの人に頼ろう」と思ってもらえるような実力も身につけていきたいと思います。

また、どんな職種であっても互いの良いところを素直に「いいね」と認め合える人たちは、自分たちの仕事に自信を持ち、前向きに取り組んでいるはずです。私もそうありたいと願っています。まだ、どの診療科目に進むかは決めていませんが、目の前の患者さんの問題を解決できるようになることが、今の私の一番の目標です。

ただ、少なくとも言えるのは、私がやりたいことを実現できるようにと、これまでたくさんの方々から協力していただいたことは忘れずにいたいということです。自分もいつか、その恩を別の誰かに返せるような存在になりたいというのが私の思いです。困っている人から「あの人に頼ろう」と思ってもらえるような実力も身につけていきたいと思います。

また、どんな職種であっても互いの良いところを素直に「いいね」と認め合える人たちは、自分たちの仕事に自信を持ち、前向きに取り組んでいるはずです。私もそうありたいと願っています。まだ、どの診療科目に進むかは決めていませんが、目の前の患者さんの問題を解決できるようになることが、今の私の一番の目標です。

大学ネットワーク委員会

##JPCA2025学術大会 口演発表の部 授賞式 プレゼンテーター

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

石川鎮清先生(大学ネットワーク委員会)

鈴木富雄先生(大学ネットワーク委員会)

##受賞者インタビュー 取材オブザーバー参加

石川鎮清先生(大学ネットワーク委員会)

最終更新:2025年11月05日 16時26分