ホームスキルアップCurrent topics - プライマリ・ケア実践誌健康と社会を考える/COVID-19パンデミック下のプライマリ・ケア診療 −SDHの視点を通して−

スキルアップ

Current topics - プライマリ・ケア実践誌

健康と社会を考える/COVID-19パンデミック下のプライマリ・ケア診療 −SDHの視点を通して−

はじめに

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックをWHOが宣言してから、本稿を執筆している2020年10月時点で早くも7ヵ月が経過した。同月には国内の累計感染者数が9万人を超えた。国立感染症研究所による「調整救命率」を基にした8月のデータでは、COVID-19の国内全体の致死率は0.9%で、0〜69 歳は 0.2%、70歳以上で8.1%という推計値が示されるなど、感染症の重篤度に関する知見が集積している。一方、8月までに休業・廃業した企業は3万5,816社と前年同時期よりも23.9%増、コロナ禍による解雇・雇止めは1月から9月末までに6万人を超え、8月の自殺者数は全国で1,849人と前年に比べて246人(15.3%)増加している。新聞報道では、休園や休校による生活リズムの乱れが子どもたちの健康に影響したり、生活変化や孤独感によって摂食障害が悪化したり飲酒量が増加すること、外出自粛によって認知症が進行することが報告されている。

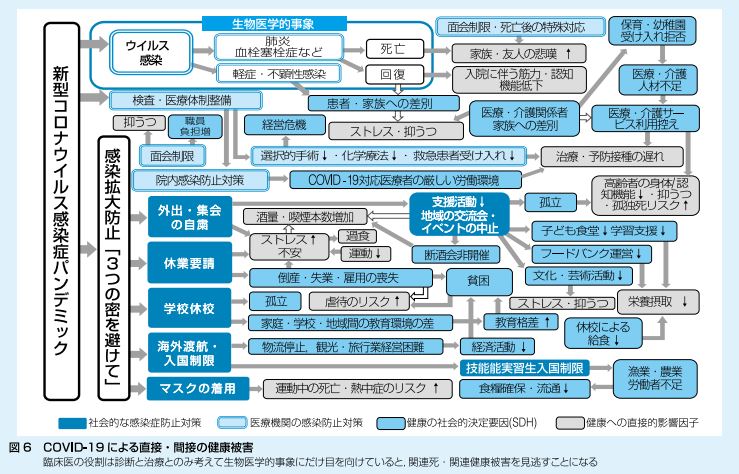

10月13日、厚生労働省に助言する専門家組織は、高齢者施設や医療機関での面会制限が長引き入所者の運動機能や認知機能の低下がみられることから、適切な感染症対策を条件に面会を認める方針を出した。7月からは GoToトラベル、10月からはGoTo Eatキャンペーンがはじまっている。感染拡大防止か経済活動かという対立軸ではなく、不確実ななかでも不安とリスクを軽減する方策が模索されるようになってきた。シリーズ「健康と社会を考える」の前号では、「COVID-19 パンデミックがもたらす健康格差」というタイトルで、健康の社会的決定要因(SDH:social determinants of health)に沿ってCOVID-19が直接・間接にどう影響しているかを図1を示しながら論述した。今号では、診療の現場で起こっているCOVID-19の影響を実際の症例とその振り返りを共有しながら、プライマリ・ケア医としてこれまでとは異なる状況でどう折り合いをつけて患者と向き合っていくのか考えてみたい。

10月13日、厚生労働省に助言する専門家組織は、高齢者施設や医療機関での面会制限が長引き入所者の運動機能や認知機能の低下がみられることから、適切な感染症対策を条件に面会を認める方針を出した。7月からは GoToトラベル、10月からはGoTo Eatキャンペーンがはじまっている。感染拡大防止か経済活動かという対立軸ではなく、不確実ななかでも不安とリスクを軽減する方策が模索されるようになってきた。シリーズ「健康と社会を考える」の前号では、「COVID-19 パンデミックがもたらす健康格差」というタイトルで、健康の社会的決定要因(SDH:social determinants of health)に沿ってCOVID-19が直接・間接にどう影響しているかを図1を示しながら論述した。今号では、診療の現場で起こっているCOVID-19の影響を実際の症例とその振り返りを共有しながら、プライマリ・ケア医としてこれまでとは異なる状況でどう折り合いをつけて患者と向き合っていくのか考えてみたい。

事例紹介

事例 1:診療時間の制約のなかで

66歳女性。母親と同居し介護している。2019年12 月、血便を主訴に受診。他院に紹介し大腸癌の診断で手術が予定されていた。しかし、「コロナが心配」といって受診していないとの連絡を受けた。診療所からも幾度となく電話で 受診を勧奨したが変わらず、母親の外来予約も電話再診が続いた。診療所では、母親に付き添って受診した際に話を聴いたり、本人に電話したりと関係を保つように努力したが、「明日外科にいきます」といって来院しなかったり、「コロナが収まったら……」といったりで受診を先延ばしにしている様子が窺えた。実は、食事療法を中心とする治療院に通っているらしい

〈振り返り〉

標準的な治療を選択しない患者の背景にあるものを見極めたい。しかし、診療所では感染予防対策として、一人あたりの外来診療時間短縮や電話再診を勧めている。このような状況下で患者や家族の意向を聞き取りじっくり話し合って方針を決めていくことのむずかしさを感じている。

〈振り返り〉

標準的な治療を選択しない患者の背景にあるものを見極めたい。しかし、診療所では感染予防対策として、一人あたりの外来診療時間短縮や電話再診を勧めている。このような状況下で患者や家族の意向を聞き取りじっくり話し合って方針を決めていくことのむずかしさを感じている。

事例 2:外出自粛がアルコール依存症を悪化

78歳女性。アルコール性急性肝炎を契機にアルコール依存症と診断された。夫は同診療所に気管支喘息、アルコール性脂肪肝、ベンゾジアゼピン依存症などで通院している。同居する長男は未婚で郵便局に勤務し、脳梗塞、痛風などで都内の大学病院に通院しているという。

女性は、3年半ほど前に中学校の用務員の仕事を辞めてから問題飲酒がはじまったようである。経過中、原因不明の食欲不振と肝機能異常を認めたり自宅前で泥酔して倒れているところを発見されたことがあったが、アルコール依存症と診断されたのはそれから2年後の2019年3月であった。不審に思った主治医が夫の来院を求め、朝からの飲酒に加え泥酔して家事もできない状態が連日あることがわかった。 まず brief intervention(BI)として「アルコール依存症の可能性がきわめて高いこと」、「アルコールが及ぼす健康への悪影響」、「飲酒量を減らす(理想的には断酒)必要があること」を説明し、飲酒量のモニタリングのために飲酒日記をつけるように指導した。

専門医への受診にはつながらなかったが、BIへの反応は良好で、飲酒日記も毎回記録し、一時的に使用したアカンプロサート内服の効果もあってかほぼ断酒できていた。地元の合唱サークルに熱心に通い、歌の稽古を毎回楽しみにしていて、外来受診も定期的にできていた。夫にイネイブリング(依存症者を手助けすることでかえって依存症の回復を遅らせてしまう周囲の人間の行為)があり、妻は禁酒が必要と知りながら本人と一緒に飲酒してしまうことがあったが、飲酒量は少なく毎日ではないということで見守っていた。

しかし、2020年の年明けから通院を自己中断し、夫に連れられて3月に来院したときには、家事はできているものの飲酒量が増加している様子であった。COVID-19のパンデミック発生による自粛の影響で合唱サークルの活動が中止となってしまっていた。自粛解除以降も酒を買いにいく以外は外出せず、家に引き篭もるようになった。5月の受診時には飲酒量の明らかな増加を認め、家事ができなくなるなど社会生活に支障をきたしていた。精神科への受診を再度勧めるも頑なに拒否した。BIを再開し、飲酒日記とアカンプロサート内服を勧めたが、降圧薬や骨粗鬆症の処方薬も含めすべて中断してしまった。本人は「姑が70 歳になるまで介護してから、この歳(姑よりも高齢)になるまで生きたからもういい」、「(自分が死んだあと)棺桶に入るときにどの着物を着せてもらうかばかり考えている」と発言している。

〈振り返り〉

コントロールが困難なアルコール依存が社会的つながりによってよい方向に向かっていたときにコロナ禍に突入した。再三にわたり治療的介入の必要性を伝えたが受け入れられず、主治医として何もすることができない無力感に苛まれた。患者が通院を中断すれば主治医としての自分の役割も終了と考えてよいのではと思うこともあるが、プライマリ・ケア医としてのプロフェッショナリズムの観点から、「どうにもならなくとも見捨てず関係性を継続すること」を目標に毎月の外来でのフォローアップを継続している。

女性は、3年半ほど前に中学校の用務員の仕事を辞めてから問題飲酒がはじまったようである。経過中、原因不明の食欲不振と肝機能異常を認めたり自宅前で泥酔して倒れているところを発見されたことがあったが、アルコール依存症と診断されたのはそれから2年後の2019年3月であった。不審に思った主治医が夫の来院を求め、朝からの飲酒に加え泥酔して家事もできない状態が連日あることがわかった。 まず brief intervention(BI)として「アルコール依存症の可能性がきわめて高いこと」、「アルコールが及ぼす健康への悪影響」、「飲酒量を減らす(理想的には断酒)必要があること」を説明し、飲酒量のモニタリングのために飲酒日記をつけるように指導した。

専門医への受診にはつながらなかったが、BIへの反応は良好で、飲酒日記も毎回記録し、一時的に使用したアカンプロサート内服の効果もあってかほぼ断酒できていた。地元の合唱サークルに熱心に通い、歌の稽古を毎回楽しみにしていて、外来受診も定期的にできていた。夫にイネイブリング(依存症者を手助けすることでかえって依存症の回復を遅らせてしまう周囲の人間の行為)があり、妻は禁酒が必要と知りながら本人と一緒に飲酒してしまうことがあったが、飲酒量は少なく毎日ではないということで見守っていた。

しかし、2020年の年明けから通院を自己中断し、夫に連れられて3月に来院したときには、家事はできているものの飲酒量が増加している様子であった。COVID-19のパンデミック発生による自粛の影響で合唱サークルの活動が中止となってしまっていた。自粛解除以降も酒を買いにいく以外は外出せず、家に引き篭もるようになった。5月の受診時には飲酒量の明らかな増加を認め、家事ができなくなるなど社会生活に支障をきたしていた。精神科への受診を再度勧めるも頑なに拒否した。BIを再開し、飲酒日記とアカンプロサート内服を勧めたが、降圧薬や骨粗鬆症の処方薬も含めすべて中断してしまった。本人は「姑が70 歳になるまで介護してから、この歳(姑よりも高齢)になるまで生きたからもういい」、「(自分が死んだあと)棺桶に入るときにどの着物を着せてもらうかばかり考えている」と発言している。

〈振り返り〉

コントロールが困難なアルコール依存が社会的つながりによってよい方向に向かっていたときにコロナ禍に突入した。再三にわたり治療的介入の必要性を伝えたが受け入れられず、主治医として何もすることができない無力感に苛まれた。患者が通院を中断すれば主治医としての自分の役割も終了と考えてよいのではと思うこともあるが、プライマリ・ケア医としてのプロフェッショナリズムの観点から、「どうにもならなくとも見捨てず関係性を継続すること」を目標に毎月の外来でのフォローアップを継続している。

事例 3: 介護サービス中止により失ったもの・得られたもの

86歳女性。2018年5月、他院より通院困難になったため当院に紹介になった。当時、老衰の診断で寝たきり、全介助、発語なし。前医からはお菓子など食べられるものだけ口にしていればいい、積極的な栄養摂取はさせないでよい、といわれていた。しかし、訪問をはじめてからヘルパーによる援助やデイサービスを利用して食べられるようになり、老衰といわれてか2年、低空飛行ではあるものの安定した状態を保っていた。ケアにかかわる人々は口をそろえて「全介助だけどこんなに食べられるようになってびっくり」といった。ヘルパーは訪問診療のたびに「今日はしゃべった」、「ハンバーグを食べた」など改善したことを嬉しそうに伝えてくれた。

2020年4月、介護者の娘が在宅勤務になりCOVID-19への心配から、介護保険サービスをすべて断って自宅で介護することになった。しかし、これまで介護に携わってこなかった娘には食事介助をはじめ適切な介護が行えなかった。ケアマネジャーやデイサービススタッフは元のサービスに戻せないのかと主治医に訴えてきたが、1ヵ月の間に食事量が極端に減って衰弱し、5月初旬に自宅で最期を迎えた。

〈振り返り〉

医療・介護スタッフは、当初、悲惨なコロナ関連死だと悔やんだ。しかし振り返ってみると、結果は残念であったがこの1ヵ月は本人や家族にとって貴重な日々であった。医療スタッフは介護したいという娘を励まし、娘が不安なときはたびたび臨時往診をした。娘はたった1ヵ月であったがずっと母のそばにいられたことを肯定的にとらえており、「コロナが幸いした」と発言した。かかわった医療・介護スタッフは、その思いを共有した。コロナ禍という状況のなかで、ケアの目標とは何なのかを改めて考えさせられた。

2020年4月、介護者の娘が在宅勤務になりCOVID-19への心配から、介護保険サービスをすべて断って自宅で介護することになった。しかし、これまで介護に携わってこなかった娘には食事介助をはじめ適切な介護が行えなかった。ケアマネジャーやデイサービススタッフは元のサービスに戻せないのかと主治医に訴えてきたが、1ヵ月の間に食事量が極端に減って衰弱し、5月初旬に自宅で最期を迎えた。

〈振り返り〉

医療・介護スタッフは、当初、悲惨なコロナ関連死だと悔やんだ。しかし振り返ってみると、結果は残念であったがこの1ヵ月は本人や家族にとって貴重な日々であった。医療スタッフは介護したいという娘を励まし、娘が不安なときはたびたび臨時往診をした。娘はたった1ヵ月であったがずっと母のそばにいられたことを肯定的にとらえており、「コロナが幸いした」と発言した。かかわった医療・介護スタッフは、その思いを共有した。コロナ禍という状況のなかで、ケアの目標とは何なのかを改めて考えさせられた。

事例 4:コロナ禍はさまざまなSDHを抱える人々に追い打ちをかける

2018年に診療所の近くに転居してきた5人家族(居酒屋で働く夫婦、18歳娘、13歳息子、4歳息子)。母親が保育園玄関で喘息発作を起こしているところを同じ園に子どもを預ける診療所職員が見つけ、診療所に連れてきたことからかかわりがはじまった。無保険で通院ができなかったが、 ソーシャルワーカーの助けを得て生活保護を取得した。貧困、不安定な仕事、低い教育歴とヘルスリテラシー、地域 における孤立などさまざまなSDHが絡んで健康を阻害しており、診療所では注意深くフォローしていた。

収入も増え生活保護を返上した矢先にコロナ禍で居酒屋の仕事がなくなり、貧困が悪化して再び通院が中断した。診療所スタッフは保育園に出向いて様子を聞いたり、LINEで連絡をとるなどして受診に結びつけた。また生活面でも制服や体操着、通学かばんなど学用品、衣料、食料をスタッフに寄付を募って届けた。現在、生活保護の再申請を提案し、定期受診ができるようサポートを続けている。

〈振り返り〉

SDH は、一人の人にいくつも重なり合い集積している。社会的に脆弱な人は、今回のような雇用状況の変化一つであっという間に生活困窮に追い込まれる。逆境を乗り越える手立てがわからず、助けを求めないことも多い。私たちは、問題が解決したように見えてもフォローアップを怠らず、変化に気づき、根気よくかかわりをもち続ける必要がある。SDHへの取り組みは終わりがない。

収入も増え生活保護を返上した矢先にコロナ禍で居酒屋の仕事がなくなり、貧困が悪化して再び通院が中断した。診療所スタッフは保育園に出向いて様子を聞いたり、LINEで連絡をとるなどして受診に結びつけた。また生活面でも制服や体操着、通学かばんなど学用品、衣料、食料をスタッフに寄付を募って届けた。現在、生活保護の再申請を提案し、定期受診ができるようサポートを続けている。

〈振り返り〉

SDH は、一人の人にいくつも重なり合い集積している。社会的に脆弱な人は、今回のような雇用状況の変化一つであっという間に生活困窮に追い込まれる。逆境を乗り越える手立てがわからず、助けを求めないことも多い。私たちは、問題が解決したように見えてもフォローアップを怠らず、変化に気づき、根気よくかかわりをもち続ける必要がある。SDHへの取り組みは終わりがない。

事例 5:外出自粛による認知症の進行

80代後半の女性。骨粗鬆症・乳がん術後・橋本病の基礎疾患があり、診療所に送迎車を利用して通院していた。長男と次男は隣県と隣の市におり、10年前に夫が死去してからは独居であったが、週1 回ずつの訪問・通所介護を利用しながら、整頓された家で暮らし、コーラスや書道の会に通い社会生活を楽しんでいた。今後も入院や入所は望まないとの意思をたびたび話していた。2020年3月ごろから COVID-19流行に伴い、友人たちとの集まりがなくなった。4月の外来では元気に話し続けるものの、生活等に関する質問に答えられず、薬局でも残薬の申告内容が混乱していたため、認知機能低下が疑われた。5月は受診せず、後日次男より外出を嫌がると報告を受けた。「気になる患者」として診療所内カンファレンスで取り上げ、看護師が電話で様子を聞き家族との受診を勧めたが、会話がかみ合わず、受診に至らなかった。6月にはケアマネジャーから認知機能の低下が進んで、ヘルパーを家にあげなくなり、デイサービスもプログラムがむずかしいと通わないため、食事の準備や入浴・保清が困難になったと連絡があった。

介護区分変更申請を出し、認知症対応通所介護へ申し込み、連日の訪問介護も可能にして、状況に対応できるか確認することにした。内服薬も一包化し訪問薬剤指導を依頼した。週末は次男が訪問するなどの環境調整を行ったところ、徐々に訪問介護を受け入れる回数も増えた。7月は次男とともに受診したが、2ヵ月前と比べて非常に痩せて歩行も不安定で、会話は聞かれたことに単語で答えるという様子だった。入所の希望を問うとそれには「嫌です」、「また歌の会にいきたいのに」とはっきり答えた。8月に入り、一人でいるのが怖いといって訪問者を帰さないこと、暑くなりやすい古い木造平屋だがクーラーを嫌い、ヘルパーがつけてもリモコンで消してコンセントを抜く、水分摂取も嫌がると報告があった。

8月中旬に発熱と体動困難で近隣の大学病院に救急搬送され、熱中症・脱水と診断されたが、入院を希望せず補液のみで帰宅となった。このあと、特別訪問看護指示にて連日の訪問看護を開始し、訪問介護も連日朝晩 2回にして経口摂取量の確保と室温調整を図った。間もなく家族から在宅介護に限界を感じると連絡があり、8月末には家族が説得して小規模多機能型居宅介護施設に入所となった。入所直後は大声を上げることもあったが、食事をよく摂り、入浴もできて快適に過ごしているとのことであった。

〈振り返り〉

地域のネットワークや支援からなる社会関係資本(social capital)というSDH がCOVID-19の影響を受けて低下したことで、困難な経済状態や室温調整のむずかしい家 屋環境という別のSDHの影響がより顕在化し、認知症の進行や熱中症の発症など健康への影響が見られた例であった。しかし医療・介護関係者とのつながりを患者・家族が保っていたことで、施設入所により健康の危機を脱することができた。二次性の認知機能低下の原因の除外がまだ不十分なため、今後の訪問診療の課題である。認知症が進行しても堅持していた「入所したくない」という患者の希望に十分応える形でサービスを提供することができなかったことは心残りであった。

介護区分変更申請を出し、認知症対応通所介護へ申し込み、連日の訪問介護も可能にして、状況に対応できるか確認することにした。内服薬も一包化し訪問薬剤指導を依頼した。週末は次男が訪問するなどの環境調整を行ったところ、徐々に訪問介護を受け入れる回数も増えた。7月は次男とともに受診したが、2ヵ月前と比べて非常に痩せて歩行も不安定で、会話は聞かれたことに単語で答えるという様子だった。入所の希望を問うとそれには「嫌です」、「また歌の会にいきたいのに」とはっきり答えた。8月に入り、一人でいるのが怖いといって訪問者を帰さないこと、暑くなりやすい古い木造平屋だがクーラーを嫌い、ヘルパーがつけてもリモコンで消してコンセントを抜く、水分摂取も嫌がると報告があった。

8月中旬に発熱と体動困難で近隣の大学病院に救急搬送され、熱中症・脱水と診断されたが、入院を希望せず補液のみで帰宅となった。このあと、特別訪問看護指示にて連日の訪問看護を開始し、訪問介護も連日朝晩 2回にして経口摂取量の確保と室温調整を図った。間もなく家族から在宅介護に限界を感じると連絡があり、8月末には家族が説得して小規模多機能型居宅介護施設に入所となった。入所直後は大声を上げることもあったが、食事をよく摂り、入浴もできて快適に過ごしているとのことであった。

〈振り返り〉

地域のネットワークや支援からなる社会関係資本(social capital)というSDH がCOVID-19の影響を受けて低下したことで、困難な経済状態や室温調整のむずかしい家 屋環境という別のSDHの影響がより顕在化し、認知症の進行や熱中症の発症など健康への影響が見られた例であった。しかし医療・介護関係者とのつながりを患者・家族が保っていたことで、施設入所により健康の危機を脱することができた。二次性の認知機能低下の原因の除外がまだ不十分なため、今後の訪問診療の課題である。認知症が進行しても堅持していた「入所したくない」という患者の希望に十分応える形でサービスを提供することができなかったことは心残りであった。

考察

いずれの事例からも、一人の人、家族にかかわるSDHは一つではないことがわかる。「昨日今日の困難だけでなく、長年の間、困った人には困ることが集積していく」ことを私たちは担当医として経験している。いくつもの困難を抱えていると、何とか回っている生活の歯車がすこしの負荷の増加で脆く崩れてしまう。今回のコロナ禍では、社会的な感染拡大防止策としての外出・集会の自粛が求められ、経済活動が低下した。地域活動が停止して、ようやく得られていたつながりが失われた。仕事が減り、収入が減った。影響を最も受けたのは、脆弱な高齢者、孤立しがちな人、不安定な仕事に加え、自身や家族の病気を抱えている人々、そしてそうした家庭の子どもたちである。経済的に困窮しやすい家庭ではとくにストレス・不安の増大をもたらし、結果的に飲酒量や喫煙本数の増加につながったり、摂食障害の悪化、家庭内の暴力や虐待の増加がみられている。災害は誰の身にも降りかかるが、もたらす被害は平等ではない。

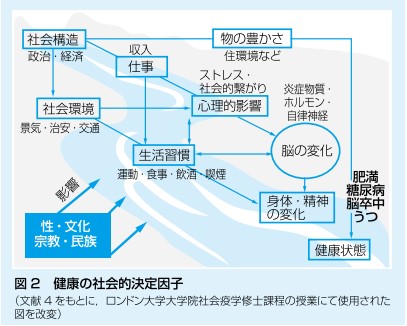

SDHの健康への影響は、川の上流と下流の関係を考えると理解しやすい。図2のなかの矢印で示された関係は、多くの先行研究から明らかになっている。川の上流では、経済状態をはじめとする、個人の住む地域の社会構造が、治安などの社会環境、また個人の仕事や収入に影響を与える。社会環境や仕事は個人の感じるストレスや社会的つながりに影響する。これらは互いに関連しつつ個人の食事・運動などの生活習慣に影響をもたらす。ここで忘れてはならないのは、ストレスや社会的つながりの有無というSDHが、単に社会的な立場や経済的な状況を変えるだけでないということである。心理的影響は、炎症関連物質(インターロイキン、フィブリノゲン、CRP)の量の変化やコルチゾールなどの血中ホルモン量、自律神経への影響等を通じて血圧やコレステロール を下がりにくくし、生理学的な変化を生じる。「社会が人の皮膚の下に入ってくる」とも表現される。これらすべてのSDHにかかわる背景因子として、個人を取り巻く文化・宗教・ジェンダー(性)・民族意識などの影響がある。生活習慣や心理的状態など種々のSDHは、川の下流で、最終的に脳卒中やうつ病発症率の差など個人間の健康格差をもたらす。

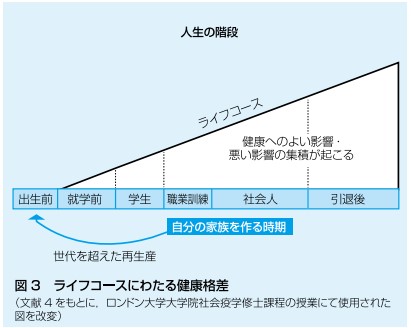

さらに、SDHの考え方をもとにその背景を考えるときに重要となるのは、ライフコースの視点である。図 3 に示すように、SDHの影響は出生前にはじまり、生涯を通じて蓄積する。たとえば、出生前の時点の親の喫煙習慣・肥満状態などは胎児の発達に影響を及ぼし、出生後も家族のつながりや 親の所得、住環境は子どもの幼児期の発達の差に影響する。こうした差は、学生期の学業成績や自己評価、疎外の経験や問題行動のリスクの差にもなる。卒業後は、これらの差が雇用や収入、住環境、家族との安定した関係に違いを生み、本人の生活習慣やストレスレベルに影響し、最終的に、心血管障害・うつ病などのリスクの差、つまり健康格差となる。人の生涯にわたり、SDHは互いに影響しあい、そのよい影響も悪い影響も蓄積され増幅されるのである(図 3)。

SDHの知識は、私たち臨床医にとって大きな力になる。たとえば、アドヒアランスが悪い、通院・治療の中断を繰り返す、診療のルールを守らない、医療者に暴言・暴力を振るう、といったいわゆる「difficult patients(難しい患者)」の背景にはさまざまなSDHが潜んでいることが多い。「difficult patients」への対応は医療者として骨が折れることであり、しばしば患者への陰性感情が生まれる。このようなときに「医者のいうことを守らないのだから健康を害するのは自己責任である」と切り捨てるのは簡単だ。しかし、背景にあるSDHへ思いを巡らすことで、医療者にとっての「difficult patients」の問題行動が100%その患者の責任ではなく、不幸にしてそうなってしまった側面が存在することに気がつくことができる。このようなマインドセットをもつことが「difficult patients」に対応するときの陰性感情を緩和し、「眼の前の患者は助けを求めている一人の人間である」と再認識し、諦めずに困難に立ち向かうことのモチベーションを生み出しうる。

また、ライフコースアプローチを知っていることで、たとえば、事例4の 5人家族の子どもたちに影響を及ぼしているSDHが、将来の健康リスクだと気づくことができる。子どもたちは身体的に問題がなければ診療所にくることはほとんどない。しかし、親世代のケアをきっかけに、家族全体に対して、医師だけでなく多くの職種がかかわり、学校や地域とのつながりを通じて、医療面のみならず社会面でもケア的な関係を保つことができる。子ども世代や孫世代のSDH(社会的孤立、不安定な世帯収入、低い学業成績など)への働きかけによって、将来の健康リスク軽減に貢献できる可能性がある。

SDHを学ぶことによって臨床の場で気づかされるのは、医療者自身もSDHの一つであるソーシャルキャピタルを構成する一員となりうる存在だということである。患者や地域住民の健康に対して、助けになる医療知識やケアへのアクセスを提供してよい影響をもたらすリソースになりうる。一方、SDHの負の影響を受けている人に対して差別的な態度を示すと、相談しにくく頼りにならない医療者として健康を阻害する要因にもなりうる。どちらの影響も、地域で長い時間をともにすることで蓄積し増幅する。

健康に影響する SDHは、政治経済等の国家レベルから生活習慣等の個人レベルにまで及ぶ。もし医療者が一人でこのSDHに臨床現場で対応しようとすれば、問題が巨大すぎて「何もできない」という無力感に苛まれやすい。筆頭著者の弓野は、アフリカの医療現場でも、女性である、貧しい家族の末の子である、病院から遠い村に生まれたなどの理由で、産後の重労働や不衛生な生活環境、不十分な栄養、医療が受けられず病気で亡くなっていく人々を多く診療した。医療物資も不足し、そうした患者を前に何もできない無力感に苛まれた。しかし医師が相手にしているのは、患者を苦しめる現時点の疾病だけでなく過去にも遡る心理社会的問題を含む多面的な困難である。SDHの視点でそれに気づくことができれば、自分一人の手に余るのは当然だと考えることができるだろう。そして、多職種との連携、地域の健康リソースや家族の力も借りた長期的取り組みが必要だという視野に立つことができる。自分自身が継続して地域にあり、患者や地域住民の相談に乗り続けることで、ソーシャルキャピタルの一部というリソースになることができる。今すぐに何かをできないとしても、また、今の自分が抱える患者さんには役に立てないと思える場合でも、SDHからくる問題に地域のなかでかかわり続けることの意義を見出すことができるであろう。

SDHの健康への影響は、川の上流と下流の関係を考えると理解しやすい。図2のなかの矢印で示された関係は、多くの先行研究から明らかになっている。川の上流では、経済状態をはじめとする、個人の住む地域の社会構造が、治安などの社会環境、また個人の仕事や収入に影響を与える。社会環境や仕事は個人の感じるストレスや社会的つながりに影響する。これらは互いに関連しつつ個人の食事・運動などの生活習慣に影響をもたらす。ここで忘れてはならないのは、ストレスや社会的つながりの有無というSDHが、単に社会的な立場や経済的な状況を変えるだけでないということである。心理的影響は、炎症関連物質(インターロイキン、フィブリノゲン、CRP)の量の変化やコルチゾールなどの血中ホルモン量、自律神経への影響等を通じて血圧やコレステロール を下がりにくくし、生理学的な変化を生じる。「社会が人の皮膚の下に入ってくる」とも表現される。これらすべてのSDHにかかわる背景因子として、個人を取り巻く文化・宗教・ジェンダー(性)・民族意識などの影響がある。生活習慣や心理的状態など種々のSDHは、川の下流で、最終的に脳卒中やうつ病発症率の差など個人間の健康格差をもたらす。

さらに、SDHの考え方をもとにその背景を考えるときに重要となるのは、ライフコースの視点である。図 3 に示すように、SDHの影響は出生前にはじまり、生涯を通じて蓄積する。たとえば、出生前の時点の親の喫煙習慣・肥満状態などは胎児の発達に影響を及ぼし、出生後も家族のつながりや 親の所得、住環境は子どもの幼児期の発達の差に影響する。こうした差は、学生期の学業成績や自己評価、疎外の経験や問題行動のリスクの差にもなる。卒業後は、これらの差が雇用や収入、住環境、家族との安定した関係に違いを生み、本人の生活習慣やストレスレベルに影響し、最終的に、心血管障害・うつ病などのリスクの差、つまり健康格差となる。人の生涯にわたり、SDHは互いに影響しあい、そのよい影響も悪い影響も蓄積され増幅されるのである(図 3)。

SDHの知識は、私たち臨床医にとって大きな力になる。たとえば、アドヒアランスが悪い、通院・治療の中断を繰り返す、診療のルールを守らない、医療者に暴言・暴力を振るう、といったいわゆる「difficult patients(難しい患者)」の背景にはさまざまなSDHが潜んでいることが多い。「difficult patients」への対応は医療者として骨が折れることであり、しばしば患者への陰性感情が生まれる。このようなときに「医者のいうことを守らないのだから健康を害するのは自己責任である」と切り捨てるのは簡単だ。しかし、背景にあるSDHへ思いを巡らすことで、医療者にとっての「difficult patients」の問題行動が100%その患者の責任ではなく、不幸にしてそうなってしまった側面が存在することに気がつくことができる。このようなマインドセットをもつことが「difficult patients」に対応するときの陰性感情を緩和し、「眼の前の患者は助けを求めている一人の人間である」と再認識し、諦めずに困難に立ち向かうことのモチベーションを生み出しうる。

また、ライフコースアプローチを知っていることで、たとえば、事例4の 5人家族の子どもたちに影響を及ぼしているSDHが、将来の健康リスクだと気づくことができる。子どもたちは身体的に問題がなければ診療所にくることはほとんどない。しかし、親世代のケアをきっかけに、家族全体に対して、医師だけでなく多くの職種がかかわり、学校や地域とのつながりを通じて、医療面のみならず社会面でもケア的な関係を保つことができる。子ども世代や孫世代のSDH(社会的孤立、不安定な世帯収入、低い学業成績など)への働きかけによって、将来の健康リスク軽減に貢献できる可能性がある。

SDHを学ぶことによって臨床の場で気づかされるのは、医療者自身もSDHの一つであるソーシャルキャピタルを構成する一員となりうる存在だということである。患者や地域住民の健康に対して、助けになる医療知識やケアへのアクセスを提供してよい影響をもたらすリソースになりうる。一方、SDHの負の影響を受けている人に対して差別的な態度を示すと、相談しにくく頼りにならない医療者として健康を阻害する要因にもなりうる。どちらの影響も、地域で長い時間をともにすることで蓄積し増幅する。

健康に影響する SDHは、政治経済等の国家レベルから生活習慣等の個人レベルにまで及ぶ。もし医療者が一人でこのSDHに臨床現場で対応しようとすれば、問題が巨大すぎて「何もできない」という無力感に苛まれやすい。筆頭著者の弓野は、アフリカの医療現場でも、女性である、貧しい家族の末の子である、病院から遠い村に生まれたなどの理由で、産後の重労働や不衛生な生活環境、不十分な栄養、医療が受けられず病気で亡くなっていく人々を多く診療した。医療物資も不足し、そうした患者を前に何もできない無力感に苛まれた。しかし医師が相手にしているのは、患者を苦しめる現時点の疾病だけでなく過去にも遡る心理社会的問題を含む多面的な困難である。SDHの視点でそれに気づくことができれば、自分一人の手に余るのは当然だと考えることができるだろう。そして、多職種との連携、地域の健康リソースや家族の力も借りた長期的取り組みが必要だという視野に立つことができる。自分自身が継続して地域にあり、患者や地域住民の相談に乗り続けることで、ソーシャルキャピタルの一部というリソースになることができる。今すぐに何かをできないとしても、また、今の自分が抱える患者さんには役に立てないと思える場合でも、SDHからくる問題に地域のなかでかかわり続けることの意義を見出すことができるであろう。

プロフィール

弓野 綾

あさお診療所

2007年富山大学医学部卒業 神奈川県川崎市で家庭医として勤務中、外国人住居者無料健康相談等からNGO活動に関わる。2014年マヒドン大学大学院熱帯医学・公衆衛生課程修了後、2015-18年NGO派遣医師としてタンザニアの地方医療施設で勤務、2018-19年ロンドン大学大学院社会免疫学修士課程修了、2019年帰国し、川崎で臨床勤務を再開する傍ら、2020年東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室の博士後期課程に入学し外国人居住者の健康について研究

あさお診療所

2007年富山大学医学部卒業 神奈川県川崎市で家庭医として勤務中、外国人住居者無料健康相談等からNGO活動に関わる。2014年マヒドン大学大学院熱帯医学・公衆衛生課程修了後、2015-18年NGO派遣医師としてタンザニアの地方医療施設で勤務、2018-19年ロンドン大学大学院社会免疫学修士課程修了、2019年帰国し、川崎で臨床勤務を再開する傍ら、2020年東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室の博士後期課程に入学し外国人居住者の健康について研究

里井 義尚

久地診療所

2012年鳥取大学医学部卒業、JA長野厚生連佐久総合病院での初期研修を経て、2015年より日本医療福祉連合会家庭医療開発センター(CFMD)レジデンシー、東京にて家庭医療専攻医となる。研修修了後は川崎医療生協久地診療所にて臨床をしつつ、CFMDリサーチフェロー(東京慈恵会大学 地域医療プライマリケア医学 社会人大学院生)として研究も行っている。家庭医療専門医・指導医

久地診療所

2012年鳥取大学医学部卒業、JA長野厚生連佐久総合病院での初期研修を経て、2015年より日本医療福祉連合会家庭医療開発センター(CFMD)レジデンシー、東京にて家庭医療専攻医となる。研修修了後は川崎医療生協久地診療所にて臨床をしつつ、CFMDリサーチフェロー(東京慈恵会大学 地域医療プライマリケア医学 社会人大学院生)として研究も行っている。家庭医療専門医・指導医

西村 真紀

川崎セツルメント診療所

29歳で高校教員から医学部へ 家庭医学への道まっしぐら

1997年 東海大学卒業

1997年~現ほくと医療生協 王子生協病院、成功浮間診療所

2006年~川崎医療生協 久地診療所、あさお診療所所長

2016年高知大学家庭医療学講座

2018年~川崎医療生協 生協セツルメント診療所所長

日本プライマリケア連合学会 家庭医療専門医、指導医、理事、ダイバシティ推進委員会委員長、

健康の社会的決定要因検討会副委員長、セクシャルヘルス委員会副委員長

川崎セツルメント診療所

29歳で高校教員から医学部へ 家庭医学への道まっしぐら

1997年 東海大学卒業

1997年~現ほくと医療生協 王子生協病院、成功浮間診療所

2006年~川崎医療生協 久地診療所、あさお診療所所長

2016年高知大学家庭医療学講座

2018年~川崎医療生協 生協セツルメント診療所所長

日本プライマリケア連合学会 家庭医療専門医、指導医、理事、ダイバシティ推進委員会委員長、

健康の社会的決定要因検討会副委員長、セクシャルヘルス委員会副委員長

武田 裕子

順天堂大学大学院医学研究所

1986年筑波大学医学専門学群卒業、1990-94年にハーバード大学Beth Israel Hospitalにて内科/プライマリ・ケア研修、米国内科専門医資格取得、その後、筑波大学・琉球大学・東京大学医学教育国際協力研究センターを経て三重大学地域医療学講座教授(2007-10)、地域医療教育および国際協力に従事、2010-11年ロンドン大学衛生学熱帯医学大学院修了課程、2011-13年ロンドン大学キングス・カレッジ学部研究員、その再びハーバード大学で健康格差教育に関する研究を行い20014年より現職。

順天堂大学大学院医学研究所

1986年筑波大学医学専門学群卒業、1990-94年にハーバード大学Beth Israel Hospitalにて内科/プライマリ・ケア研修、米国内科専門医資格取得、その後、筑波大学・琉球大学・東京大学医学教育国際協力研究センターを経て三重大学地域医療学講座教授(2007-10)、地域医療教育および国際協力に従事、2010-11年ロンドン大学衛生学熱帯医学大学院修了課程、2011-13年ロンドン大学キングス・カレッジ学部研究員、その再びハーバード大学で健康格差教育に関する研究を行い20014年より現職。

最終更新:2023年04月27日 11時57分