ニュース

大学ネットワーク

第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.2 <ポスター発表の部 最優秀発表賞> 愛知医科大学医学部

2024年6月7日(金)〜9日(日)アクトシティ浜松で開催された第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。口演発表24エントリー、ポスター発表47エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「ポスター発表の部」で最優秀発表賞を獲得した愛知医科大学医学部の金沢亜耶さんと指導にあたった宮田靖志先生からお話をうかがいました。

ポスター発表の部 最優秀発表賞

地域医療臨床実習の訪問診療で学生は何を学んだのか 〜今後の地域医療実習のあり方を考える〜

##受賞内容

ポスター発表の部 最優秀発表賞

##演題名

地域医療臨床実習の訪問診療で学生は何を学んだのか 〜今後の地域医療実習のあり方を考える〜

##大学

愛知医科大学医学部

##発表者名

金沢亜耶さん(愛知医科大学医学部4年)

##指導者名

宮田靖志先生(愛知医科大学医学部地域総合診療医学寄附講座)

ポスター発表の部 最優秀発表賞

##演題名

地域医療臨床実習の訪問診療で学生は何を学んだのか 〜今後の地域医療実習のあり方を考える〜

##大学

愛知医科大学医学部

##発表者名

金沢亜耶さん(愛知医科大学医学部4年)

##指導者名

宮田靖志先生(愛知医科大学医学部地域総合診療医学寄附講座)

訪問診療は地域医療において不可欠な診療形態であり、特に高齢化が進む日本では今後その需要がさらに増加すると予想される。実際、厚生労働省は在宅医療の整備に関して継続的な検討を行っている。また、令和4年度改訂版の医学教育モデル・コア・カリキュラムにおいても在宅医療が学修目標として掲げられている。

愛知医科大学では、かかりつけ医と地域医療の役割を理解するため、訪問診療を含むプライマリ・ケアを提供する施設で4年生および5年生が必修の地域医療臨床実習を行っている。本研究ではこの実習を通じて、医学生が地域医療臨床実習において訪問診療に関してどのような学びを得たのかを分析する。さらに訪問診療に特化した施設で実習を行った学生と一般の診療所や病院で実習を行った学生との間で訪問診療に対する学びにどのような違いがあるのかを比較する。本研究の目的は、これらの結果をもとに今後の地域医療実習における訪問診療のあり方を検討することである。

愛知医科大学では、かかりつけ医と地域医療の役割を理解するため、訪問診療を含むプライマリ・ケアを提供する施設で4年生および5年生が必修の地域医療臨床実習を行っている。本研究ではこの実習を通じて、医学生が地域医療臨床実習において訪問診療に関してどのような学びを得たのかを分析する。さらに訪問診療に特化した施設で実習を行った学生と一般の診療所や病院で実習を行った学生との間で訪問診療に対する学びにどのような違いがあるのかを比較する。本研究の目的は、これらの結果をもとに今後の地域医療実習における訪問診療のあり方を検討することである。

ー 学生のレポートからキーワードを抽出

今回の研究では、地域医療臨床実習に参加した愛知医科大学4 ・ 5年生(2021年度・ 2020年度)を調査対象としました。内訳は2021年度の学生が98名、2020年度では52名となります。このうち訪問診療に同行した学生は、2021年度は77名、2020年度は45名です。

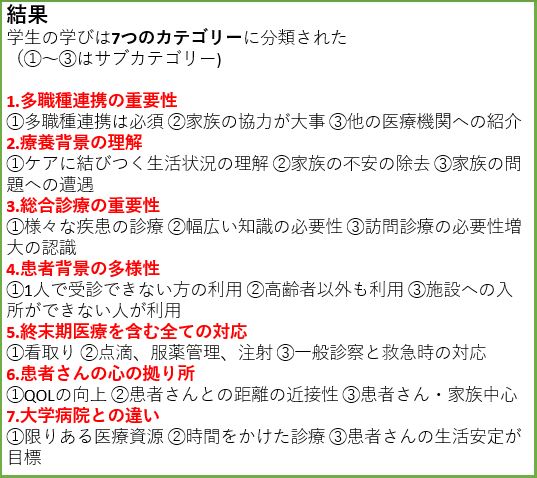

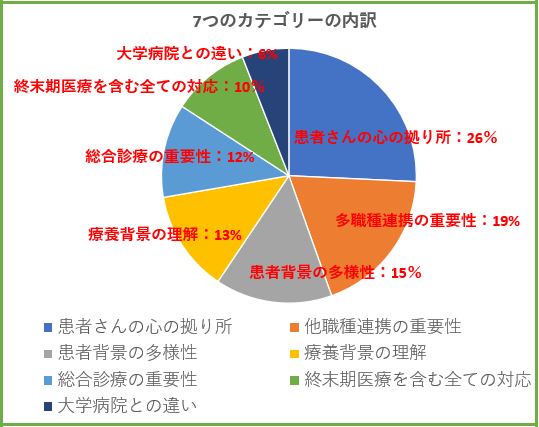

実習が終わった後、学生はかかりつけ医と地域医療に関するレポートを提出するのですが、私はそのレポートの中にある訪問診療に関する記載を抽出して分析していきました。訪問診療に関する学びで重要と考えられる部分を抜き出しながらそれぞれをカテゴライズしていき、結果として7つのカテゴリーに分類することができました。その7つのカテゴリーは「多職種連携の重要性」「療養背景の理解」「総合診療の重要性」「患者背景の多様性」「終末期医療を含む全ての対応」「患者さんの心の拠り所」「大学病院との違い」です。

実習が終わった後、学生はかかりつけ医と地域医療に関するレポートを提出するのですが、私はそのレポートの中にある訪問診療に関する記載を抽出して分析していきました。訪問診療に関する学びで重要と考えられる部分を抜き出しながらそれぞれをカテゴライズしていき、結果として7つのカテゴリーに分類することができました。その7つのカテゴリーは「多職種連携の重要性」「療養背景の理解」「総合診療の重要性」「患者背景の多様性」「終末期医療を含む全ての対応」「患者さんの心の拠り所」「大学病院との違い」です。

ー 訪問診療の同行回数を増やすことが不可欠

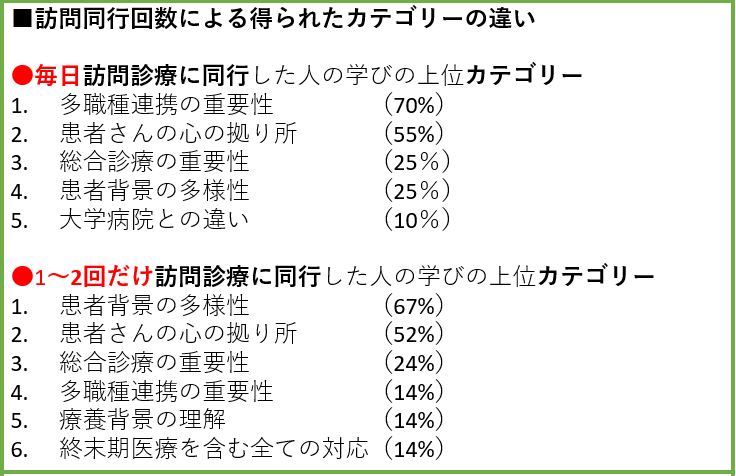

この7つのカテゴリーをもとに毎日訪問診療に同行した学生と1〜2回だけ同行した学生の学びの内容を比較してみると、特に大きな違いが見られたのが「多職種連携の重要性」です。1〜2回同行の学生のうち半数以上は、訪問診療を利用する背景に関心を持っていましたが、毎日同行した学生は多職種連携を含む効果的な訪問診療の要素をより深く学んでいたと言えます。これは、実習を通して多職種連携の重要性を理解するには訪問診療に毎日同行する必要があることを示しています。

厚生労働省は地域連携における在宅医療の体制整備について提言しており、また文部科学省の医学教育モデル・コア・カリキュラムでは訪問診療が学修目標とされています。とは言っても、ただ「訪問診療を経験しました」では、今後さらに需要が増大する在宅医療への理解を深めることは難しいというのが今回の結果を受けての私の考えです。高齢化が進む日本の地域医療に対応していくためには地域医療実習において訪問診療に同行する回数を増やし、在宅医療への理解を深めることが不可欠だと言えます

― 今回のテーマを選んだ理由を教えていただけますか?

テーマに関しては指導医の宮田先生からいくつか候補を提示していただいたんです。その中で興味を持ったのが「訪問診療について考える」というテーマでした。私自身も何度か訪問診療に行った経験があるので取り組みやすいと思ったのがそもそものきっかけですね。

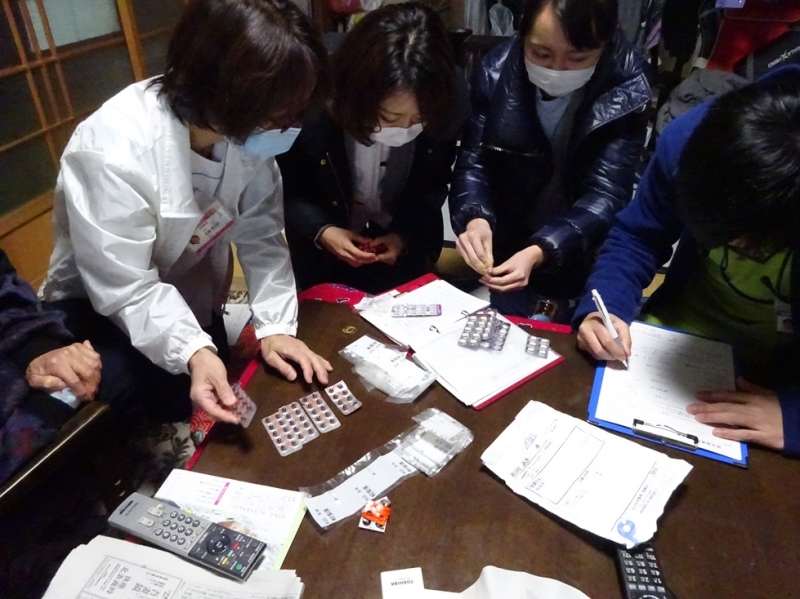

私の訪問診療の経験から言うと、やはり最も強く印象に残ったのは患者さんの生活がリアルに見えてくる点です。「診察室で話していた時の内容とちょっと違っているな」というケースもあったりしました。また、あまり整理整頓がされていない部屋を目にすると、薬の管理とか食生活の面で心配になったりもしました。あとはご家族との関係ですね。良好なケースとそうでないケースがあり、そうしたことを把握しておくことは医師として大事だなと思いました。

私の訪問診療の経験から言うと、やはり最も強く印象に残ったのは患者さんの生活がリアルに見えてくる点です。「診察室で話していた時の内容とちょっと違っているな」というケースもあったりしました。また、あまり整理整頓がされていない部屋を目にすると、薬の管理とか食生活の面で心配になったりもしました。あとはご家族との関係ですね。良好なケースとそうでないケースがあり、そうしたことを把握しておくことは医師として大事だなと思いました。

― その訪問診療に関しては、実習において回数を増やしたほうがいいという考えなんですね。

はい。訪問診療においては多職種連携が重要になってきます。例えば、医師と看護師と薬剤師の場合で言うと、患者さんに対して誰がどんな処置を取ったのかを把握できていないと次に何をすればいいのかもわからなくなってきます。薬剤の取り扱いについては医師や看護師よりも薬剤師の方が詳しいでしょう。そんな風に互いに知識を補いあいながら患者さんに対応することが欠かせません。その多職種連携の重要性を理解するには1〜2回の訪問診療の同行では難しいと言えます。実際に今回の分析でもそれが顕著に現れていて、1〜2回の同行の場合、多職種連携の重要性を理解した学生はわずか14%でした。

― 今回の研究で苦労したことは何でしょう?

学生が提出したレポートすべてに目を通すことが一番大変でした(笑)。読んだ上でカテゴリー分けしていったのですが、同じような意見でも微妙なニュアンスの違いから「これはどっちのカテゴリーに入れたほうがいいのかな」と迷うことも少なくなくて、その点にも苦労しました。宮田先生には、そうした分析の進め方やグラフの書き方、スライドの順番などについてもご指導いただきました。方向性を示して下さっただけではなく、ポイントポイントでサポートもしていただき感謝しています。

― 今回、宮田先生の方から訪問診療のテーマを提示されたとのことですが。

今、日本では高齢者の患者さんがどんどん増えています。その方たちの慢性疾患の長期ケアとなると在宅での療養が不可欠になってきますから、これから医師を目指す人たちは訪問診療のことをよく理解しておくことが大切だと言えます。ところが急性期の大学病院での実習だけだとその辺のことが学べないんですね。ご自宅に伺うことで患者さんにどのようなことが起こっているのかを知ることができますから、訪問診療は非常に重要になってきます。そういうこともあって、訪問診療に同行した医学生が実際にどんなことを学んでいるのかをきちんと分析し、今後の実習の改善につなげていけるようなテーマになればいいと思って金沢さんに提案したわけです。

― 金沢さんにはどのようなアドバイスをされたのでしょうか?

金沢さんの話にもあったように、資料となるレポートを読むのがとても大変なわけです。でも、分析をするにはしっかりと読んでいかなければなりません。そのため2週に1回は会うようにして進捗状況を確認することにしていました。また、抽出したキーワードをカテゴリーとしてまとめていったわけですが、その過程でも何度かアドバイスをしましたね。基本的には金沢さんの自主性を尊重しながら指導したつもりです。金沢さんは優秀なので、一つ言えばそれ以上のことをわかってくれるため、指導は大変にスムーズでしたよ。

― 金沢さんに期待することはなんでしょうか?

今後どのような診療科に進むとしても、患者さんを総合的に診ていける医師になってほしいですし、患者さんの背景を理解しようとするまなざしは失わないでもらいたいと思います。もちろん地域というものを大切に思う医師であってほしいとも願っています。また、自分の医療の現場をベースにした研究も続けていけば、医師としての大きな成長につながるのではないでしょうか。

― 金沢さんは将来どのような医師になりたいですか?

将来的には地域医療に関わっていく考えです。地域に対する理解を深めつつ、患者さんの背景をしっかりと見つめた上で寄り添える医師になりたいと思っています。そのためには患者さんがどういう気持ちなのかを聞き出すコミュニケーションスキルも必要でしょうし、幅広い知識も欠かせないと思っています。少しでも理想に近づけるために頑張っていきたいです。

最終更新:2024年10月30日 11時25分